2型糖尿病とは?主な症状や発症の原因、予防のポイントについて解説

「2型糖尿病とはどんな病気なのか」

「発症してしまう原因はなに?」

「予防するためにはどのようなことに気をつけるべきか知りたい」

健康診断などで血糖値が高いことを指摘された方の中には、糖尿病についてこのような疑問をお持ちの方もいると思います。

糖尿病は、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が続くことで発症する病気です。

糖尿病を発症してしまう原因にはさまざまなものがあり、原因によって1型と2型の分類があります。

このうち、2型糖尿病は生活習慣の乱れなどによって引き起こされることから、生活習慣病とも呼ばれることがあります。

そのため、2型糖尿病を引き起こしやすい生活習慣を送っている方は、注意が必要です。

本記事では、2型糖尿病の特徴や発症する原因などについて解説します。

なお、生活習慣を改めることで2型糖尿病の発症を防ぐことも十分に可能です。

2型糖尿病を予防するために心がけたい生活習慣のポイントについても合わせて解説しますので、血糖値が気になる方や生活習慣に不安がある方もぜひ参考にしてみてください。

1.2型糖尿病の概要

糖尿病には、発症の原因によって、1型糖尿病と2型糖尿病の2つのタイプがあります。

このうち、2型糖尿病は糖尿病患者全体に対して、95%以上の割合を占め、患者の大部分は2型糖尿病ということができます。

以下では、2型糖尿病の特徴や1型糖尿病との違いについて解説します。

(1)2型糖尿病とは

2型糖尿病は、インスリンというホルモンのはたらきが弱められることで発症します。

インスリンは、膵臓のβ細胞という場所で作られるホルモンです。

主に血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませてエネルギー源として消費させたり、余分なブドウ糖を筋肉や脂肪などに蓄えさせたりするはたらきがあります。

しかし、生活習慣の乱れなどによって、細胞に対するインスリンのはたらきが弱められてしまうこと(インスリン抵抗性の増大)があります。

そうすると、ブドウ糖がエネルギー源として消費されず、血液中にあふれてしまいます。

これによって血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が続くと、2型糖尿病を発症してしまうのです。

なお、血糖値が以下のいずれかの数値の場合には、糖尿病であると診断されることが多いといえます。

| 血糖値の指標 | 基準値 |

| 空腹時血糖値 | 126㎎/dL以上 |

| 食後血糖値(またはブドウ糖負荷試験) | 200㎎/dL以上 |

| HbA1c | 6.5%以上 |

このうち、空腹時血糖値については、健康診断での血液検査の項目になっています。

そのため、健康診断で血糖値が高いことを指摘された場合には、細胞に対するインスリンのはたらきが弱められている可能性も考えられるのです。

2型糖尿病では、急激に血糖値が上がることはあまりなく、長い時間をかけて徐々に血糖値が高い状態が続いていく点に特徴があります。

血糖値が高い状態を放置すると、徐々に血管や神経が傷つけられてしまい、さまざまな合併症や病気を引き起こすリスクが高まるため、血糖値を正常な範囲に保つことが大切です。

そのため、血糖値が高いことを指摘された場合には、2型糖尿病の可能性も考え、なるべく早期に内分泌科などの専門の医療機関を受診して精密検査を受けることを検討しましょう。

2型糖尿病を発症しても、初期の段階で精密検査を受けて治療を開始することで、症状が進行・悪化するのを抑えながら生活を送ることが可能です。

糖尿病と血糖値の関係や血糖値の上昇を抑えるためのポイントなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。

(2)主な症状

先ほども述べたように、2型糖尿病は長い時間をかけて徐々に血糖値が上昇することによって発症します。

もっとも、血糖値が上昇するだけでは目立った自覚症状が現れないことが多いです。

しかし、血糖値が高い状態が続くことで、以下のような症状が現れるようになります。

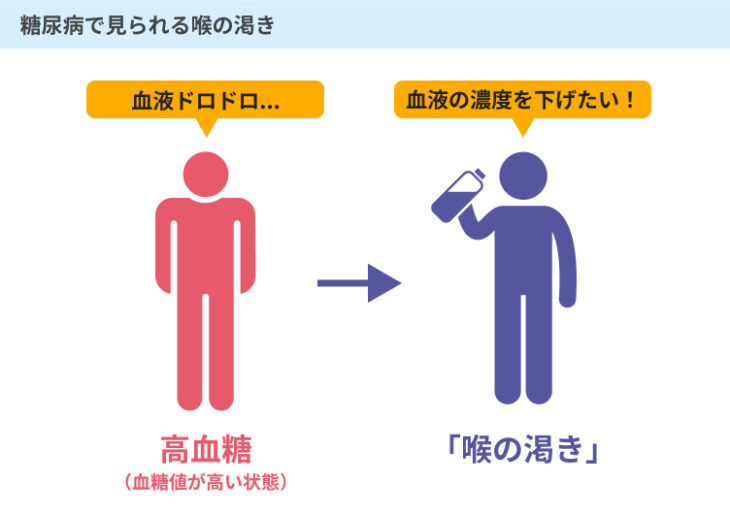

- 喉や口の渇き

- 多尿・頻尿

- 倦怠感・疲れやすさ

- 体重の急激な減少 など

これらは、インスリンのはたらきが弱められてしまい、ブドウ糖をうまくエネルギー源として消費することができないことによって引き起こされます。

具体的には、血液中のブドウ糖が消費されないことによって、血液はドロドロの状態となり、体は血液の濃度を薄くしようと大量の水分を血管の中に取り入れるようになります。

これによって、血管の中にあふれた余分な水分を体の外に排出しようと尿の量と回数が増えてしまうのです。

また、体の外に多くの水分が尿として排出されることによって、失った水分を補おうと口や喉の渇きが生じます。

さらに、インスリンのはたらきが弱められ、ブドウ糖をエネルギー源として吸収・消費できなくなります。

そうすると、体はエネルギー不足に陥り、これによって倦怠感や疲れやすさといった症状が現れることになるのです。

なお、ブドウ糖をエネルギー源として消費できなくなると、体は代わりに筋肉などを分解して不足したエネルギーを賄うため、急激に体重が減ってしまうことがあります。

これらの症状は、血糖値が高い状態がある程度続くことで徐々に現れるものの、場合によっては自覚症状がほとんど現れない症例もあります。

そのため、何らかの症状を自覚した時点で、すでに2型糖尿病が進行・悪化している可能性もあるため、注意が必要です。

糖尿病の初期症状の内容や詳しいメカニズムについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

また、糖尿病が進行・悪化するにつれて症状がどのように変遷していくかについては、以下の記事も参考になります。

(3)1型糖尿病との違い

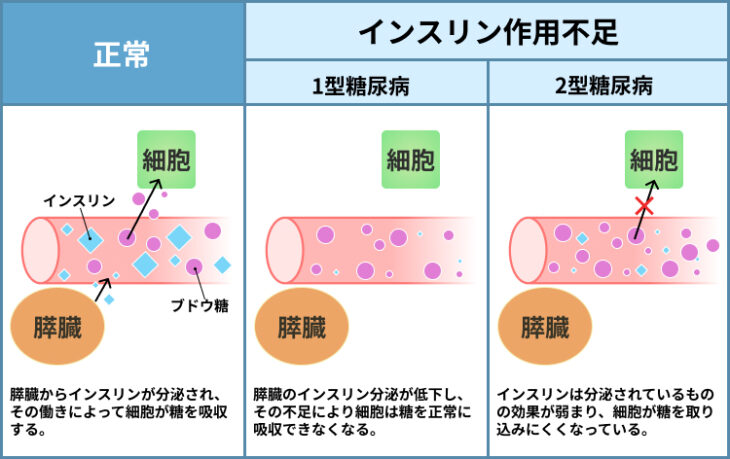

2型糖尿病と1型糖尿病とでは、発症の原因やメカニズムに違いがあります。

1型糖尿病は、膵臓のβ細胞が何らかの理由で破壊されてしまい、インスリンを作り出すことができない状態に陥ることで発症します。

そのため、発症の初期段階からインスリンを体の中で作り出すことができなくなっていることが多いです。

これに対して、2型糖尿病では、細胞に対するインスリンのはたらきが弱められること(インスリン抵抗性の増大)が先に起こることが多く、インスリンを作り出すはたらきが初期から失われているとは限りません。

また、一般的に2型と1型の違いは、以下のようにまとめることができます。

| 主な違い | 2型糖尿病 | 1型糖尿病 |

| 原因 | インスリン抵抗性の増大とインスリン量の不足 | 膵臓のβ細胞が何らかの理由で破壊されることによるインスリン量の不足 |

| 発症年齢 | 中高年に多い | 若年者に多い |

| 症状の現れ方 | 初期には目立った自覚症状はなく、緩やかに進行する | 急激に症状が現れる |

| 患者の体型 | 肥満に多い | 瘦せ型に多い |

| 治療法 | 食事と運動の習慣を改善させることを中心に、必要に応じて薬物療法・インスリン療法が行われる | インスリン療法が中心 |

なお、2型と1型とでは、現れる症状の内容に大きな違いはありません。

しかし、症状の現れ方や合併症の内容などで違いが見られることもあり、また、2型糖尿病のように緩やかに症状が進行する「緩徐進行1型糖尿病」もあり、区別が難しいケースも見られます。

2型と1型の違いや1型糖尿病に多い合併症などについては、以下の記事も合わせてご参照ください。

2.2型糖尿病の原因

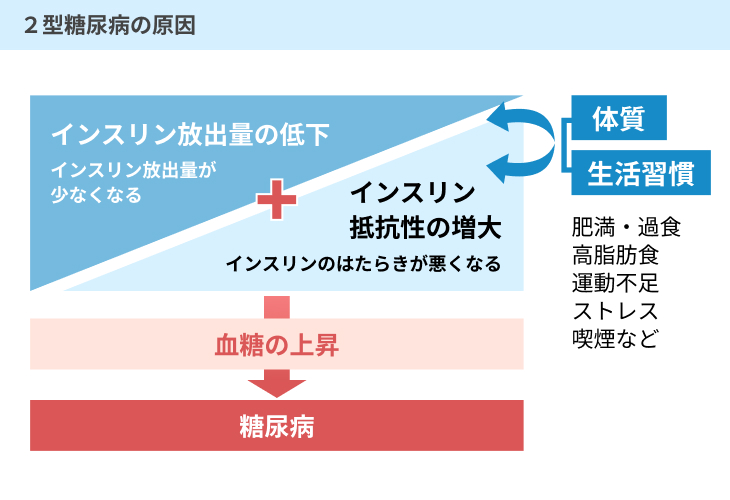

2型糖尿病は、「インスリン抵抗性の増大」と「インスリン放出量の低下」という2つの要因が合わさることによって発症するとされています。

以下では、それぞれの内容や引き起こされる原因などについてご説明します。

(1)インスリン抵抗性の増大

インスリン抵抗性とは、細胞に対するインスリンのはたらきが弱められることをいいます。

細胞の表面には、インスリンを受け取る受容体という器官があり、ここにインスリンが結びつくことで、細胞はブドウ糖を吸収・消費することができます。

しかし、インスリン抵抗性が増大してしまうと、細胞の受容体にうまくインスリンが結びつかなくなってしまうのです。

インスリン抵抗性が増大してしまう主な原因には、以下のようなものがあります。

- 肥満

- 栄養素の過剰な摂取

- 運動不足

- 喫煙や飲酒の習慣

- ストレス など

特に肥満はインスリン抵抗性を高める最大の原因であることが知られています。

これは、肥満によって内臓脂肪が蓄えられることで、脂肪細胞からインスリンのはたらきを阻害する物質(悪玉アディポサイトカイン)が多く放出されることに理由があります。

また、栄養バランスの崩れた食習慣などによってもインスリン抵抗性が高まることもあり、栄養バランスが崩れることで肥満となり、お互いに影響を及ぼし合っていることが指摘されています。

なお、インスリンはブドウ糖の吸収・消費のほか、中性脂肪のバランスを調整するはたらきも担っています。

そのため、インスリン抵抗性が高まることで、脂質異常症や高血圧などを引き起こすリスクも高まってしまうのです。

もっとも、上記のようなインスリン抵抗性を高める生活習慣を改めたり避けたりすることで、インスリン抵抗性の増大を改善させたり予防したりすることができます。

なお、肥満と糖尿病の関係性や肥満によるリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

(2)インスリン放出量の低下

膵臓のβ細胞は、インスリンを作り出し、血糖値が上昇するとインスリンを放出します。

これによって、血糖値が正常な範囲に保たれるのです。

しかし、β細胞のはたらきが低下し、十分な量のインスリンを作り出すことができなくなってしまうと、放出されるインスリンの量も不足し、血糖値を下げることができなくなってしまいます。

なお、2型糖尿病の初期段階では、インスリンの量自体には問題がないケースが多いです。

しかし、インスリン抵抗性が高まることで、体はブドウ糖をエネルギー源として利用することができなくなってしまいます。

そうすると、ブドウ糖を細胞に吸収・消費させるために、さらに多くのインスリンが作られ、血液中に放出されることになります。

これを繰り返すことで、徐々にβ細胞のはたらきが低下し、最終的にはインスリン量の不足を招くことがあるのです。

そのため、2型糖尿病におけるインスリン量の低下は、インスリン抵抗性によって引き起こされるともいえます。

もっとも、インスリンの量が低下してしまう理由には、以下のようなものも挙げられます。

- 遺伝的要因・体質

- 加齢

- 膵臓の病気(膵がん、膵炎など)

- 自己免疫(1型糖尿病の場合)

特に欧米人と比較すると、日本人は遺伝的にインスリン量が少ないという研究もあり、軽度の肥満によっても2型糖尿病を発症しやすいことが指摘されています。

また、年齢とともに膵臓のβ細胞のはたらきも徐々に低下することが一般的であり、それに伴ってインスリン量も次第に減少していきます。

その意味では、2型糖尿病を発症するのが中年以降に多いのは、年齢によるインスリン量の低下にインスリン抵抗性が加わることに理由があるともいえるでしょう。

一度低下してしまったβ細胞のはたらきを元に戻すことは難しいとされており、完全に機能を失ってしまうと、インスリン療法を行うことを余儀なくされる可能性が高まります。

もっとも、インスリンを作り出すはたらきが残っている状態であれば、それを維持しつつ、さらに低下してしまうことを防ぐことは可能です。

そのため、原因に心当たりのない頻尿や喉の渇き、倦怠感などの糖尿病の症状が見られる場合には、直ちに専門の医療機関を受診して精密検査を受けるようにしましょう。

3.主な2型糖尿病の合併症

血糖値が高い状態が長く続くことで、緩やかに症状が進行・悪化するところに2型糖尿病の特徴があります。

症状の進行・悪化に伴い、血管や細胞が傷つくことで、さまざまな合併症を引き起こすリスクが高まることに注意が必要です。

その影響はさまざまな臓器や器官に及ぶものの、大きく分けると以下のような分類ができます。

- 毛細血管障害(三大合併症)

- 大型血管障害

- そのほかの合併症

それぞれについて見ていきましょう。

(1)毛細血管障害(三大合併症)

血糖値が高い状態になると、血液はドロドロになってしまいます。

これによって、血管が詰まりやすくなったり、傷つけられたりすることで、引き起こされるのが毛細血管障害です。

具体的には、以下の3つが挙げられます。

- 糖尿病性神経症

- 糖尿病性腎症

- 糖尿病性網膜症

これらは、2型糖尿病の進行・悪化に伴って合併しやすいことから、「三大合併症」とも呼ばれています。

特に糖尿病性神経症は比較的初期から症状が現れることが多く、2型糖尿病を発症してから5年程度で症状が見られるケースが多いです。

高血糖によって末端の神経細胞が傷つくことで発症し、主に手足の痺れや痛み、紙や布が貼りついたような感覚異常などの症状が現れます。

また、毛細血管はさまざまな臓器や器官に張り巡らされており、特に腎臓と目の奥の網膜でも異常が生じやすいです。

腎臓は体に不要な物質(老廃物)の除去や必要な物質の再吸収などを担う器官であるため、腎臓の毛細血管が傷つけられることで、老廃物と必要な物質の調整のバランスが崩れてしまいます。

具体的には、体に必要なブドウ糖やタンパク質が再吸収されずに尿に漏れ出たり(尿糖、タンパク尿)、老廃物が体の中に溜まることでむくみや炎症が生じたりします。

症状が進行・悪化することで、腎機能が低下し、透析治療を余儀なくされるケースもあることに注意が必要です。

このほか、目の奥にある網膜の毛細血管が詰まったり破れたりすることで生じるのが糖尿病性網膜症であり、症状を放置することで目のかすみや視力の低下、失明のリスクが高まります。

2型糖尿病に合併しやすい三大合併症の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

(2)大型血管障害

血糖値が高い状態が続くことで、次第に動脈などの太い血管(大型血管)にまで影響が及ぶことがあります。

動脈などに影響が及び、傷つけられることで、以下のような病気を発症しやすくなります。

- 動脈硬化

- 心筋梗塞

- 脳卒中 など

これらの病気は、発症すると生命に関わる重篤なものが多いです。

また、三大合併症と合わさることによって、治療の効果が十分に現れないこともあるため、発症してしまう前に血糖値を安定させるなどの対策が必要不可欠といえます。

なお、上記のような病気は、高血糖だけでなく、高血圧によっても引き起こされるリスクが高まります。

血糖値と血圧はお互いに影響を及ぼし合うことが知られており、2型糖尿病には高血圧が合併しやすく、また、高血圧を原因として糖尿病を発症することもあるのです。

そのため、血糖値に異常が見られない場合であっても、血圧が高いことを指摘されたことがある方は、2型糖尿病だけでなく、これらの病気にも注意を払いましょう。

糖尿病と高血圧が影響を及ぼし合う理由や上記のような病気の概要や症状については、以下の記事も参考になります。

(3)そのほかの合併症

上記のような合併症は、主に血糖値が高い状態が続き、血管が傷つけられてしまうことで引き起こされるものです。

もっとも、血糖値が高くなることによって、血管障害とは直接関連しない病気を発症する可能性も高まります。

具体的には、以下のような病気が2型糖尿病に合併しやすいことが知られています。

- がん

- 感染症

- 認知症

- うつ病・睡眠障害

順にご説明します。

#1:がん

2型糖尿病では、肝がんや膵がんが合併しやすいことが知られています。

がんは悪性腫瘍とも呼ばれ、細胞が正常な範囲を超えて成長・増殖したものです。

2型糖尿病にがんが合併しやすいことについては、詳しい理由は分かっていないものの、インスリンの放出量が増加することで高インスリン血症に陥ることとの関係が指摘されています。

インスリンは、細胞の成長や増殖を促すはたらきにも関わるという研究もあり、高インスリン血症によって、がん細胞の増殖が促されている可能性があるという報告もあります。

また、血糖値が高い状態が続くことで、酸素がエネルギーに変換される過程で作られる活性酸素の量を調整する抗酸化作用というはたらきが弱められてしまうことも関わっているとされています。

抗酸化作用が低下することで、活性酸素が過剰に体の中にあふれ、それが細胞などを傷つけることによって、がん化するという研究もあるのです。

なお、膵がんを発症することでβ細胞のはたらきが低下し、これによってインスリン量が不足して糖尿病を引き起こすケースも見られます。

2型糖尿病と診断され、治療を行うものの血糖値が安定しない場合には、膵がんである可能性も潜んでいるため、注意が必要です。

#2:感染症

血糖値が高い状態が続くことで、体の中の免疫機能が低下します。

これは、高血糖が免疫機能を担う白血球のはたらきを弱めてしまうことで、細菌やウイルスに対する抵抗力が低下してしまうことに理由があります。

これによって、2型糖尿病では感染症に罹りやすくなる点にも注意が必要です。

特に尿路感染症や歯周病に罹りやすくなることが知られています。

また、足や指の怪我や傷から細菌などが感染する皮膚感染症も起こりやすいため、普段から手足の異変を把握するなどの対応を行うことで予防することが可能です。

特に高齢者が2型糖尿病を発症すると、加齢による免疫力の低下も相まって、感染症が重症化しやすくなるリスクがあります。

例えば、血糖値の指標であるHbA1cが9.0%以上の高齢者では結核に感染することがあり、そのことが死亡リスクを高めているという報告もあります。

なお、肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンの接種は、2型糖尿病の感染症対策として推奨されていることも押さえておきましょう。

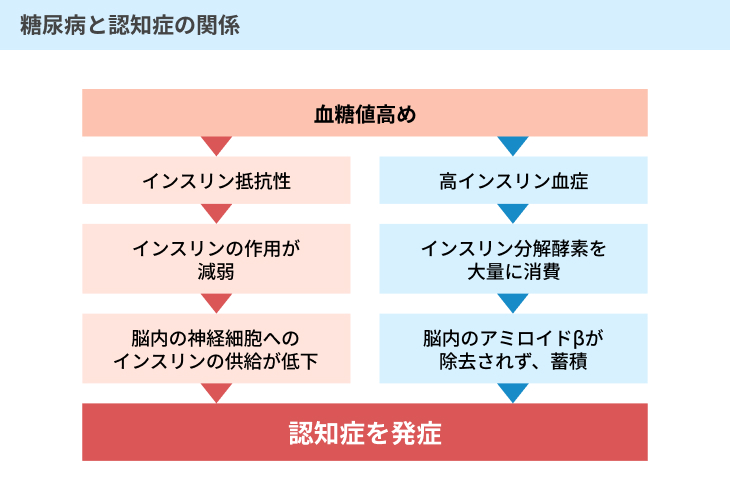

#3:認知症

インスリン抵抗性が高まることによって、細胞はブドウ糖をエネルギーとして消費することができなくなります。

これによって、脳の神経細胞がエネルギー不足に陥ってしまいます。

また、インスリン抵抗性が高まると、膵臓はブドウ糖を細胞に吸収させるために、さらにインスリンを放出するようになります。

これによって、血液中に大量のインスリンがあふれる状態(高インスリン血症)となってしまうのです。

通常、インスリンは分解酵素のはたらきによって分解されるものの、このインスリンを分解する酵素はアミロイドβと呼ばれるタンパク質を分解する役割も持っています。

しかし、高インスリン血症となってしまうと、この分解酵素がインスリンを分解することに使われてしまい、これによってアミロイドβは分解されずに次第に体の中に溜まっていくことになるのです。

そして、アミロイドβが過剰に脳の細胞に蓄えられてしまうことによって脳の細胞がダメージを受け、アルツハイマー型認知症を発症してしまいます。

このように、インスリン抵抗性の増大によって、血糖値が高い状態が続くと、認知症を発症するリスクが高まることにも注意が必要です。

#4:うつ病・睡眠障害

症状に対する不安や治療に対する心理的ストレスなどにより、2型糖尿病にはうつ病や睡眠障害が合併しやすいことにも注意が必要です。

特にうつ病については、糖尿病を原因として引き起こされることがある一方、うつ病による生活サイクルの崩れなどによって糖尿病を発症することもあり、お互いに影響し合うことも指摘されています。

2型糖尿病にうつ病が合併すると、食習慣や運動習慣に乱れが生じ、血糖値のコントロールがうまくできなくなることもあるため、注意が必要です。

なお、糖尿病による症状である多尿や頻尿は夜間に起こることが多く、夜中に何度もトイレにいくことで睡眠不足や睡眠障害を引き起こすケースも見られます。

そのような場合には、薬による不眠症治療なども行うことが検討されます。

4.2型糖尿病の治療法

2型糖尿病は、徐々に症状が進行・悪化するため、血糖値が高い状態を長い間放置することで、上記のような合併症を引き起こすリスクが高まります。

特に心筋梗塞や脳卒中などは生命にも関わる重篤な病気であるため、これを予防するためには血糖値を早期に正常な範囲に戻すことが最も重要です。

つまり、2型糖尿病の治療の目的は、血糖値を安定させることで、症状の進行や悪化、合併症の発症を抑える点にあるといえます。

2型糖尿病の治療法には、以下のものがあります。

- 食事療法

- 運動療法

- 薬物療法

- インスリン療法

なお、2型糖尿病の治療は、食事療法と運動療法を組み合わせて行うことが基本です。

食事と運動によって血糖値を正常な範囲に保つことができれば、経口血糖降下薬やインスリン注射は必ずしも必要ではありません。

もっとも、食事と運動のみでは血糖値のコントロールがうまくいかない場合、血糖値の状態などによって薬物療法やインスリン療法が追加で行われることになります。

(1)食事療法

食事療法は、食習慣を見直すことによって血糖値の上昇を抑える治療法です。

血糖値が上がりやすい原因には、ブドウ糖を多く含む炭水化物や血糖値を上昇させやすい脂質に偏った食習慣などが挙げられます。

そのため、栄養素のバランスを整え、規則正しい食習慣を身につけることで、血糖値を正常な範囲に戻すことが期待できるのです。

また、肥満によって2型糖尿病を発症している症例では、食習慣を改善して適正体重に減量することで、インスリン抵抗性の改善を期待できることもあります。

もっとも、先ほども述べたように、血糖値を安定させるためには、食習慣の改善によってブドウ糖の取り込みを調整するだけでなく、運動によってブドウ糖を消費することも合わせて行うことが不可欠です。

そのため、食事療法と運動療法をセットで行うことが最も重要といえます。

糖尿病治療における食事療法の意義や食習慣を改善させるためのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

また、血糖値の急激な上昇を抑える食品や食材については、以下の記事も参考になります。

(2)運動療法

運動療法では、体の中に取り込まれたブドウ糖を消費することによって、血糖値を下げる効果が期待できます。

特に有酸素運動を行うことで、体を動かすエネルギー源としてブドウ糖が細胞に吸収・消費されます。

これによって、血液中のブドウ糖が消費され、血糖値が下がるのです。

また、筋力トレーニングなどのレジスタンス運動も合わせて行うことで、血糖値を正常な範囲に保つ効果が期待できます。

インスリンには、余分なブドウ糖を筋肉などに蓄えるはたらきがあり、レジスタンス運動によって筋肉量を増やすことで、余分なブドウ糖が蓄えられやすくなります。

これによって、血糖値が下がる効果を期待することが可能です。

(3)薬物療法

食事療法と運動療法を行ったものの、目標となる血糖値まで下げることができなかった場合、これに加えて経口血糖降下薬による薬物療法がとられることがあります。

経口血糖降下薬は、インスリン抵抗性を改善させたり、インスリンの放出量を増やしたりすることで、血糖値を下げることが可能です。

具体的には、以下のような分類ができます。

| 経口血糖降下薬のはたらき | 主な種類 |

| インスリン抵抗性を改善する薬 |

|

| インスリンの放出量を増加させる薬 |

|

| ブドウ糖の吸収を抑えて排出させる薬 |

|

それぞれの薬の特徴や効果については、以下の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。

(4)インスリン療法

薬物療法によっても十分な血糖値のコントロールが得られない場合には、血糖値の状態や現れている症状などを考慮した上でインスリン注射によるインスリン療法がとられることがあります。

インスリンを作る機能が低下し、必要なインスリン量に満たない場合には、インスリン注射によって不足している量を補うことによって、血糖値を下げることが可能です。

なお、2型糖尿病は、インスリン抵抗性が増大することによって次第にインスリンを作り出す機能が低下していくことで発症しますが、中には初期からインスリンの量が不足している症例もあります。

これは、β細胞に負担がかかっていることでインスリンの放出量が低下しているものの、完全にはインスリンを作り出す機能が失われているわけではないことが多いです。

そのような場合には、2型糖尿病であっても、比較的早期にインスリン療法がとられることがあります。

インスリン療法を行うことで、β細胞への負担を除去することができ、それによってインスリンの放出量が改善することがあるのです。

なお、インスリンの放出量に改善が見られた場合には、インスリン療法をやめることができるケースもあります。

このように、2型糖尿病では、インスリン療法は必ずしも最後の治療手段を意味するものではないことを押さえておきましょう。

糖尿病治療におけるインスリン療法の意義やインスリン製剤の種類などについては、以下の記事も合わせてご参照ください。

5.2型糖尿病を予防するためのポイント

2型糖尿病は、1型糖尿病とは異なり、発症の原因が生活習慣の乱れによるものであることが指摘されています。

なお、1型糖尿病を発症するメカニズムには不明な部分もあり、完全に予防することは困難とされています。

これに対して、2型糖尿病は、インスリン抵抗性の増大に伴うインスリン量の不足が生じることで発症するため、双方を予防することで発症のリスクを抑えることが可能です。

具体的には、以下のポイントを意識しましょう。

- 肥満を予防するための生活を心がける

- 十分な睡眠をとる

- 喫煙や飲酒を控える

順にご説明します。

(1)肥満を予防するための生活を心がける

肥満はインスリン抵抗性を高め、2型糖尿病を発症するリスクに関わります。

そのため、肥満を予防することで、2型糖尿病を予防することにつながるのです。

肥満は、取り入れるカロリーが消費されるカロリーを上回った状態が長く続くことで引き起こされます。

つまり、普段から食べすぎることが多い場合には、肥満のリスクも高まってしまいます。

摂取カロリーと消費カロリーのバランスを意識した生活を送ることで、肥満を予防することはもちろん、すでにBMIなどの指数が気になる方も肥満を改善することが可能です。

具体的には、主食・主菜・副菜のバランスがとれた食事を1日3食規則正しくとることが重要です。

また、血糖値が高い状態が続くことで2型糖尿病のリスクが高まるため、血糖値を急激に上昇させる炭水化物や脂質の摂取量を抑え、食物繊維やミネラルを多く含んだものをとるようにしましょう。

なお、摂取カロリーの調整だけでなく、消費カロリーの調整を行うことも大切です。

具体的には、ジョギングやウォーキングなどの有酸素運動に取り組むことで、摂取したカロリーを適切に消費することができます。

また、普段から階段を使う習慣を身につけるなど、生活スタイルの中に無理のない範囲で体を動かす習慣を取り入れることも効果的です。

これによって、基礎代謝を向上させることができ、普段からブドウ糖の消費を促すことで血糖値が上がりすぎないようにすることができます。

(2)十分な睡眠をとる

睡眠不足の状態が続くことで、生活サイクルの乱れにつながるほか、インスリン抵抗性が高まってしまうことが指摘されています。

そのため、普段から十分な睡眠をとるように心がけましょう。

具体的には、普段から1日に7~8時間の睡眠をとる人は、2型糖尿病の発症リスクが最も低いという研究があります。

これに対して、睡眠時間が1日に5時間以下の場合には、2型糖尿病の発症リスクが約2.5倍まで高まるという報告もあります。

そのため、少なくとも6時間以上の睡眠時間をとるように心がけましょう。

なお、1日に9時間以上も睡眠をとる場合には、却って2型糖尿病の発症リスクが高まってしまいます。

このように、睡眠時間は短すぎても長すぎても糖尿病の発症リスクを高めてしまうため、適切な時間で睡眠をとることが重要です。

(3)喫煙や飲酒を控える

喫煙や飲酒の習慣がある人は、インスリン抵抗性が高まりやすいことが知られています。

例えば、タバコに含まれるニコチンは交感神経を刺激し、心拍数や血圧を上昇させるほか、血糖値にも悪い影響を与えます。

また、アルコールには糖質が含まれるため、過度にお酒を飲んだり、飲酒が常態化していたりすると、血糖値が上がりやすくなってしまうのです。

そのため、喫煙や飲酒を控えることは、血糖値への影響を回避し、2型糖尿病を予防するためにも効果的といえます。

なお、喫煙と飲酒は、糖尿病以外にも心筋梗塞やがんなどの病気を引き起こす可能性が指摘されています。

禁煙や禁酒に取り組むことで、2型糖尿病だけでなく、ほかの病気の予防につながることも押さえておきましょう。

まとめ

本記事では、2型糖尿病の特徴や原因、2型糖尿病に合併しやすい病気などについて解説しました。

2型糖尿病は、生活習慣の乱れなどによって引き起こされますが、血糖値の上昇による症状は初期段階ではあまり現れず、数年から十数年単位で徐々に進行・悪化することが多いです。

血糖値が高い状態を放置することで、血管や神経が傷つき、さまざまな合併症や病気を引き起こし、場合によっては生命に関わることもあります。

そのため、日頃から生活習慣に留意することで、2型糖尿病を発症するリスクを抑えることができるほか、すでに発症していたとしても早期発見によって症状の進行を食い止めることもできるのです。

血糖値が上がりやすい体質を変えることは難しいですが、工夫次第では今までと変わらない生活を送ることができます。

そのためには、血糖値を正常な範囲に保つための生活習慣を身につけることが必要不可欠です。

健康診断などで血糖値が高いことを指摘された場合やご自身の生活習慣に不安がある場合には、一度内分泌科などの専門の医療機関で精密検査を受けるのがおすすめです。