ストレスと糖尿病の関係は?血糖値の上昇を引き起こすメカニズムや対処法について解説

「ストレスと糖尿病にはどんな関係がある?」

「糖尿病のほかにもストレスが関係する病気はあるのか」

「糖尿病を予防するためのストレス解消法について知りたい」

仕事や日々の生活でストレスを抱えることは多く、それが原因でさまざまな不調が生じることが指摘されています。

糖尿病は、発症の原因によって1型と2型の分類がありますが、このうち、2型糖尿病は肥満や運動不足などの生活習慣によって引き起こされることが知られています。

そして、ストレスも2型糖尿病の発症に関わることがあるのです。

本記事では、ストレスが糖尿病を引き起こすメカニズムやストレスが関係する病気などについて解説します。

ストレスは糖尿病だけでなく、さまざまな不調や病気を引き起こすことがあります。

また、すでに糖尿病を発症している場合にも、ストレスが加わることで症状が悪化するリスクもあるため、注意が必要です。

本記事では、糖尿病を予防するためのストレス解消法のポイントについても解説していますので、生活習慣に対する不安や疑問を解消するための参考となれば幸いです。

1.ストレスが糖尿病の発症に影響を与える理由

糖尿病は、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が続くことによって発症します。

これは、膵臓で作られるインスリンというホルモンのバランスが崩れることに原因があります。

インスリンは、食事などによって取り入れられたブドウ糖を細胞に吸収・消費させるはたらきを担っています。

しかし、インスリンの量が減ったり、細胞へのはたらきが弱められたりすることで、ブドウ糖が血液中にあふれてしまい、血糖値が高い状態が続いてしまうのです。

糖尿病は、発症の原因によって1型と2型に分けられ、このうち2型糖尿病の発症にストレスが関わることが知られています。

これは、ストレスによって血糖値が上昇してしまうことに理由があります。

ストレスが血糖値の上昇を引き起こす理由には、以下のようなものが挙げられます。

- ストレスホルモンによる血糖値の上昇

- 生活サイクルの乱れによる血糖値の上昇

2型糖尿病は、血糖値が高い状態が長く続くことで、以下のような症状が徐々に現れるようになります。

- 尿の量・回数が増える

- 口や喉の渇き

- 倦怠感や疲労感

- 体重の急激な減少

- 目のかすみ

- 怪我や傷の治りにくさ など

血糖値が高い状態を放置すると、血管や神経が徐々に傷つき、さまざまな合併症や病気を引き起こすリスクが高まります。

そのため、このような症状が見られる場合には、早期に内分泌科や糖尿病専門クリニックなどの専門の医療機関を受診することが大切です。

糖尿病の初期症状や合併しやすい病気などについては、以下の記事で解説しています。

また、2型糖尿病の発症には、ストレス以外にも影響を与える生活習慣などがあります。

糖尿病の発症リスクを高める生活習慣や項目については、以下の記事も参考になります。

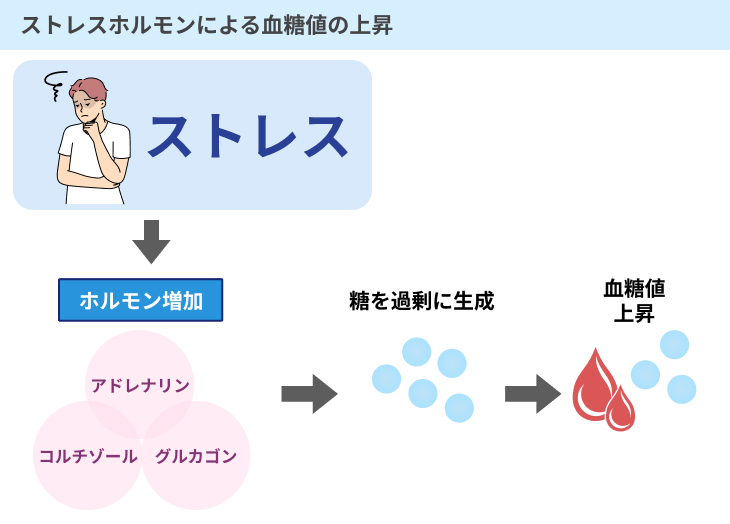

(1)ストレスホルモンによる血糖値の上昇

ストレスを感じたときには、私たちの体の中ではさまざまな物質が放出されます。

そのうちの1つにストレスホルモンと呼ばれる物質があります。

具体的には、アドレナリンやコルチゾール、グルカゴンなどのホルモンです。

これらのホルモンは、心拍数の増加や血圧の上昇に関わるものであり、肝臓にはたらきかけてグリコーゲンという物質を分解するはたらきも担っています。

グリコーゲンは、ブドウ糖から作られる物質であり、体の中で消費されなかったブドウ糖はグリコーゲンという物質に変えられて肝臓や筋肉などに蓄えられます。

ストレスホルモンは、蓄えられているグリコーゲンをブドウ糖に分解するはたらきがあるため、これによって血糖値が上昇してしまうのです。

そのため、ストレスそれ自体が原因として血糖値が上昇するということができます。

一時的なストレスであれば、次第にストレスホルモンの放出が抑えられ、インスリンのはたらきによって血糖値は正常な範囲に保たれます。

しかし、持続的なストレスを受けている場合には、これらのホルモンが放出されたままとなり、血糖値が高い状態が続くことになってしまうのです。

なお、ストレスホルモンには血圧を上昇させるはたらきもあり、このことが糖尿病の発症に影響を与えることがあります。

また、血圧が高い状態が続くことで、血管に負担がかかり、動脈硬化や心筋梗塞などの病気のリスクを高めることにもなるため、注意が必要です。

なお、糖尿病と血圧の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。

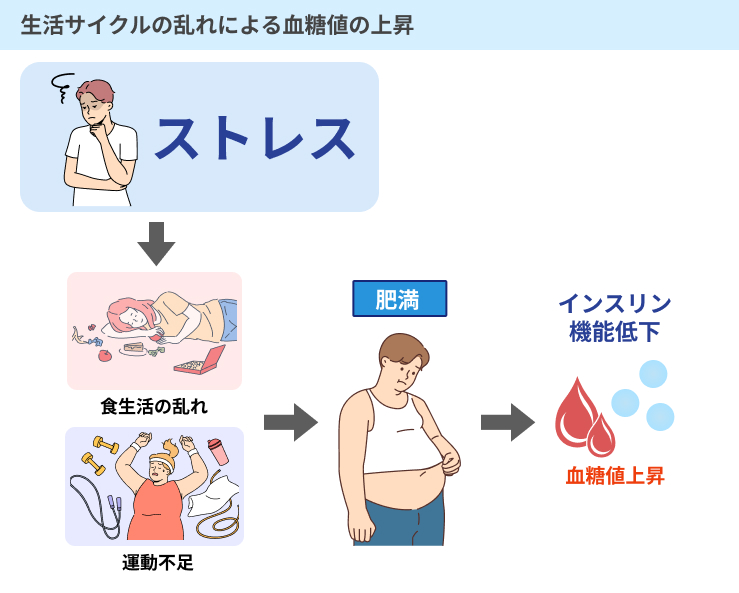

(2)生活サイクルの乱れによる血糖値の上昇

ストレスを慢性的に感じる状態では、上記のようなストレスホルモンが放出され続けることになり、心身に不調が生じるようになります。

具体的には、以下のような症状が見られることが多いです。

- 気分の落ち込み

- 集中力の低下

- イライラや怒りっぽくなる

- 疲労感や倦怠感

- 動悸や息苦しさ

- 食欲の減少あるいは増加

- 不眠 など

これらの症状は、ストレスを感じている間は持続して現れることになります。

また、ストレスホルモンのはたらきによって心拍数の増加や血圧の上昇などが長く続くと、体のはたらきが休まることなく活発化し続けます。

これによって、不眠などの症状によって生活サイクルが乱れることがあります。

そうすると、血糖値にも影響を与えることがあるのです。

例えば、食事量の減少と増加は、どちらも血糖値を不安定にします。

また、ストレスホルモンが過剰に放出され続けることで、体の中のホルモンバランスが崩れ、基礎代謝が低下してしまいます。

これによって、脂肪の燃焼が抑えられてしまい、肥満を引き起こすことがあるのです。

肥満に陥ると、脂肪細胞からインスリンのはたらきを妨げる物質が放出され、血糖値が上がりやすくなってしまいます。

また、心身に不調が生じると、外出することを控えるようになり、運動不足の状態に陥ることもあります。

そうすると、筋肉量が低下してしまい、余分なブドウ糖が蓄えられる場所がなくなってしまうことで血糖値が上昇することもあるため、注意が必要です。

2.ストレスが原因となる主な病気

上記のように、慢性的にストレスにさらされることで、血糖値が高い状態が続いてしまう可能性が高まります。

また、生活サイクルの乱れなどによって糖尿病を引き起こすリスクも高まるため、注意が必要です。

なお、ストレスは糖尿病以外にも、以下のような病気を引き起こすことがあります。

- うつ病

- 自律神経失調症

- 適応障害

- 急性胃腸炎

- 過敏性腸症候群

それぞれのメカニズムや症状について解説します。

(1)うつ病

うつ病は、気分が強く落ち込むことによって心身に不調が現れ、社会生活を送ることが困難になった状態のことをいいます。

発症のメカニズムは完全には解明されていないものの、職場や家庭などで強い精神的・身体的ストレスを日常的に受けることが関わっているという指摘があります。

また、環境的な要因だけでなく、ストレスを受けやすい性格(真面目、完璧主義など)も影響している可能性があることも知られています。

ストレスなどによってうつ病を発症すると、ホルモンバランスが崩れ、さまざまな症状が現れるようになるのです。

具体的には、抑うつ状態や意欲・思考力の低下などの精神的な症状のほか、睡眠障害(寝つきが悪い、途中で目が覚める)や疲労感、食欲の変化などの身体的な症状も見られます。

初期段階では、身体的症状が先に現れ、症状が進行することで徐々に精神的な症状が現れるようになることが多いです。

また、上記のような症状は朝に生じることが多く、夕方から夜にかけて落ち着く点にも特徴があります。

なお、うつ病はストレスを原因として発症することがあるものの、糖尿病を原因として発症することもあります。

特に2型糖尿病では、約30%ほどの症例に合併しやすいという研究もあります。

また、うつ病による生活サイクルの乱れによって2型糖尿病を引き起こすこともあり、糖尿病にうつ病が合併すると、血糖値のコントロールがさらに悪くなることに注意が必要です。

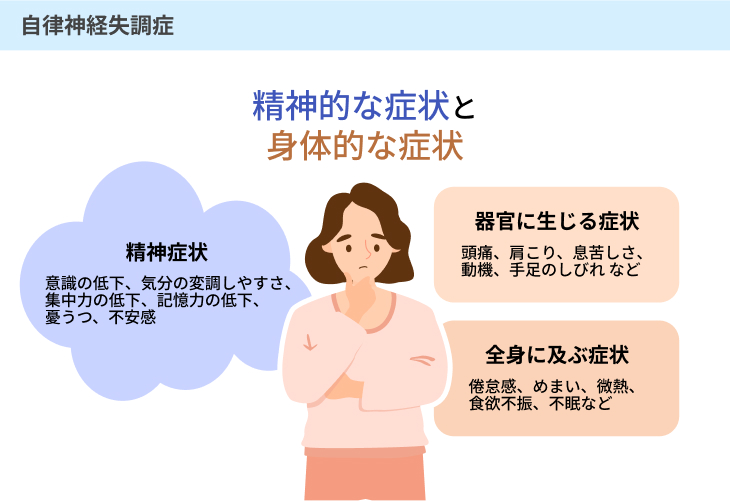

(2)自律神経失調症

自律神経のはたらきが乱れることで発症する病気です。

心臓の動きや呼吸、臓器の動きなどの無意識的な活動に関わるのが自律神経であり、このはたらきはストレスなどが加わることで乱れることがあります。

特に自律神経のはたらきは全身に及ぶため、さまざまな不調や症状が引き起こされます。

例えば、気分の落ち込みや思考力・記憶力の低下、頭痛や肩こり、倦怠感や目まい、微熱など、その症状は多岐にわたります。

自律神経失調症は、男性よりも女性に多く見られ、女性ホルモンのバランスが崩れることも発症に影響を及ぼすことが知られています。

治療は、カウンセリングによる心理療法をメインに抗うつ剤やホルモン剤などを用いた薬物療法が行われることが一般的です。

もっとも、症状を改善させるためには、自律神経の乱れの原因となったストレスやそれに伴う生活サイクルの乱れを改善させることが必要不可欠です。

そのため、規則正しい生活や栄養バランスのとれた食事などを心がけることが最も大切といえます。

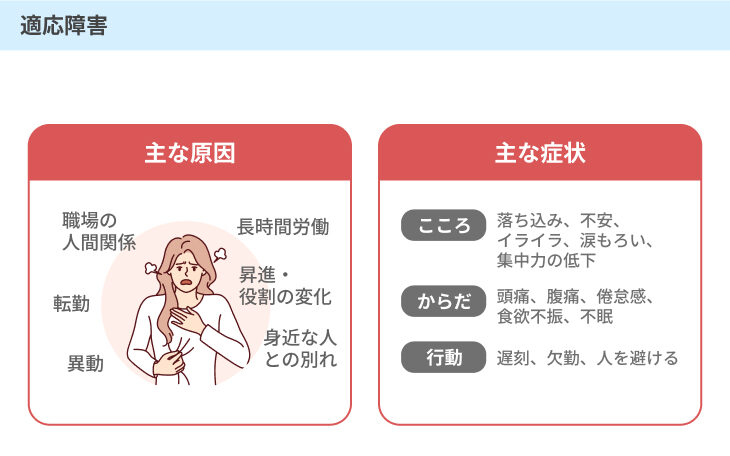

(3)適応障害

適応障害は、特定の状況や出来事を原因として、心身に不調が生じてしまう病気です。

具体的には、人間関係などの特定の出来事などをストレスと感じることで引き起こされることが多いです。

ストレスホルモンが放出され続けることによって体のホルモンバランスが崩れ、精神的・身体的な症状が現れます。

例えば、強い不安や落ち込み、睡眠障害(寝つきが悪い、途中で目覚めてしまう、など)などの症状が見られるケースが多いです。

なお、現れる症状はうつ病と似ているものの、発症の原因を特定することができる場合が多い点に適応障害の特徴があります。

そのため、発症の原因となったストレスを取り除くことで、症状が軽快することがほとんどです。

(4)急性胃腸炎

急性胃腸炎は、胃や腸の粘膜に炎症が起こることで発症する病気です。

主に吐き気や腹痛、下痢や嘔吐などの症状が現れます。

発症の原因は細菌やウイルスの感染によることが多いものの、慢性的なストレスによって自律神経が乱れ、それによって胃酸が増加することで引き起こされるケースも見られます。

そのような場合には、急性胃腸炎に特徴的な上記の症状に加えて、記憶力や集中力の低下、寝つきの悪さなどの精神的な症状も見られることが多いです。

急性胃腸炎に対しては、原因に関わらず、現れている症状に応じて対処療法がとられることが一般的といえます。

例えば、嘔吐や下痢の症状が見られる場合には、脱水を引き起こしていることが多いため、こまめな水分補給を行います。

なお、ほとんどの場合は数日で回復することが多いです。

もっとも、ストレスが原因による急性胃腸炎は、ストレスの原因となる環境や出来事(ストレッサー)を除去しなければ再発してしまうことも少なくありません。

そのため、まずは医療機関を受診して医師と相談しながら治療を進めることが重要といえます。

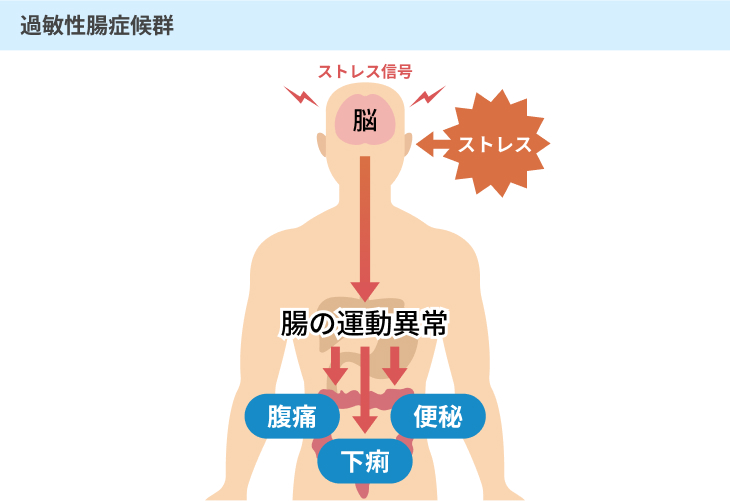

(5)過敏性腸症候群

過敏性腸症候群とは、胃や腸などの消化器に異常がないにも関わらず、腹痛と便秘、下痢などを繰り返す病気です。

主に心理的ストレスや自律神経の乱れによって引き起こされるとされています。

脳と腸は神経でつながっており、腸の動きや知覚は脳によって調整されています。

しかし、強いストレスや慢性的なストレスを感じると、脳のはたらきが低下し、それに伴って腸の動きも停滞し、知覚反応が鋭くなってしまいます。

これによって、便秘や下痢、腹痛などの症状が現れるのです。

日本人の中では約15%ほどに見られ、20~40代に発症することが多いとされています。

また、男性よりも女性に多く、発症に女性ホルモンが影響している可能性も指摘されています。

ストレスが原因で引き起こされることが多いため、生活習慣の改善によってストレスを除去することが治療の基本です。

具体的には、食習慣と運動習慣を見直し、症状の程度に応じて薬物療法や心理療法などがとられることもあります。

3.糖尿病のリスクを高めるストレス解消法

ストレスは、血糖値の上昇だけでなく、上記のような病気の発症リスクも高めてしまいます。

また、ストレスによって引き起こされた病気が原因となって糖尿病の発症につながることもあるため、注意が必要です。

そのため、ストレスを解消することが糖尿病をはじめとする病気を予防することにもつながります。

もっとも、以下のような方法でストレスを解消することは避けなければなりません。

- 過食

- 過度な飲酒

- 喫煙

このような対処法は、一時的にストレスを和らげることができたとしても、長期的には血糖値の上昇などによって糖尿病をはじめとする病気の発症リスクを高めてしまいます。

そうすると、「生活の質(QOL)」を低下させることにもなるため、注意が必要です。

(1)過食

ストレスを解消するために好きなものを多く食べるなどの過食をすることは控えましょう。

過食によって、摂取するカロリーが消費するカロリーを上回る状況が続くと、体に脂肪が蓄えられてしまい、肥満の原因にもなります。

先ほども述べたように、肥満は2型糖尿病の発症リスクを高めてしまいます。

ストレスを感じることによる血糖値の上昇に肥満が加わることで、インスリンのはたらきがさらに弱められてしまい、高血糖の状態が続いてしまうため、注意が必要です。

なお、「肥満は万病のもと」とも一般的にいわれるように、2型糖尿病のほか、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの病気の発症リスクも高めてしまいます。

また、すでに糖尿病の治療を行っている場合でも、過食による肥満や体重の増加は血糖値のコントロールに悪い影響を与えます。

そのため、糖尿病の予防と治療の双方の観点からも、食べすぎには注意が必要です。

なお、肥満と糖尿病の関係や肥満が引き起こす病気については、以下の記事で詳しく解説しています。

(2)過度な飲酒

お酒を過剰に飲むことでストレスに対処することにも注意が必要です。

お酒の成分のアルコールには、糖分が多く含まれています。

そのため、過剰にお酒を摂取することで、血糖値が上昇しやすくなります。

また、アルコールは少量であれば血管を拡張するはたらきがあるため、血圧を下げる効果が期待できますが、過度に摂取することで血圧を上昇させてしまうのです。

そうすると、血糖値と血圧が上昇し、糖尿病を引き起こすリスクが高まってしまうことに注意が必要といえます。

なお、アルコールは肝臓で分解されますが、その過程で中性脂肪が作り出されます。

そのため、お酒を飲みすぎると、中性脂肪を作り出すはたらきが促され、脂肪が蓄積することで肥満に陥ってしまうのです。

すでに述べているように、肥満はインスリンのはたらきを弱める原因であるため、アルコールの過剰摂取によって直接的あるいは間接的に血糖値が上昇してしまうことに注意しなければなりません。

(3)喫煙

タバコに含まれるニコチンには、交感神経を刺激してアドレナリンなどのホルモンを放出させるはたらきがあります。

これによって、血糖値が上昇しやすくなってしまいます。

また、喫煙の習慣がある場合には、インスリンのはたらきが弱められてしまい、このことが血糖値の上昇に影響を及ぼすという指摘もあるのです。

そのため、ストレス解消のための喫煙習慣がある方は、知らないうちに血糖値が高い状態に陥っている可能性があります。

さらに、喫煙は糖尿病だけでなく、脳梗塞や肺がんなどの病気を引き起こすリスクが高まることも知られています。

そのため、糖尿病の治療中に喫煙を行ってしまうと、上記のような病気を合併してしまう可能性が高まるため、注意が必要です。

なお、禁煙をすることで、血糖値の上昇を抑えることにつながり、このことは糖尿病の予防と治療のためにも重要です。

4.糖尿病を予防するためのストレス解消法

ストレスに適切に対処することで、糖尿病をはじめとする病気を予防する効果が期待できます。

そのためには、血糖値を上げない方法でストレスの解消を図ることが最も重要です。

具体的には、以下のポイントに留意しながらストレスを解消するようにしましょう。

- 十分な睡眠をとる

- 自分に合った趣味や対処法を見つける

- バランスのとれた食習慣を心がける

- 適度な運動習慣を身につける

順にご説明します。

(1)十分な睡眠をとる

ストレスを感じることで生活サイクルが乱れると、血糖値の上昇によって糖尿病の発症リスクが高まります。

そのため、まずは生活のリズムを整えることが大切であり、睡眠をしっかりとるようにしましょう。

具体的には、起床と就寝の時間を規則正しく守り、1日に6時間以上の睡眠をとることが重要です。

睡眠中は副交感神経のはたらきが活発になり、体の修復や免疫機能の回復が図られるため、質のよい睡眠をとることは、ストレスによる疲労感を解消することにつながります。

また、ストレスと睡眠はお互いに影響を及ぼし合うことが知られています。

つまり、ストレスによって睡眠の質が低下することもあれば、睡眠不足によってストレスが増大するという悪循環に陥ることがあるのです。

そのため、質のよい睡眠をとることで、ストレス解消はもちろん、ストレスがたまってしまうことを防ぐことができます。

なお、睡眠時間と糖尿病の発症リスクについても相関関係があるという研究があります。

具体的には、1日の睡眠時間が7~8時間の人は、2型糖尿病を発症するリスクが最も低いことが知られています。

これに対して、睡眠時間が5時間以下の場合や9時間以上の場合には、どちらも2型糖尿病の発症リスクが高まってしまうという報告もあるのです。

そのため、睡眠時間は短すぎても長すぎても糖尿病のリスクを高めてしまうことも留意しましょう。

(2)自分に合った趣味や対処法を見つける

ストレスの解消法は人によってさまざまであるため、自分に合った方法を見つけることが大切です。

先ほども述べたように、過食や飲酒などによるストレスの解消は、一時的には満足感を得ることができるものの、糖尿病の発症というリスクを考慮すると、避けた方がよいでしょう。

例えば、週末に軽くウォーキングをしたり、趣味の時間を作るなど、ストレスから解放されてリフレッシュできる習慣を作ることなどがおすすめです。

なお、リフレッシュのための習慣が義務的になってしまうと、却ってストレスの原因となってしまいます。

そのため、あくまで自分が楽しめる範囲で無理なく取り組むことが大切といえるでしょう。

また、ストレッチや軽い運動などで呼吸を整えるだけでもストレス解消に効果的です。

呼吸を整えることで、体の緊張が解けてリラックスすることができ、自律神経のはたらきを整えることにもつながります。

このように、リラクゼーションを心がける生活習慣を営むことは、ストレスを解消することはもちろん、ストレスをためこまないためにも重要といえるでしょう。

(3)バランスのとれた食習慣を心がける

ストレスによる生活サイクルの乱れが糖尿病を引き起こすことがあるため、食習慣をはじめとする生活サイクルを整えることがストレスを予防するためにも効果的です。

栄養素のバランスが崩れることで、肥満や血糖値の上昇につながり、そのことが糖尿病をはじめとする病気を引き起こす原因にもなります。

そのため、栄養素のバランスを意識した食事をとるようにしましょう。

例えば、炭水化物や脂質に偏った食習慣では、血糖値が上昇しやすくなり、糖尿病のリスクを高めることになってしまいます。

そのため、血糖値の上昇を緩やかにするはたらきがある食物繊維やミネラルを多く含む野菜や海藻類などの食材・食品を積極的にとることがおすすめです。

また、これに加えて、食事のリズムも一定となるように意識しましょう。

具体的には、1日に3食しっかりとることを心がけ、食事をとるタイミングも規則正しく守ることが大切です。

食事の回数が少なかったり、欠食の習慣があったりすると、空腹の時間が長くなります。

そうすると、体はエネルギー不足に陥り、血糖値が低下することを防ぐためにインスリン拮抗ホルモンという物質を放出します。

これによって、次の食事の際にインスリンのはたらきが弱められてしまい、血糖値が急激に上昇してしまうのです。

そのため、規則正しく食事をとることは、血糖値を安定させるために効果的といえるでしょう。

なお、糖尿病を予防するために意識したい食事のポイントについては、以下の記事も参考になります。

(4)適度な運動習慣を身につける

適度な運動は、ストレス解消のために効果的であるだけでなく、血糖値を安定させるためにも有益です。

定期的な運動習慣がある人は、そうでない人と比較しても、ストレスへの耐性が強い傾向があるとされています。

これは、運動をすることで交感神経が刺激され、セロトニンやエンドルフィンといった物質が体の中に放出されることに理由があります。

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれることがあり、脳の活動を活発化するはたらきがあるホルモンです。

また、その分子構造が精神安定剤とも似ているため、安心感や平常心を保つ効果が期待できます。

エンドルフィンは痛みを和らげるほか、免疫力を高めるはたらきがあるホルモンであり、気持ちを安定させる役割も担っています。

定期的に運動を行うことで、これらのホルモンが安定的に供給され、ストレスや疲労感を緩和する効果が期待できるのです。

また、運動を行うことで、体はエネルギーを必要とし、ブドウ糖が消費されやすくなります。

これによって、血糖値を下げる効果が期待できるのです。

また、運動の習慣を身につけることで、体の中の基礎代謝を向上させることにもつながり、ブドウ糖の吸収・消費のサイクルを活発にすることが期待できます。

なお、運動自体に肥満を改善・予防する効果が期待できるため、ストレス解消と糖尿病予防の双方につながります。

まとめ

本記事では、ストレスが糖尿病の発症に関わる理由や糖尿病を予防するためのストレス解消法のポイントなどについて解説しました。

持続的なストレスにさらされることで、ストレスホルモンのはたらきによって血糖値が高い状態が続くことになります。

また、ストレスを原因として、うつ病や自律神経失調症などのほかの病気を引き起こすこともあるため、心身の不調や症状にも注意が必要です。

ストレスによる血糖値の上昇は、糖尿病の発症リスクを高めるだけでなく、糖尿病の治療中にストレスが加わると血糖値のコントロールが悪くなり、十分な治療の効果が得られない可能性も高まります。

そのため、ストレスへの適切な対処が必要といえるでしょう。

過食や過度な飲酒によるストレス解消は、却って糖尿病やほかの病気の発症リスクを高めることにつながります。

十分な睡眠や適度な運動などを通じて、休養をとったりメンタルを安定させたりすることがストレスを解消しつつ糖尿病の発症リスクを抑えるためにも重要です。