糖尿病の境界型とは?放置するリスクや適切な対処法について解説

「血糖値が高く、糖尿病の境界型と指摘された」

「まだ糖尿病になっていないから放置しても大丈夫?」

「糖尿病のリスクを下げるためにできることを知りたい」

健康診断などで血糖値が高いことを指摘されたり、糖尿病の境界型と指摘されたりした方の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。

糖尿病は、膵臓で作られるインスリンというホルモンのバランスが崩れることで、血液中のブドウ糖をうまくエネルギーとして消費できなくなる病気です。

インスリンは体の中の細胞にはたらきかけ、ブドウ糖をエネルギー源として吸収・消費させる役割を担っています。

しかし、インスリンの量が不足したり、細胞へのはたらきが弱められたりすることで、血液中のブドウ糖が消費されず、ブドウ糖の濃度が高い状態が続くことになるのです。

このように、通常よりも血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が上がっている状態を境界型といいます。

境界型の状態では、まだ糖尿病を発症しているとはいえません。

しかし、この状態を放置することで、将来的に糖尿病を発症してしまうリスクがあるため、注意が必要です。

本記事では、糖尿病の境界型と診断される基準や放置するリスクなどについて解説します。

境界型と診断された場合には、早期に必要な対応や治療を行うことで、糖尿病の発症を抑えることが可能です。

本記事では、血糖値が高いことを指摘されたり、境界型と言われたりした場合の対処法や改善のためのポイントについても合わせて解説します。

糖尿病を発症してしまうと、血管や神経が傷つき、生命に関わる重大な合併症や病気を引き起こすリスクが高まります。

そのようなリスクを回避しつつ、生活習慣を改めるための参考となれば幸いです。

1.糖尿病の境界型とは

糖尿病の境界型とは、糖尿病の診断基準を満たしてはいないものの、正常値を大きく上回る状態です。

糖尿病の診断は、血糖値を1つの基準としています。

具体的には、以下のような数値の場合には、糖尿病の境界型と診断される可能性があります。

| 検査項目 | 境界型の診断基準値 |

| 空腹時血糖値 | 110~125㎎/dL |

| 食後血糖値(または75gブドウ糖負荷試験) | 140~199㎎/dL |

| HbA1c | 5.6~6.4% |

なお、境界型は、放置することで糖尿病を引き起こすことがあり、「糖尿病予備群」と呼ばれることもあります。

血糖値が正常な範囲を超えて上昇していても、目立った自覚症状が現れないことがほとんどであり、健康診断などで血糖値が高いことを指摘されてはじめて気づくことが多いです。

早期に精密検査を受け、血糖値を安定させるための治療を行うことで、糖尿病を発症するリスクを抑えることができます。

しかし、自覚症状などが現れていないことを理由に医療機関の受診などの必要な対処を行わなかった場合、糖尿病を発症してしまうリスクが高まるため、注意が必要です。

特に血糖値が高いことを指摘されてから数年後に以下のような症状が現れた場合には、糖尿病を発症している可能性があります。

- 尿の量・回数が増える

- 異常なほど口や喉が渇く

- 倦怠感や疲労感が続く

- 体重が急激に減る

- 傷や怪我が治りにくい

- 目のかすみ など

糖尿病は、一度発症してしまうと完治が難しい病気であり、血糖値が高い状態が続くことで合併症やほかの病気を引き起こすリスクも高まります。

そのため、血糖値が高いことや境界型と指摘された時点で速やかに精密検査を受け、治療を開始することが重要といえるでしょう。

具体的には、血糖値を正常な範囲に保つための治療を行うことになります。

例えば、上記のような血糖値の項目のうち、HbA1cについては、診断時から1.0%数値を改善させると、10年後の死亡率が18.8%も低下するという研究もあります。

また、10年後の心筋梗塞の発症リスクも19.7%低下させることができるという報告もあります。

このように、早期に必要な対応を行うことで、生活への影響を最小限に抑えることができるため、高血糖の状態を放置しないことが大切です。

なお、血糖値が高い状態が続くと、血液検査だけでなく、ほかの検査項目の結果にも異常が現れることがあります。

血液検査の項目の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

また、血液検査以外にも注意すべき検査項目については、以下の記事も参考になります。

2.境界型になりやすい人の特徴

先ほども述べたように、糖尿病の境界型は、血糖値が正常な範囲を超えて高くなっている状態をいいます。

血糖値は、食習慣などの環境的な要因に加えて、もともと本人が持っている遺伝的要因が影響することによって上がりやすくなります。

具体的には、以下のような生活習慣を持つ人は血糖値が上昇しやすく、境界型になりやすい可能性があるため、注意が必要です。

- 肥満である

- 運動の習慣がない

- 持続的なストレスを受けている

- 飲酒や喫煙の習慣がある

順に見ていきましょう。

(1)肥満である

肥満は、脂肪が過剰に蓄えられた状態をいいます。

主に過食や栄養バランスの乱れなどによって、摂取カロリーが消費カロリーを上回った状態が続くことで徐々に脂肪が蓄えられていきます。

脂肪が増えると、インスリンのはたらきを妨げる物質が放出されるため、血糖値が下がりにくくなってしまうのです。

これによって血糖値のコントロールがうまくいかなくなると、糖尿病の境界型となってしまうリスクが高まります。

なお、肥満は糖尿病の中でも特に2型糖尿病を引き起こすリスク因子であることが知られています。

肥満と糖尿病の関係やほかにリスクを高める病気などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

(2)運動の習慣がない

定期的に運動する習慣がない場合にも、糖尿病の境界型に陥りやすくなります。

食事などを通して体の中に吸収されたブドウ糖は、運動を行うことによってエネルギーとして消費されやすくなります。

しかし、運動の習慣がない場合や運動不足の状態が長く続いていると、ブドウ糖がエネルギーとして消費されにくくなり、血糖値が高い状態が続いてしまうのです。

なお、運動不足によって肥満が引き起こされることもあり、肥満と運動不足はお互いに影響を及ぼし合うことで、糖尿病の境界型になってしまうことがあることにも注意しましょう。

また、運動の習慣がない場合には、基礎代謝も低下していることが多く、ブドウ糖以外の栄養素の吸収・消費にも悪い影響を与える可能性があります。

(3)持続的なストレスを受けている

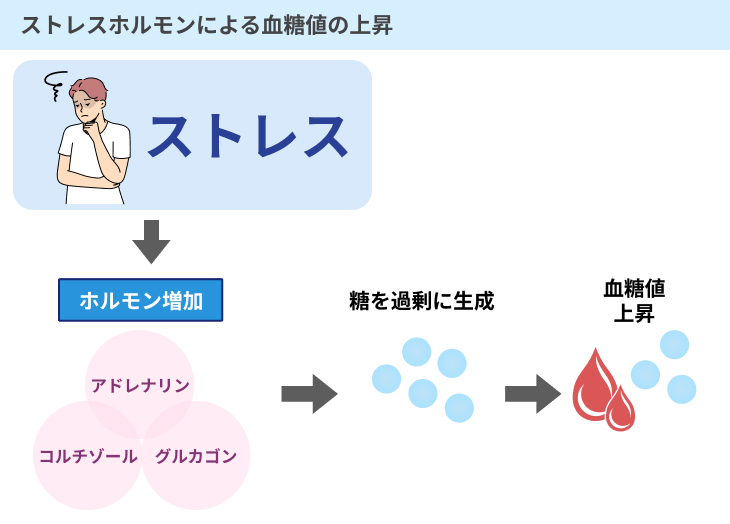

持続的にストレスにさらされている場合には、血糖値が高い状態が続くことで境界型になりやすくなることにも注意が必要です。

これは、ストレスを感じることによって、体の中でストレスホルモンと呼ばれる物質が放出されることに理由があります。

ストレスホルモンは、心臓や血管にはたらきかけ、心拍数や血圧を上昇させたり、肝臓にはたらきかけてブドウ糖を放出させる役割を持っています。

一時的なストレスであれば、血糖値が上昇しても徐々に正常な範囲に戻りますが、絶えずストレスを感じている場合には、ストレスホルモンのはたらきが持続することになります。

そうすると、血糖値が高い状態が続いてしまうのです。

ストレスによって血糖値の上昇が起こるメカニズムや糖尿病の発症リスクを高める可能性があるストレス解消法については、以下の記事もご参照ください。

(4)飲酒や喫煙の習慣がある

飲酒や喫煙の習慣がある場合にも、血糖値に悪い影響を与えることがあります。

具体的には、お酒に含まれるアルコールには糖質が多く含まれており、過剰に摂取することで血糖値が上がりやすくなります。

また、タバコに含まれるニコチンは神経を刺激して、血糖値を上昇させるホルモンの放出を促すはたらきがあるのです。

なお、喫煙の習慣は、インスリンのはたらきを低下させることが知られています。

つまり、ニコチンのはたらきによって血糖値が上昇しやすくなるのと同時に、インスリンのはたらきが弱められてしまうことで血糖値が下がりにくくなってしまうのです。

このように、飲酒や喫煙の習慣がある場合には、血糖値が上昇しやすく、境界型に陥りやすいといえるでしょう。

3.境界型の状態を放置するリスク

境界型と診断を受けても、精密検査などを受けて治療を開始しなければ、血糖値が高い状態が続くことになります。

そうすると、以下のようなリスクが高まるため、注意が必要です。

- 糖尿病を発症する可能性が高まる

- ほかの病気を引き起こすリスクも高まる

順にご説明します。

(1)糖尿病を発症する可能性が高まる

先ほども述べたように、境界型と診断された場合には、治療などの対応を行わなかった場合、糖尿病を発症するリスクが高まることから、糖尿病予備群と呼ばれています。

例えば、HbA1cの値が5.7~6.4%の範囲にある場合または空腹時血糖値が110~125㎎/dLの場合のいずれか一方だけを満たす場合にも、将来的に糖尿病を発症するリスクが高まるとする研究があります。

また、その両方を満たす場合には、最大で発症リスクが約30倍にもなるという報告もあるのです。

これは、境界型の状態にある時点で、すでにインスリンの放出量に低下が見られる可能性があることに理由があります。

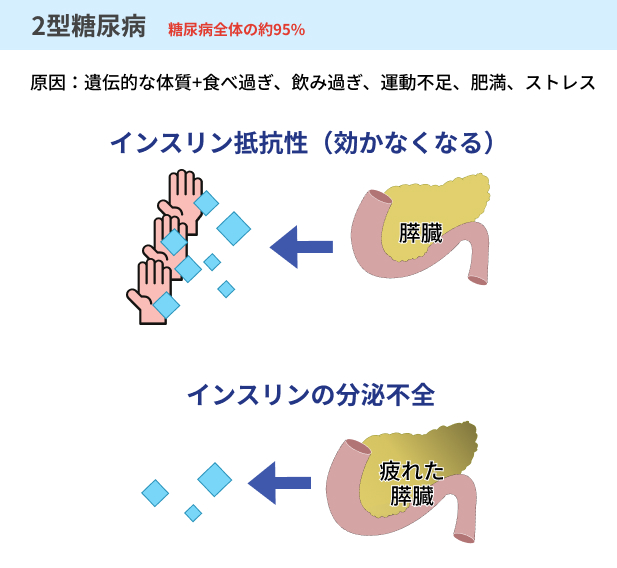

糖尿病は、発症の原因によって1型と2型に分類されます。

このうち、2型糖尿病は全体の95%程度を占めており、日本人の糖尿病患者のほとんどが2型糖尿病に分類されるのです。

2型糖尿病を発症するメカニズムには、以下の2つの要因が関わっているという指摘があります。

| 2型糖尿病を引き起こす要因 | 内容 |

| インスリン抵抗性の増大 | 細胞に対するインスリンのはたらきが弱められること |

| インスリンの放出量の低下 | インスリンの放出量が減ってしまうこと |

インスリン抵抗性が増大することで、インスリンのはたらきが弱められてしまい、体はブドウ糖をうまく取り込むことができなくなってしまいます。

そうすると、膵臓はインスリンをさらに放出し、ブドウ糖の取り込みを促そうとします。

この状態が長く続くことで、膵臓の機能が低下し、インスリンの放出量が減っていくと、2型糖尿病を発症してしまうのです。

境界型では、インスリン抵抗性が増大しているケースが多いものの、インスリンの放出量は正常であることが多いとされています。

もっとも、境界型であっても、すでにインスリンの放出量が低下しつつあるケースもあり、これが進行・悪化することで糖尿病を引き起こす可能性を高めることに注意が必要です。

そのため、境界型と指摘された場合にも安心はできず、早期に必要な検査を受けた上で血糖値を正常な範囲に保つための治療を行うことが重要といえます。

なお、2型糖尿病の発症メカニズムや発症リスクを高める因子については、以下の記事で詳しく解説しています。

(2)ほかの病気を引き起こすリスクも高まる

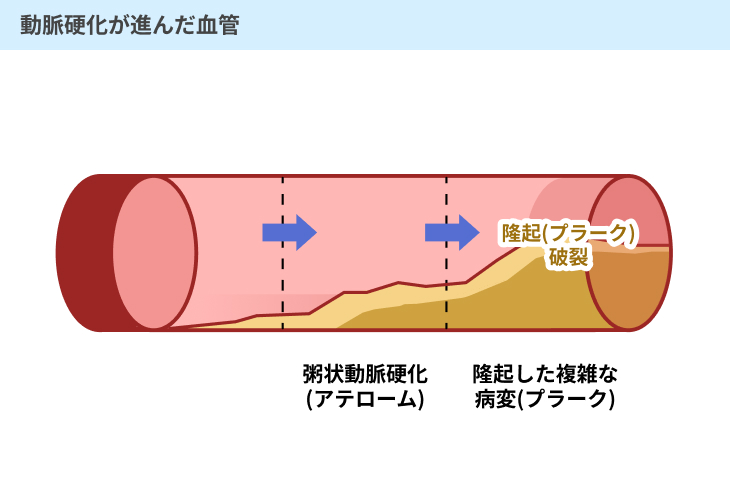

境界型の状態では、血糖値が正常な範囲を超えて上昇しているため、これによって血管が徐々に傷つけられていることが多いです。

これは、血液中にブドウ糖があふれることで、血液がドロドロになり、血管内部が傷つきやすくなったり、詰まりやすくなったりすることに理由があります。

血管の内部が傷つくと、その部分に血液中の脂質などの成分が沈着し、それが次第に拡大していきます。

そうすると、血管のしなやかさが失われ、血管が硬くなってしまう動脈硬化が進行するリスクが高まることに注意が必要です。

なお、動脈硬化は目立った自覚症状が現れず、本人も気づかないまま進行・悪化していくことがほとんどといえます。

そのため、境界型と指摘・診断された時点ですでに動脈硬化が進行している可能性もあることに注意しましょう。

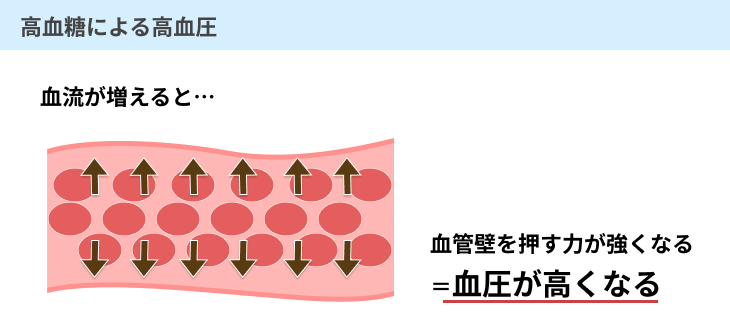

また、血糖値が高い状態が続くことで血液がドロドロになると、血液の濃度を元に戻すために、体は血管に水分を取り入れて血液を薄めようとします。

これによって血液量が増えてしまい、血管を内部から圧迫することで血圧が上昇してしまうのです。

このように、境界型の状態では、血糖値の上昇によって、動脈硬化と高血圧が引き起こされやすいことが指摘されています。

動脈硬化と高血圧が合併すると、脳卒中や心筋梗塞などの病気を引き起こしやすくなるため、境界型と指摘されたことを放置すると、これらの病気のリスクを高めることに注意が必要です。

なお、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中については、糖尿病を原因として合併しやすいことも指摘されています。

特に境界型の人は、血糖値が正常な人と比較すると、心筋梗塞や脳卒中を発症するリスクが2.2倍まで高まるという研究があります。

また、糖尿病を発症してしまうと、血糖値が正常な人と比較して、そのリスクが3.5倍まで高まるという報告もあるのです。

そのため、境界型と指摘された状態を放置することで、糖尿病だけでなく、上記のような心血管系の病気のリスクも高まってしまうことに留意しましょう。

4.血糖値が高い・境界型と指摘された場合の対処法

すでに述べたように、境界型と指摘された場合には、糖尿病を発症する一歩手前であるといえます。

また、血糖値が高い状態が続くことで、糖尿病のほかにも心血管系の病気のリスクを高めることになります。

そのため、自覚症状がなくても、血糖値が高いことを指摘された場合には、早期に必要な対応をとる必要があるといえるでしょう。

具体的には、以下のような対応を行うことが重要です。

- 専門の医療機関を受診する

- 精密検査を受ける

- 糖尿病を予防するための治療を開始する

それぞれについて見ていきましょう。

(1)専門の医療機関を受診する

健康診断などで血糖値が高いことや糖尿病の境界型の可能性があることを指摘された場合には、放置してはいけません。

そのような場合には、直ちに専門の医療機関を受診することが重要です。

すでに述べているように、血糖値が正常な範囲を超えているのは、インスリンのバランスが崩れていることに理由があることが考えられます。

そのため、ホルモンに関する不調や病気の診断を専門とする内分泌科を受診することがおすすめです。

内分泌科を受診することで、糖尿病の可能性を視野に入れた専門的な検査や治療に向けたアドバイスを受けることができます。

また、糖尿病の専門医が在籍している内分泌科や糖尿病専門クリニックなどを受診することも検討しましょう。

(2)精密検査を受ける

内分泌科や糖尿病専門クリニックを受診した場合には、血液検査などの項目について精密検査を受けることになります。

血液検査の結果、以下のような数値が測定された場合には、糖尿病と診断されることが一般的です。

| 検査項目 | 糖尿病の診断基準値 |

| 空腹時血糖値 | 126㎎/dL以上 |

| 食後血糖値(または75gブドウ糖負荷試験) | 200㎎/dL以上 |

| HbA1c | 6.5%以上 |

なお、血糖値は日によって変動しやすく、特に境界型の場合には血糖値の変動幅が日によって異なることが多いです。

そのため、1回の検査ですべての項目に異常が見られなかった場合にも安心することができないことに注意しましょう。

上記の項目のうち、いずれかのみが基準値を上回っていた場合には、追加で血液検査が後日行われることもあります。

もっとも、空腹時血糖値あるいは75gブドウ糖負荷試験のどちらかが基準値を満たし、これに加えてHbA1cが基準値を超えた場合、その時点で糖尿病と診断されます。

後日の検査でも糖尿病とまでは診断できない場合には、肥満や高血圧の有無、食事や運動などの生活習慣、家族の糖尿病歴などについて検査し、糖尿病の発症リスクを調べることになります。

(3)糖尿病を予防するための治療を開始する

検査の結果、糖尿病を発症するリスクが高い場合には、発症を予防するための治療を開始することになります。

具体的には、生活習慣と運動習慣の改善を行うことが大切です。

これによって、上昇している血糖値を正常な範囲に保つことが治療の主な目的といえます。

目標となる血糖値については、HbA1cの指標が用いられることが多く、境界型の人が糖尿病を発症しないための目標値は6.0%未満とされることが一般的です。

これは、血液の成分であるヘモグロビンのうち、ブドウ糖と結合しているもの(グリコヘモグロビン)の割合を表す指標を指します。

血糖値が高い状態になると、血液中のヘモグロビンとブドウ糖が結合しやすくなり、一度結合すると、ヘモグロビンの寿命である1~2か月程度にわたって血液中に存在することになります。

そのため、HbA1cの数値が高ければ高いほど、中長期的に血糖値が高い状態であることを意味し、血糖値のコントロールがうまくできているかの指標となるのです。

もっとも、すでに動脈硬化や心疾患などの基礎疾患を抱えている場合には、この基準値を目標とすることが難しいこともあります。

例えば、糖尿病による合併症を予防することを目的とするならば、HbA1cは7.0%未満となることを目指すことが一般的です。

また、腎機能が低下している場合や肝硬変を引き起こしている場合には、血糖値と比較するとHbA1cは低い値となることもあります。

このように、基礎疾患の有無や現れている症状などを考慮した上で具体的な治療の目標を定めることが重要です。

なお、予防のための治療が始まると、その後も定期的に血糖値の測定を行うなど、血糖値のコントロールがうまくできているかをモニタリングすることが欠かせません。

そのため、生活習慣の改善は一時的に取り組むものではなく、継続していくことが最も大切といえます。

どのようなポイントを意識すべきかは次にご説明します。

5.糖尿病の発症を予防するための生活改善のポイント

境界型の状態から糖尿病の発症を予防するためには、血糖値のコントロールを行うことが欠かせません。

血糖値は、インスリンの放出量が低下していなければ、日々の生活習慣を改善することで、正常な範囲に戻すことが可能です。

糖尿病を予防するために意識したい生活習慣の改善ポイントには、以下のようなものが挙げられます。

- 食事の栄養バランスの改善

- 運動習慣を取り入れる

- 肥満の場合には減量する

- ストレスに適切に対処する

なお、血糖値の数値や基礎疾患の有無などの個別具体的な事情によっては、どのような点を意識すべきかは異なります。

自己判断でこれらに取り組んだとしても、血糖値の上昇を抑えることができない場合や基礎疾患が悪化してしまう場合もあるのです。

医学的に効果が期待できる方法によって血糖値を改善するためには、まずは専門の医療機関を受診した上で医師の指示に従うことが重要といえるでしょう。

(1)食事の栄養バランスの改善

血糖値のコントロールを行うためには、まずは食事を通して体の中に取り込まれるブドウ糖の調整を行う必要があります。

そのため、食事の栄養バランスを見直すことが最も大切です。

例えば、炭水化物に偏った食習慣では、食事を通して取り込まれるブドウ糖(糖質)の量が多くなってしまうため、血糖値が上昇しやすくなります。

そのような場合には、炭水化物の摂取量を減らし、食物繊維やミネラルを多く含む食品や食材を積極的にとるようにしましょう。

食物繊維やミネラルは、糖質の吸収を緩やかにし、血糖値が急激に上がってしまうことを抑える効果が期待できます。

なお、それまでの食習慣を急激に変えることによって、却ってストレスや栄養素の乱れが生じ、血糖値のコントロールがうまくできないケースも考えられます。

そのため、主食・主菜・副菜のバランスを整え、エネルギーや栄養素を過不足なく摂取することを心がけましょう。

また、ゆっくり噛んで食べることや欠食することなく3食規則正しくとることなどを意識することで、血糖値を安定させることにつながります。

このような工夫を無理のない範囲で少しずつ取り入れていき、中長期的な観点で血糖値を安定させることを目指すことになります。

(2)運動習慣を取り入れる

運動不足の状態に陥っている場合には、ブドウ糖をうまくエネルギーとして消費できないことが多いです。

そのため、運動習慣を取り入れることで、血糖値の上昇を抑えることも意識しましょう。

なお、糖尿病の境界型と指摘された場合には、激しい運動に取り組むよりも日常生活の中で無理のない範囲で運動習慣を取り入れていくことが大切です。

例えば、普段から階段を使ったり、朝や夕方に30分程度のウォーキングに取り組んだり、少しずつ体を動かす習慣を身につけるようにしましょう。

これによって、体の基礎代謝を高め、ブドウ糖をエネルギーとして消費しやすい体を作ることが可能です。

また、短期的ではなく、持続的に運動習慣を取り入れていくことが最も重要です。

特に血糖値を長い期間にわたって安定させるためには、激しい運動を短期的に行うよりも日常の中で軽い運動を長期的に行う方が効果的であるといえます。

(3)肥満の場合には減量する

肥満は、糖尿病の境界型に陥りやすくなる要因であると同時に、2型糖尿病を引き起こす原因にもなります。

これは、肥満によって脂肪が蓄積されることで、インスリンのはたらきが悪くなり、血糖値が下がりにくくなることに理由があります。

しかし、そのような場合には、肥満の状態を解消することで、インスリンのはたらきを改善させることが可能です。

そのため、血糖値が高いことや境界型であることを指摘された時点で肥満の状態にある場合には、減量に取り組むことも重要といえます。

なお、運動不足によって肥満に陥っている場合には、運動習慣を取り入れることによって、肥満を解消するだけでなく、ブドウ糖の消費を促して血糖値を下げる効果も期待できます。

そのような場合でも、激しい運動をいきなり取り入れるのではなく、軽い散歩やウォーキングに取り組み、少しずつ頻度や時間を増やしていくことが大切です。

また、細かく期間と目標を設定し、無理のない範囲で減量を進めていくことも意識しましょう。

例えば、以下のように段階的に目標を設定し、取り組んでいくこともおすすめです。

| 目標 | 期間 | 方法 |

| 生活の中で体を少しずつ動かす | 1か月以内 | 通勤・退勤の際に自宅と最寄り駅の間は徒歩で移動する |

| 体重を3㎏落とす | 3か月以内 | 週に3回の頻度で30分程度ウォーキングに取り組む |

| HbA1cの値を改善する | 6か月以内 |

|

このように、小さな目標からスタートし、挫折しにくいような目標を積み上げていくことで、成果を実感しやすくなり、続けていくことにつながります。

(4)ストレスに適切に対処する

ストレスにさらされ続けると、ストレスホルモンのはたらきで血糖値が高い状態が続いてしまうことになります。

そのため、すでにストレスを感じている状態が続いている場合には、ストレスの原因について適切に対処することが血糖値を上昇させないためにも大切です。

具体的には、十分な睡眠をとったりリラックスする時間を作ったりするなどして、ストレスを解消する工夫をしてみましょう。

なお、ストレスを解消するために過食や過度な飲酒をしてしまうと、却って血糖値に悪影響を与えることになります。

そのため、血糖値を上昇させない方法でストレスに対処することが大切といえるでしょう。

まとめ

本記事では、糖尿病の境界型の概要や放置するリスク、境界型から糖尿病の発症リスクを予防するためのポイントについて解説しました。

糖尿病の境界型は、糖尿病を発症する一歩手前の状態を指します。

そのため、指摘を受けた時点で速やかに内分泌科などを受診して精密検査を受け、糖尿病の発症を予防するための治療を行う必要があります。

境界型と診断された場合に必要な治療などを行わなければ、糖尿病や動脈硬化、心筋梗塞などの病気を引き起こし、生命に関わることもあるため、注意が必要です。

糖尿病を発症する前であれば、血糖値を安定させることで、糖尿病はもちろん、そのほかの病気のリスクを抑えることもできます。

健康診断などで血糖値が高いことを指摘された場合には、放置せずに適切な治療を行いましょう。