糖尿病になるとどのくらい喉が渇く?喉の渇きへの対処法と予防法についても解説

「糖尿病になると強い喉の渇きが現れるのは本当なのか」

「どの程度の喉の渇きが出れば糖尿病を疑うべき?」

「糖尿病を原因とする喉の渇きへの正しい対処法や予防法が知りたい」

糖尿病の症状について、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。

膵臓で作られるインスリンの量が不足したりはたらきが弱められたりすると、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)を下げることができず、糖尿病を発症してしまうことがあります。

実は、血糖値が高い状態が続くことで、強い喉の渇きや口の渇きが生じることがあるのです。

口や喉の渇きといった症状自体は、激しい運動などによって体の中に水分が不足すると自然に現れるものであり、そのような場合に現れるものであれば問題はありません。

しかし、原因に心当たりがなく、常に口や喉の渇きが生じている場合には、糖尿病によって引き起こされている可能性があります。

本記事では、糖尿病と喉の渇きの関係や症状の程度、糖尿病の比較的初期に見られる症状について解説します。

また、通常とは異なる喉の渇きが見られる場合に考えられるほかの病気やその症状についても合わせて解説します。

糖尿病は、発症した初期には目立った症状が現れず、本人も気づかないうちに進行・悪化してしまうことが多いです。

症状を放置することで、徐々に血管が傷つき、さまざまな合併症や病気を引き起こすリスクが高まってしまいます。

そのため、本記事で解説するような異常な喉の渇きなどの症状がある場合には、糖尿病の可能性もあるため、内分泌科などの専門の医療機関を受診することがおすすめです。

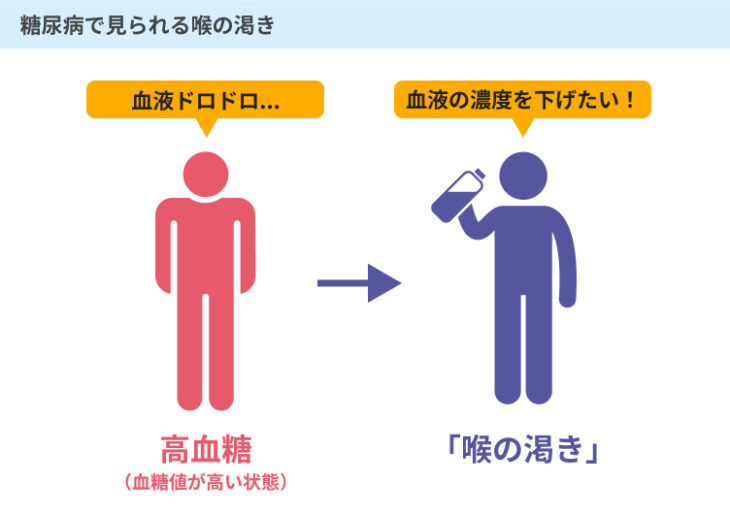

1.糖尿病で見られる喉の渇き

糖尿病の症状がある程度進行すると、喉の渇きが普段から現れることがあります。

これは、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が長く続くことに理由があります。

糖尿病は、インスリンというホルモンのバランスが崩れることで、血糖値が上昇し続けることで発症する病気です。

インスリンは、体の細胞にはたらきかけてブドウ糖を吸収・分解させることで、血糖値を下げる役割を担っています。

しかし、インスリンの量が減少したり、細胞に対するインスリンのはたらきが弱められたりすることで、血液中のブドウ糖がうまく消費されず、血液中にあふれてしまいます。

これによって、血液がドロドロになってしまうため、体は血液を元の濃度に戻そうとして、血液の外の細胞から水分を取り入れます。

そうすると、細胞に水分が不足することによって、体は水分を求め、喉や口の渇きといった症状が現れるのです。

特に糖尿病患者のうち、およそ70%ほどが喉や口の渇きを感じるといわれています。

具体的には、常に水を飲んでいても喉の渇きがおさまらないことや口がカラカラに渇いた状態が続くことが多いです。

また、喉が渇く場面としては、常に渇きを感じるケースのほか、食後などの血糖値が上がりやすいタイミングで喉が渇くケースも多く見られます。

なお、厚生労働省によると、成人が1日に必要とする水分量は約2.5Lとされています。

このうち、食事から約1.0Lを摂取し、また体の中では約0.3Lの水分が作られることから、飲み物として摂取する水分量は約1.2Lが平均的な1日の量とされています。

もっとも、激しい運動や気温の上昇による発汗量の増加がある場合には、1日の水分の摂取量はこれよりも多くなります。

しかし、激しい運動などをしていないにも関わらず、1日に1.2L以上の水分を飲み物からとっている場合には、何らかの異常が起こっている可能性もあるのです。

また、喉の渇きは、血糖値の上昇とも関係することから、食事のタイミングに関わらず常に喉の渇きを感じる場合には、血糖値が高いことが常態化している可能性もあることに注意が必要です。

なお、糖尿病による喉や口の渇きは、初期段階では自覚症状に乏しく、本人も気づかない場合が多いです。

そして、血糖値が高い状態が続き、糖尿病が進行・悪化するにつれて、喉の渇きも強くなっていくことに特徴があります。

特に糖尿病の進行に伴い、常に喉の渇きが見られるようになった場合には、ほかの症状も現れる可能性があり、血管が傷つけられることによる合併症を引き起こすリスクも高まってしまうため、注意が必要です。

糖尿病によって引き起こされる主な合併症の特徴や症状などについては、以下の記事で解説しています。

また、糖尿病と血糖値の関係性や基準値については、以下の記事も合わせてご覧ください。

2.喉の渇きが見られるほかの病気

上記のように、血糖値が高い状態が続くことで、喉や口の渇きが現れることがあります。

なお、常に喉や口の渇きが現れている場合には、糖尿病のほかにも以下のような病気が原因である可能性があります。

- シェーグレン症候群

- 更年期障害

- 甲状腺機能亢進症

- 尿崩症

ほかに現れる症状と合わせて、順にご説明します。

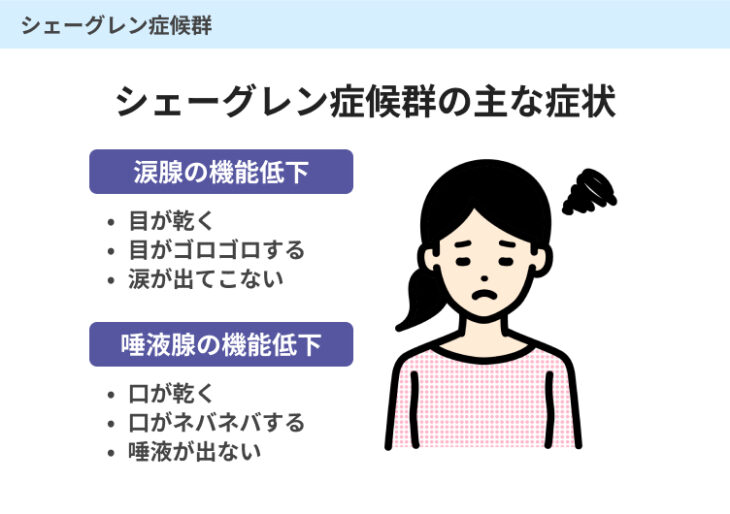

(1)シェーグレン症候群

シェーグレン症候群は、涙腺や唾液腺などの粘液を出す組織のはたらきが低下することで発症する病気です。

粘液が出なくなることにより、主に口の渇き(ドライマウス)や夜間の喉の渇き、目の乾燥(ドライアイ)などの症状が見られます。

発症のメカニズムは解明されていないものの、通常であれば、体の外から侵入してきたウイルスなどの異物に反応する免疫機能が誤って自分の体の組織を攻撃してしまうことで生じる可能性が指摘されています。

また、主に中年以降の女性に多く発症することから、女性ホルモンのバランスが乱れることも関係しているとの説があります。

シェーグレン症候群は、根本的な治療法が確立されていないため、現れている症状に合わせて対処療法が行われるのが一般的です。

例えば、口の渇きが症状として現れている場合には、口に潤いを加える飲み薬やうがい薬などを用いた治療が行われます。

現れている症状が口や目の渇きのみである場合には、一般的に予後はよく、生命に関わるような重篤なものではないことが知られています。

なお、上記のような症状のほか、唾液量が減ることによって細菌感染が起こりやすくなり、虫歯や歯周病を引き起こすこともあります。

もっとも、血糖値が高い状態が続くことで免疫力が低下することも知られており、虫歯や歯周病は糖尿病にも合併しやすいことに注意が必要です。

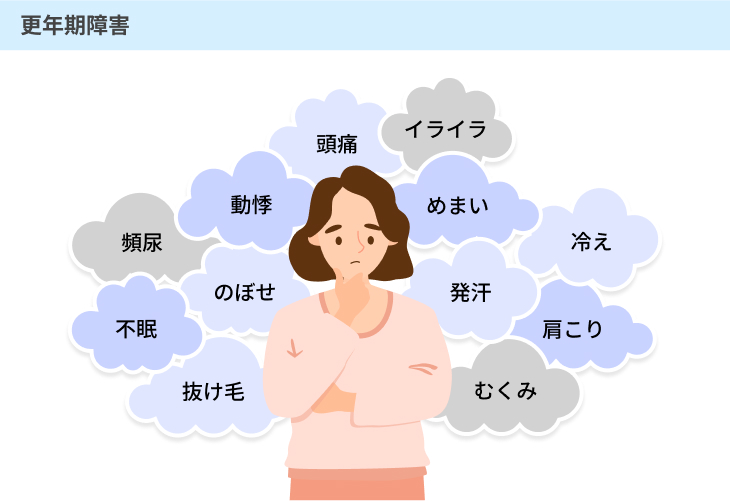

(2)更年期障害

更年期障害は、自律神経の乱れによって引き起こされます。

自律神経は、心拍数や血圧、体温などの調節にかかわる神経であり、自律神経のはたらきが乱れることによってこれらの活動をうまく調節できなくなります。

主に心拍数の増加などによって動悸や息切れなどの症状が現れることが多いです。

また、発汗量や尿の量・回数の増加による喉の渇きも現れるケースがあります。

このほか、自律神経は精神活動にも関わることから、イライラや不安感、不眠症なども引き起こすケースもあるのです。

更年期障害の原因となる自律神経の乱れは、加齢のほか、長時間労働や睡眠不足などのストレス、不規則な生活習慣によっても引き起こされる場合があります。

特に中年以降の女性に多いことが知られており、女性ホルモンの量が減少することも要因であることが指摘されています。

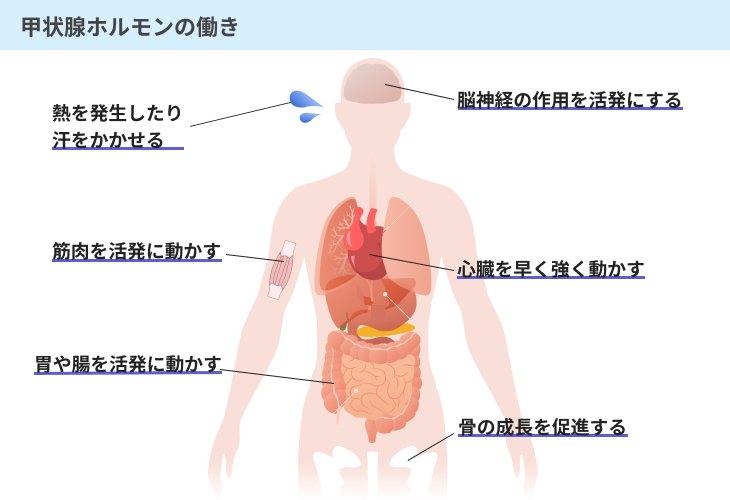

(3)甲状腺機能亢進症

甲状腺機能亢進症は、甲状腺のはたらきが通常よりも高められることによって生じる病気です。

これによって、血液中に甲状腺ホルモンが過剰に放出されてしまい、さまざまな不調が生じます。

甲状腺ホルモンは、心臓の筋肉を収縮させて心拍数を高めたり、自律神経を刺激したりするほか、タンパク質や脂質の分解・吸収を促すはたらきを持っています。

そのため、甲状腺ホルモンが過剰に放出されることで、これらの活動が通常よりも高められてしまい、動悸や息切れ、手指の震えなどの症状が見られます。

また、発汗量の増加に伴い、体が水分不足に陥ることで、喉の渇きが見られることもあるのです。

さらに、タンパク質や脂質の分解・吸収が促されることによって、意図しない体重の減少や下痢、倦怠感などの症状が現れるケースもあります。

なお、後で述べるように、糖尿病の症状が進行することで、体重が急激に減少することがあるため、甲状腺機能亢進症と糖尿病では現れる症状が一部共通していることにも注意が必要です。

甲状腺機能亢進症の主な症状や原因、治療のポイントなどについては、以下の記事で解説しています。

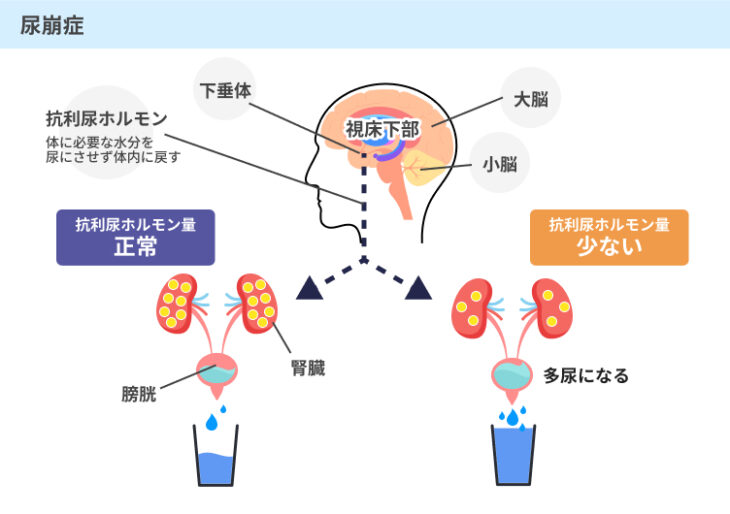

(4)尿崩症

尿崩症は、体の中の水分バランスを保つことができなくなってしまう病気です。

体の中の水分バランスは、抗利尿ホルモンと呼ばれる物質によって調整されています。

このホルモンは、腎臓にはたらきかけることによって、尿の量を調整しています。

しかし、このホルモンの量が不足したり腎臓へのはたらきかけが弱められたりすることで、体に必要な水分が尿として排出されてしまいます。

これによって、尿の量や回数が増加し、それに伴って喉や口の渇きが現れるのです。

また、夜間に多尿や頻尿の症状が現れやすく、何度もトイレに行くことによって睡眠不足などを引き起こすこともあるため、注意が必要です。

なお、糖尿病の場合でも、喉や口の渇きと頻尿がセットで現れることが多く、糖尿病と間違われるケースもあります。

尿崩症を放置することで、排尿量の増加による脱水が進み、血液中のナトリウムの濃度が上昇してしまう「高ナトリウム血症」を引き起こすリスクが高まります。

主に倦怠感や脱力感のほか、重篤な場合には全身のけいれんや意識障害を引き起こし、生命に関わるリスクもあるのです。

そのため、尿崩症やそれに伴う高ナトリウム血症では、失われた水分を体に補充し、水分バランスを元に戻すことが大切です。

なお、高ナトリウム血症の状態が数日続いていると、急激に水分を補給することで脳浮腫や肺水腫を引き起こすリスクが高まってしまいます。

そのため、血液検査を実施しながら緩やかにナトリウムの濃度を下げていきます。

3.喉の渇き以外に現れる糖尿病の症状

以上のように、糖尿病以外でも喉や口の渇きが見られる病気はいくつかあります。

そのため、ご自身に現れている症状と照らし合わせながら、適切な医療機関を受診することが最も重要です。

例えば、シェーグレン症候群が疑われる場合には、現れている症状に応じて一般内科や耳鼻咽喉科などを受診することが考えられます。

また、尿崩症が疑われる場合には、泌尿器科や一般内科などを受診することが一般的です。

もっとも、喉や口の渇き以外にも、以下のような症状が現れている場合には、糖尿病の可能性が疑われます。

- 尿の量・回数が多い

- 疲れやすさや倦怠感

- 体重の急激な減少

- 手足の痺れや痛み

- 傷の治りが遅い

このような症状も見られる場合には、内分泌科や糖尿病専門クリニックなどの医療機関を受診し、精密検査を受けることがおすすめです。

なお、これらの症状は糖尿病のセルフチェック項目でもあり、日頃から体調の変化を把握することで、糖尿病の早期発見と症状の悪化の予防につながります。

糖尿病の発症リスクを高める項目や糖尿病を予防するためのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

(1)尿の量・回数が多い

糖尿病では、口や喉の渇きと合わせて、尿の量や回数が増加することが多いです。

これは、血糖値が高い状態が続くことで、血液がドロドロになることに理由があります。

先ほども述べたように、血液がドロドロになると、体は血液の濃度を調整するために血管の外の細胞から水分を血管の中に取り入れます。

これによって、体の細胞が水分不足に陥り、口や喉の渇きといった症状が現れるのです。

また、血管の中に大量に取り入れられた水分は、余分なものとして体の外へと排出されてしまいます。

そのため、尿の量が多くなったり、尿の回数が多くなってしまうのです。

このように、糖尿病では多尿や頻尿と喉の渇きは、ともに血糖値の上昇を原因として、体の中で水分が移動することで引き起こされるため、セットで現れやすいことを押さえておきましょう。

特に糖尿病による多尿や頻尿は夜間に現れることが多く、夜中に何度もトイレに行くことで睡眠不足に陥ってしまう症例も少なくありません。

また、高齢者の糖尿病患者でも夜間頻尿が生じることがあるものの、加齢に原因があると考えられて見過ごされてしまうこともあるため、注意が必要です。

このほか、糖尿病では尿自体に異常が生じることもあり、尿検査の結果も糖尿病の可能性を判断する際に参考にされます。

糖尿病が疑われる場合の尿の特徴や参照される尿検査の項目については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。

(2)疲れやすさや倦怠感

糖尿病になると、インスリンの量が不足したり細胞へのはたらきが弱められることによって、ブドウ糖をエネルギー源として消費することができなくなってしまいます。

そのため、体はエネルギー不足の状態に陥り、常に疲れやすさや倦怠感などが現れることがあります。

特に十分な睡眠をとっているにも関わらず、日中に眠気や体の重さなどを感じる場合には、糖尿病によるエネルギー代謝に異常が生じている可能性があるため、注意が必要です。

もっとも、糖尿病以外でも、更年期障害や甲状腺の病気でも疲れやすさや倦怠感が見られることがあります。

また、糖尿病の場合でも、疲れやすさの現れ方には個人差があり、それほど強く現れないこともあります。

そのため、疲れやすさを感じても、糖尿病であることに本人も気づかないことがほとんどです。

(3)体重の急激な減少

糖尿病の症状が進行すると、ブドウ糖をエネルギーとして消費できないことが常態化し、体は不足したエネルギーを脂肪や筋肉を分解することで賄おうとします。

これによって、脂肪や筋肉の量が減り、急激に体重が減少してしまうのです。

体重の減少はダイエットなどによっても見られるものの、糖尿病では意図しない体重の減少が生じる点で違いがあります。

なお、糖尿病によって体重の急激な減少が生じている場合には、血液中にケトン体という物質が蓄積している可能性があります。

ケトン体は、脂肪や筋肉が分解されるときに作られるもので、本来であれば体に不要な物質です。

脂肪や筋肉の分解が進むことで、ケトン体が過剰に作り出されてしまい、それが血液中にあふれることで、血液が酸性に傾いてしまいます(糖尿病性ケトアシドーシス)。

これによって、強い脱水症状に陥り、異常な喉の渇きによって大量の水分を摂取し、尿の量や回数がさらに増加してしまいます。

また、強い疲労感や倦怠感も現れ、吐き気や嘔吐などの症状が見られることもあります。

症状を放置することで、昏睡などの意識障害を引き起こし、生命に関わることもあるため、直ちに専門の医療機関を受診し、治療を受けることが重要です。

なお、糖尿病による痩せ方の特徴や症状の変遷については、以下の記事も参考になります。

(4)手足の痺れや痛み

血糖値が高い状態が続くと、徐々に血管が傷ついたり詰まりやすくなったりします。

血管は体の細胞に必要な酸素や栄養素を運ぶ役割を担っているため、血管が傷つくことで、酸素や栄養素を運ぶことができなくなってしまいます。

特に体の末端の神経細胞に酸素や栄養素が運ばれなくなると、はたらきが悪くなってしまい、手足の痺れや痛みといった症状が現れることがあります。

これは、糖尿病による血管障害が理由で引き起こされるものであり、「糖尿病性神経症」と呼ばれる合併症の代表的な症状です。

糖尿病性神経症は、ほかの合併症と比較しても初期段階から症状が現れることが知られており、糖尿病による高血糖の状態が5年程度続いていると徐々に症状が見られるようになります。

糖尿病性神経症は、主に手足に感覚異常の症状が現れることに特徴があります。

また、血糖値は左右で変わらないことから、両足や両手という風に左右対称に症状が現れます。

症状が進行・悪化することで、自律神経まで傷つけられてしまうと、立ち眩みや血圧の上昇などが生じることもあるため、注意が必要です。

なお、神経細胞が傷つけられることで、痺れや痛みのほかにもさまざまな症状が手足に現れることがあります。

具体的な症状については、以下の記事も合わせてご覧ください。

(5)傷の治りが遅い

血糖値が高い状態が続くことで、免疫機能で重要な役割を担う白血球のはたらきが弱められてしまい、免疫力が低下してしまいます。

免疫機能は、体の外からウイルスや細菌などの異物が侵入してきた際にこれを攻撃し、排除する体の仕組みです。

この免疫機能を担っているのが白血球という細胞であり、血糖値が高い状態が続くことで白血球の活動が低下し、細菌感染が起こりやすくなり、傷や怪我が治りにくくなってしまうのです。

なお、糖尿病性神経症が合併してしまうと、感覚異常の症状が進行・悪化することで、痛みなどを感じにくくなってしまいます。

そうすると、傷や怪我を負ったとしても気づくことができず、そこから細菌感染のリスクがさらに高まることにも注意が必要です。

高血糖による免疫力の低下を放置するリスクについては、以下の記事もご参照ください。

4.糖尿病による喉の渇きへの対処法

喉が渇いたと感じた時点で、体の中ではすでに脱水症状が生じていることが多いです。

そのため、不足している水分を直ちに補充することで、脱水症状を和らげることができます。

もっとも、喉や口の渇きが糖尿病によるものである場合には、以下のポイントに注意が必要です。

- こまめに水またはお茶で水分補給する

- 清涼飲料水の飲用を控える

順に見ていきましょう。

(1)こまめに水またはお茶で水分補給する

水分補給を効率的に行うためには、糖分などが含まれていないものを飲用することが大切です。

そのため、水またはお茶で水分補給を行うのがおすすめです。

なお、一度に大量の水やお茶を飲んだり、冷たい飲み物を飲んだりすると、胃腸に負担をかける可能性があります。

そのため、常温のものを少量ずつ摂取するのが大切です。

また、喉や口の渇きを感じる前にこまめに水分補給を行うことで、急激な脱水症状を防ぐ効果も期待できます。

具体的には、以下のようなタイミングで適宜水分補給をしましょう。

- 食事のとき

- 入浴の前後

- 起床のとき

- 外出の直前 など

特に食事のときに水分補給を行っておくことで、消化を助け、満腹感を得やすくなります。

また、入浴の前後や起床直後の水分補給は、失った水分を補う効果も期待できるでしょう。

もっとも、糖尿病による口や喉の渇きの原因は、血糖値が高い状態が長く続いていることにあります。

そのため、血糖値が高い状態を改善しなければ、十分な水分補給を行っても、根本的な解決にならないことがほとんどです。

そのような場合には、血糖値を安定させることが最も重要といえます。

(2)清涼飲料水の飲用を控える

清涼飲料水による水分補給は控える必要があります。

具体的には、スポーツドリンクやジュースなどによる水分補給は避けましょう。

水やお茶とは異なり、清涼飲料水には大量の糖分が含まれているため、一度に大量に飲んでしまうと、血糖値を急激に上昇させてしまいます。

そうすると、体は急激に上がった血液の濃度を薄くするために、さらに血管の外の細胞から水分を取り入れ、脱水症状が悪化してしまうのです。

これによって、さらに喉の渇きが生じ、意識障害などを引き起こす「高浸透圧高血糖症候群」に陥るリスクが高まることに注意が必要です。

5.糖尿病による喉の渇きを予防するためのポイント

糖尿病による喉や口の渇きは、血糖値を正常な範囲に戻すことで改善することがほとんどです。

そのため、糖尿病に原因がある喉の渇きを予防するためには、まずは血糖値のコントロールを行うことが最も重要といえます。

具体的には、以下のようなポイントを押さえることが大切です。

- 早期に専門の医療機関を受診する

- 食事の習慣を見直す

- 定期的な運動習慣を身につける

順にご説明します。

(1)早期に専門の医療機関を受診する

すでに述べたように、食後の血糖値が上昇しやすいタイミングで口や喉が激しく渇く場合や日常的に大量の水分を補給しているような場合には、血糖値の上昇が関わっている可能性が高いです。

そのような症状の現れ方をしている場合には、なるべく早期に専門の医療機関を受診し、精密検査を受けることが重要といえます。

以下のような場合には、内分泌科や糖尿病専門クリニックを受診することを推奨します。

- 1~2週間の間で急激に喉や口の渇きを感じるようになった

- 1~2週間の間で明らかに水分の摂取量が増えてきた

- 夜間にトイレに行く回数や頻度が増えてきた など

内分泌科はホルモンのバランスに関わる病気の検査や治療を専門とする診療科です。

上記のような症状が現れている場合に内分泌科を受診することで、糖尿病はもちろん、甲状腺の病気の場合にも精密検査を受けることで適切な治療を受けることができます。

また、血糖値が高いことを長く指摘され続けていた場合には、これらの症状が現れている時点ですでに糖尿病を発症している可能性も高いです。

そのような場合には、糖尿病専門クリニックを受診することで、より専門的な検査や治療を受けることができる場合もあります。

糖尿病による喉や口の渇きなどの症状が現れることを防ぐためには、糖尿病自体を予防することが効果的です。

もっとも、精密検査の結果によって糖尿病と診断されたとしても、血糖値のコントロールができれば症状を改善させることができます。

糖尿病専門クリニックであれば、血糖値を上げないための食事や運動の注意点についてのアドバイスを受けることも可能です。

(2)食事の習慣を見直す

血糖値が上がり続けてしまうのは、食習慣の乱れが関わっていることが多いため、専門の医療機関を受診した上で食習慣の改善を行うことが重要といえます。

具体的には、血糖値の上昇を引き起こしやすい炭水化物(糖質)や脂質の摂取量を控え、食物繊維やミネラルなどを多く摂取することがおすすめです。

食物繊維やミネラルは、消化・吸収に時間がかかるため、血糖値の急激な上昇を抑える効果が期待できます。

また、塩分を多く含む食べ物を摂取すると、塩分(ナトリウム)が大量に血液中に吸収されてしまい、塩分濃度を下げるために血管の外の細胞から水分が取り入れられてしまいます。

そうすると、喉の渇きがさらに悪化してしまう可能性があります。

なお、塩分の摂りすぎは高血圧を引き起こし、糖尿病の症状をさらに悪化させ、さまざまな病気の原因になるリスクもあるのです。

そのため、塩分を含む食べ物の摂取量を控えるなどの工夫も効果的といえるでしょう。

もっとも、血糖値の上昇を防ぐためには、栄養素のバランスのほかにも注意すべきポイントがいくつかあります。

自己判断で食習慣を改善しても、医学的に効果が期待できないケースもあるため、まずは専門の医療機関を受診し、医師の指示に従って食習慣の改善を行うことが最も大切です。

高血圧と糖尿病の関係性については、以下の記事も参考になります。

また、糖尿病治療における食事の重要性や血糖値を上げないための具体的なポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

(3)定期的な運動習慣を身につける

上記に加えて、定期的な運動習慣を身につけることも血糖値をうまくコントロールするためには効果的です。

特にジョギングなどの有酸素運動のほか、筋力トレーニングなどのレジスタンス運動を組み合わせることで、血糖値を下げる効果が期待できます。

有酸素運動は、体を動かすためにブドウ糖や脂質がエネルギー源として使われるため、血液中のブドウ糖が消費され、血糖値を下げることが可能です。

また、余分なブドウ糖は脂肪や筋肉に蓄えられますが、レジスタンス運動に並行して取り組むことで、筋肉量を増やすことができます。

これによって、エネルギーとして消費されずに余ったブドウ糖が筋肉に蓄えられることで、血糖値を下げる効果も期待できるでしょう。

もっとも、激しい運動を伴う場合には、発汗量の増加によって水分不足に陥ることもあります。

そのため、こまめな水分補給を行いながら、運動習慣を継続することが重要といえるでしょう。

まとめ

本記事では、糖尿病の症状として現れることが多い口や喉の渇きについて解説しました。

血糖値が高い状態が続くことで、血液の濃度が高くなるため、細胞に水分が不足した状態と喉の渇きが生じることがあります。

また、血糖値が高い状態を放置すると、口や喉の渇きが悪化するだけでなく、ほかの症状や合併症を引き起こすリスクが高まることに注意が必要です。

もっとも、血糖値を安定させることができれば、口や喉の渇きといった症状を抑えるだけでなく、症状が進行・悪化することを防ぐこともできます。

本記事で解説したような口や喉の渇き方のほか、糖尿病が疑われるような症状が見られる場合には、なるべく早期にお近くの内分泌科などで精密検査を受けるようにしましょう。