尿検査で糖尿病は分かる?検査項目や異常が見られる場合に疑われる病気も解説

「尿検査を行えば糖尿病であるかどうかは分かるのか」

「どのような検査項目が参照されるのか知りたい」

「糖尿病の場合には尿にどのような変化が現れる?」

健康診断を受けることを検討されている方や結果が気になる方の中には、このような疑問をお持ちの方もいると思います。

糖尿病は、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が続くことで発症する病気です。

血糖値が高い状態を放置することで、尿にも影響が現れることがあります。

また、尿検査に異常が見つかった場合には、すでに腎臓などの臓器に影響が生じている可能性もあるため、注意が必要です。

本記事では、糖尿病の診断の際に参照される尿検査の項目や糖尿病の可能性がある尿の特徴などについて解説します。

また、尿検査で異常が見つかった際に疑われるほかの病気や原因についても合わせて解説します。

糖尿病は早期に発見し、適切な治療を行うことで症状を改善させることが可能です。

しかし、放置することで症状が悪化し、ほかの臓器へも影響が生じるリスクがあります。

そのため、健康診断などを通じてご自身の体調を普段からチェックし、違和感や不調が現れた時点でなるべく早期に専門の医療機関を受診することが最も大切です。

なお、糖尿病のセルフチェック項目や糖尿病のリスクが潜む生活習慣などについては、以下の記事で解説しています。

1.糖尿病と尿検査の項目

糖尿病が疑われる場合には、尿検査も行われることが多いものの、尿検査の結果のみでは正確に判断することは難しいケースがほとんどです。

糖尿病は、膵臓から放出されるインスリンと呼ばれるホルモンのバランスが崩れ、血糖値が高い状態が続くことで発症します。

血糖値が高い状態が続くと、血管などが傷つけられてしまい、さまざまな臓器などに影響を及ぼすことがあります。

特に細い血管である毛細血管が傷つきやすく、毛細血管が張り巡らされている腎臓に影響が生じることがあるのです。

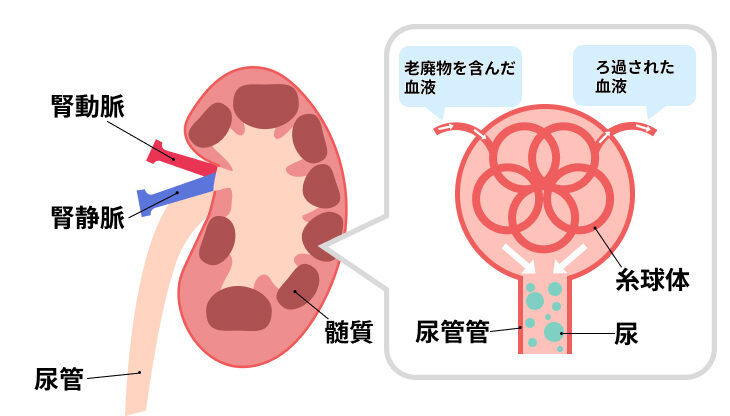

腎臓は、血液をろ過して不要なもの(老廃物)を尿として体の外に排出するはたらきがあります。

糖尿病による血管障害が進行し、悪化すると、腎臓の機能が低下することがあり、尿検査は腎臓のはたらきを調べる際に参考とされます。

具体的には、以下のような項目について検査を行い、腎臓のはたらきが正常であるかどうかを把握することが可能です。

- 尿糖検査

- 尿タンパク検査

- クレアチニンクリアランス検査

- 尿中微量アルブミン検査

これらの検査項目は、腎臓の機能を評価する際に役に立つものの、糖尿病を原因として腎臓のはたらきが弱まっているか否かを判断するまでには至らないことが多いです。

そのため、これらの項目に異常が見られても、糖尿病の可能性が疑われるにとどまり、正確な判断を行うためには別途血液検査を実施するなど、精密検査を行うことが必要不可欠といえます。

なお、糖尿病が疑われる際に行われる血液検査の項目と基準値の関係などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

(1)尿糖検査

尿糖検査では、尿の中に糖が含まれているかどうかを調べます。

健康診断の尿検査では、尿糖の数値が測定されることが一般的です。

先ほども述べたように、腎臓では血液をろ過し、不要なもの(老廃物)を尿として排出するはたらきがあります。

このときに、血液をろ過する役割を担っているのが糸球体と呼ばれる器官であり、毛細血管が複雑に絡まったような作りになっています。

糸球体でろ過された血液は尿のもととなる原尿という液体になるものの、原尿には体に必要なブドウ糖などが含まれた状態のままとなっています。

腎臓の機能が正常であれば、原尿に含まれるブドウ糖は近位尿細管という組織で再吸収が行われ、ブドウ糖が尿の中に含まれることはありません。

もっとも、近位尿細管で再吸収できる物質の量には上限があるため、血糖値が高い状態が続いていると、近位尿細管でのブドウ糖の再吸収の上限を超えてしまい、その分だけ尿にブドウ糖が漏れ出してしまうのです。

そのため、尿糖検査が陽性となった場合には、血糖値が高い状態が続いている可能性があります。

なお、一般的に血糖値が160~180mg/dLになると、尿糖が見られることが多いとされています。

もっとも、血糖値が高くない状態でも尿に糖が出やすくなる「腎性糖尿」という別の病気の可能性もあります。

また、妊娠中に一時的に血糖値が高くなる「妊娠糖尿病」の場合にも、尿糖が見られるケースがあります。

このように、糖尿病以外の症例であっても尿糖が陽性になることがあるため、血液検査を合わせて行うことで糖尿病であるかどうかの判断を行うことが一般的です。

(2)尿タンパク検査

尿の中に含まれるタンパク質の濃度を調べる検査です。

尿糖と同じく、健康診断の尿検査で調べることができます。

タンパク質は、通常であればブドウ糖と同じく糸球体でろ過され、近位尿細管で再吸収されるため、尿の中に含まれることはありません。

そのため、尿タンパク検査が陽性になると、腎機能が低下している可能性があるのです。

もっとも、腎機能は、糖尿病のほかにも腎不全などの病気によっても低下することがあるため、尿の中にタンパク質が混ざっていることが直ちに糖尿病に結びつくわけではありません。

なお、尿タンパク検査では、(−)、(±)、(1+)、(2+)、(3+)の5つの基準に従って評価が行われることが一般的です。

このうち、(2+)あるいは(3+)の場合には、早期に専門の医療機関を受診し、治療を開始する必要があります。

尿タンパク検査の結果が上記のいずれかの場合には、放置することによって、10年後には10~20人に1人の割合で人工透析を行わなければならなくなるという報告があります。

そのため、直ちに糖尿病専門クリニックや腎臓内科などを受診することがおすすめです。

(3)クレアチニンクリアランス検査

血液に含まれるクレアチニンという老廃物の数値と尿の中のクレアチニン値を調べることによって、腎臓の機能を評価する検査です。

通常であれば、クレアチニンは尿とともに体の外に排出されますが、腎臓の機能が低下している場合には糸球体でろ過されずに血液中に残ってしまいます。

また、クレアチニンクリアランスの数値は、腎臓が作ることができる原尿の量とほぼ同じであることから、糸球体のはたらきを評価する際に参照されることが多いです。

この数値が高い場合には、糸球体のろ過機能が正常にはたらいていないことを示すため、糖尿病の症状が進行して糖尿病性腎症という合併症を引き起こしている可能性があります。

もっとも、クレアチニンクリアランスの数値が異常となるのは、糸球体のはたらきが50~75%ほどにまで低下してからであるため、糖尿病の初期段階では異常が見られないことがほとんどです。

そのため、糖尿病による合併症である糖尿病性腎症の進行度合いを評価する際に参照されるのが一般的といえます。

(4)尿中微量アルブミン検査

尿の中に含まれるタンパク質の一種であるアルブミンの濃度を測定する検査です。

アルブミンもブドウ糖と同様に、腎臓のはたらきが正常であれば、近位尿細管で再吸収が行われ、尿の中に含まれることはありません。

しかし、糸球体に異常が生じると、アルブミンのろ過と再吸収がうまく行われなくなり、尿の中に漏れ出してしまうのです。

そのため、基準値よりも高い場合には、糖尿病性腎症の可能性があるといえます。

なお、糖尿病性腎症は、初期段階では目立った自覚症状が現れないことがほとんどです。

しかし、尿中微量アルブミンは、糖尿病性腎症の初期段階から高値を示すことがあるため、糖尿病性腎症の早期発見につながることもあります。

また、症状の進行度合いを把握することもできるため、糖尿病の診断を受け、治療を行っている場合には定期的に検査を行う項目でもあります。

そのため、糖尿病の合併症の有無や程度を判断するために行われる検査項目であるといえるでしょう。

2.糖尿病の可能性がある場合の尿の特徴

糖尿病を発症している場合、症状の進行度合いによっては尿に異常が見られることがあります。

これは、血糖値が高い状態が続いていることに主な原因があります。

具体的には、以下のようなケースでは、糖尿病である疑いがあるといえます。

- 尿の量・回数が多い

- 尿の色が透明に近い

- 尿が泡立つ

- 排尿時の痛みや残尿感がある

もっとも、すでに述べているように、尿の状態だけでは糖尿病であるかどうかを正確に判断することは難しいことが多いです。

そのため、以下のような症状に心当たりがある場合には、糖尿病を発症している可能性も視野に入れて、内分泌科や糖尿病専門クリニックを受診し、精密検査を受けることがおすすめです。

(1)尿の量・回数が多い

糖尿病になると、尿の量や排尿の回数が多くなることが知られています。

これは、血糖値が高い状態が長く続くことで、血液がドロドロになることに原因があります。

血液中にブドウ糖があふれることで、血液が固まりやすくなってしまい、血管の内部を傷つけるリスクが高まってしまいます。

そうすると、体は血管の外の細胞などから水分を血管の中に取り入れて、血液の濃度をもとに戻そうとします。

これによって血管の中では水分の量が増えてしまい、余分な水分を外に排出しようとして尿の量や回数が増えてしまうのです。

また、このような場合には、体の細胞に水分が不足してしまうため、体は水分を補おうとして異常なのどの渇きが生じることも多いです。

特に夜間に尿の回数が増えることに特徴があります。

なお、高齢者が糖尿病を発症すると筋力の低下などによって尿を溜める力が弱まることで排尿の回数が増加することもあるため、注意が必要です。

(2)尿の色が透明に近い

糖尿病の場合には、そうではない人と比較すると、尿の色が無色透明になることが多いです。

これは、上記で述べたように、異常なのどの渇きによって摂取する水分量が増加してしまうことに理由があります。

体の中に取り込まれる水分量が多くなると、その分だけ尿の量も増えるため、色が薄くなってしまうのです。

もっとも、激しい運動の後などにも水分補給の量が増えることで一時的に尿の色が薄くなることもあります。

そのため、糖尿病以外の事情によっても尿の色が変わることに注意が必要です。

(3)尿が泡立つ

尿に糖やタンパク質が含まれていると、尿が泡立つことがあります。

特に蛋白尿の場合には、尿が泡立つことが知られているものの、尿糖の場合にも泡立つことがある点を押さえておきましょう。

なお、糖尿病ではない場合でも尿が泡立つことがあるものの、すぐに消えることがほとんどです。

糖尿病の場合には、時間が経っても尿の泡立ちが消えない点に特徴があるといえます。

もっとも、尿にブドウ糖やタンパク質が混ざってしまうことには、糖尿病のほかにも腎不全などの別の病気が関わっていることもあります。

そのため、尿の泡立ちがあることが直ちに糖尿病につながるわけではないことにも注意が必要です。

(4)排尿時の痛みや残尿感がある

血糖値が高い状態が続くと、免疫力が低下して感染症を発症しやすくなります。

特に尿路感染症にかかるリスクが高まり、これによって膀胱などに炎症が生じると、排尿時の痛みや残尿感といった症状が現れることもあるのです。

また、糖尿病による高血糖が続くことで、次第に神経細胞が傷つき、糖尿病性神経症と呼ばれる合併症を引き起こすことがあります。

これによって排尿をコントロールする神経が傷ついてしまうと、頻尿や尿漏れなどの症状が現れることもあるため、注意が必要です。

このように、糖尿病は進行・悪化することでさまざまな合併症を引き起こすリスクがあります。

特に糖尿病性腎症は糖尿病を発症してから10年程度の時間をかけてゆっくりと進行するのに対して、糖尿病性神経症は比較的初期段階から症状が現れることが知られています。

そのため、合併症を引き起こしてしまう前に早期に内分泌科などを受診して治療を開始することが最も重要です。

糖尿病性腎症を含む糖尿病の合併症の概要や症状については、以下の記事も合わせてご覧ください。

また、糖尿病性神経症の主な症状や治療法などについては、以下の記事も参考になります。

3.尿検査で異常が見つかった場合に疑われる病気や原因

尿検査の結果に異常が見つかった場合には、腎臓の機能が低下している可能性があります。

また、尿に上記のような特徴が見られる場合には、血糖値が高い状態が続いていたり、糖尿病を発症していたりするリスクがあるため、注意が必要です。

糖尿病による高血糖によって腎臓の機能が低下している場合には、血糖値のコントロールを行うなど、腎機能低下の原因となっている糖尿病の治療を行うことが大切です。

もっとも、糖尿病以外の病気によって腎機能が低下してしまうこともあります。

具体的には、以下のような病気や原因によって腎機能が低下することがあるのです。

- 腎性糖尿

- 妊娠糖尿病

- 腎不全

- 膵炎

- 甲状腺機能亢進症

順にご説明します。

(1)腎性糖尿

腎性糖尿は、血糖値が正常であるにも関わらず、尿に糖が漏れ出してしまう状態をいいます。

糖尿病とは異なり、血糖値が高い状態にはなく、また腎機能も正常であることが一般的です。

もっとも、近位尿細管の機能の一部に異常が見られることで、ブドウ糖の再吸収がされずに尿に糖が混ざってしまうのです。

腎性糖尿では、糸球体のはたらきには問題がないため、ほかに目立った症状もないことが多く、特に治療を要しないことが大半といえます。

しかし、近位尿細管のはたらきが大きく低下している場合には、ブドウ糖だけでなく、リンやアミノ酸などの体に必要な物質が吸収されずにエネルギー不足に陥るケース(ファンコニ症候群)もあるため、注意が必要です。

また、尿糖の数値が高い場合には、尿路感染症のリスクも高まるため、清潔に保つことも大切といえます。

(2)妊娠糖尿病

妊娠糖尿病は、妊娠期間に一時的に血糖値が高くなった状態のことをいいます。

胎盤から放出されるホルモンによってインスリンのはたらきが抑えられたり、インスリンが破壊されたりすることで高血糖となり、尿糖が見られるケースがあります。

なお、糖尿病と比較すると血糖値はそれほど高くなく、現れる症状も軽度であることが多いです。

もっとも、高血糖を放置することで胎児に影響が及ぶことがあるため、インスリン製剤を用いて血糖値を正常に保つことが大切です。

出産後は血糖値が正常に戻ることがほとんどであり、それに伴って尿糖の症状も見られなくなります。

しかし、妊娠中に血糖値が上昇したことがあるケースでは、その後に糖尿病を発症するリスクが高まることが報告されています。

そのため、定期的に血糖値の測定を行うなどの対応が必要になるケースもあります。

(3)腎不全

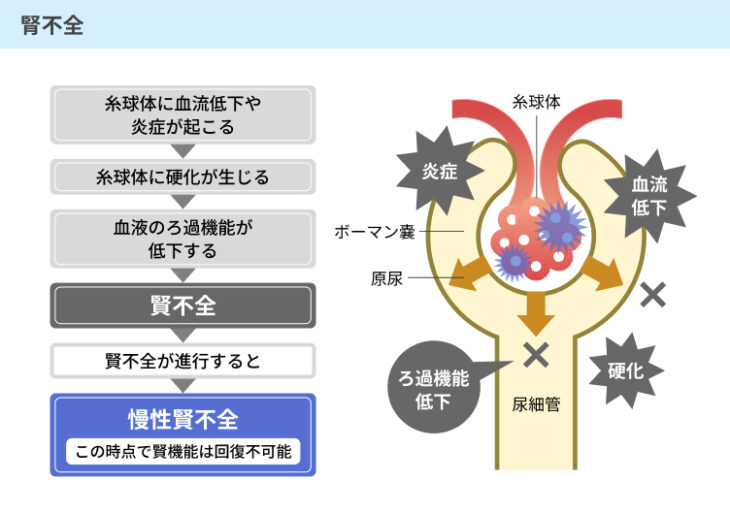

腎不全は、糸球体のはたらきが低下してしまうことで腎臓全体のはたらきが弱まってしまう病気です。

具体的には、腎臓全体のはたらきが30%以下まで低下した状態であり、腎不全の状態が慢性的になると回復させることは困難となります。

糸球体への血液の流れの悪化や炎症が生じることによって腎不全が引き起こされることが多く、主に蛋白尿などの症状が見られることが多いです。

症状が進行・悪化することで、老廃物や余分な水分を体の外に排出できなくなり、むくみや血圧の上昇などを引き起こしてしまうことがあります。

また、カリウムが排出されなくなり、血液中にあふれてしまう「高カリウム血症」を引き起こすと、筋力の低下や不整脈などの症状が現れ、重篤な場合には生命に関わることもあるのです。

腎機能は一度低下してしまうと、回復させることは困難となるものの、機能低下の程度が比較的軽度である場合には、症状の進行を予防することができます。

そのため、尿検査の結果に異常が現れている場合には、直ちに専門の医療機関を受診するようにしましょう。

(4)膵炎

膵炎は、膵臓に炎症が起こる病気です。

膵臓ではインスリンが作られ、これが放出されることで血糖値の上昇が抑えられます。

しかし、膵臓に炎症が生じると、作り出されるインスリンの量が減ったりすることで血糖値が高い状態が続いてしまい、尿糖が見られることがあるのです。

炎症が長く続くことで、膵臓で作られる膵酵素が活発化し、膵臓自体を分解してしまう「慢性膵炎」を引き起こすことがあるため、注意が必要です。

慢性膵炎を発症すると、膵臓の組織が硬くなってしまい、栄養障害を引き起こしてしまうリスクが高まります。

膵炎の初期段階では、強い腹痛を伴うことが多く、特に食事をした数時間後に現れる点に特徴があります。

また、症状の進行・悪化によって、消化不良や下痢、体重の減少などが見られることもあるのです。

慢性膵炎を放置することで、膵臓のはたらきが低下し、糖尿病を引き起こすリスクが高まってしまうことにも注意が必要となります。

(5)甲状腺機能亢進症

甲状腺ホルモンが過剰に放出されることによって、ブドウ糖の分解・吸収が促されることで尿糖の症状が見られることもあります。

甲状腺機能亢進症は、甲状腺のはたらきが通常よりも高められた状態のことをいいます。

甲状腺ホルモンには、体の中のさまざまな活動を活発にさせるはたらきがあり、心拍数の増加やタンパク質などの分解・吸収を促すはたらきもあります。

また、ブドウ糖の分解・吸収を促すほか、肝臓での糖新生というはたらきを活発化させるはたらきもあるのです。

糖新生とは、ほかの物質からブドウ糖を作り出すはたらきのことをいい、ブドウ糖が不足しているときにこれを補う目的のもとで行われます。

しかし、甲状腺機能亢進症になると、食事を通したブドウ糖の吸収と同時に糖新生が促進されてしまうため、必要以上のブドウ糖が血液中にあふれてしまい、血糖値の上昇と尿糖が生じてしまうのです。

そのため、甲状腺機能亢進症の場合にも尿検査の結果で異常が見られることがあります。

また、体の基礎代謝が活発化されることによって、体重の減少などが見られることもあり、糖尿病による急激な体重の減少と間違われることもあるため、注意が必要です。

甲状腺機能亢進症の症状や原因、治療のポイントなどについては以下の記事で詳しく解説しています。

なお、糖尿病と体重減少の関係やメカニズム、糖尿病の症状の変遷については以下の記事も合わせてご覧ください。

4.尿検査に異常が見つかった場合に受診すべき医療機関

尿検査を行い、その結果に異常が見つかった場合には、糖尿病をはじめ、何らかの不調や病気が関係している可能性があります。

そのため、健康診断などで尿検査の結果に異常が見られる場合には、適切な医療機関で精密検査を受けることがおすすめです。

具体的には、以下のような診療科を受診し、精密検査を受けるようにしましょう。

- 腎臓内科

- 内分泌科

- 糖尿病専門クリニック

なお、尿検査以外の項目でも異常が見られるか否かによって、受診すべき診療科には違いがあることにも注意が必要です。

以下では、どのような場合に受診すべきかについても合わせて解説します。

(1)腎臓内科

腎臓内科は、主に腎臓の病気や不調に関する検査・診断を行う診療科です。

尿検査の結果、蛋白尿や尿潜血などの項目に異常が見つかった場合には、腎臓内科を受診するようにしましょう。

特に腎不全や糸球体の病気である「ネフローゼ症候群」などの検査・治療を行う際には腎臓内科が専門の診療科です。

精密検査を受けることによって、腎臓の機能を正確に把握することができ、症状に合わせた効果的な治療を早期に受けることができます。

もっとも、尿検査だけでなく、血液検査の結果にも異常がある場合には、糖尿病による合併症によって腎機能に異常が生じている可能性もあります。

そのため、尿糖や尿タンパクの結果が陽性であり、血糖値も高いような場合には、まずは糖尿病の治療を行うことが不可欠です。

そのような場合には、腎臓内科と合わせて、後述する内分泌科や糖尿病専門クリニックを受診することがおすすめです。

(2)内分泌科

内分泌科は、ホルモンバランスに関する病気や不調を専門的に扱う診療科です。

尿糖などと合わせて、血糖値が高い状態にある場合には、糖尿病の可能性もあるため、内分泌科を受診し、精密検査を受けることがおすすめです。

また、血糖値が高いのは、甲状腺機能亢進症によって、ブドウ糖の吸収や糖新生が促進されていることに原因があるケースも見られます。

そのような場合にも、内分泌科を受診することによって、原因を特定することが可能です。

さらに、通常の健康診断では行われない項目についても詳細な検査を受けることができ、専門的な治療を早期に受けることもできます。

これによって、糖尿病の早期発見と症状の改善を図ることが可能です。

なお、後述する糖尿病専門クリニックでは、糖尿病の治療と合併症の予防について、専門的なサポートを受けることができます。

お近くに内分泌科がない場合には、糖尿病専門のクリニックを受診されることも検討しましょう。

(3)糖尿病専門クリニック

糖尿病専門クリニックは、糖尿病の治療と合併症の予防に特化した医療機関です。

特に糖尿病の可能性が強く疑われる場合には、糖尿病専門クリニックを受診して精密検査を受けることもおすすめです。

内分泌科を受診することで受けることができる血液検査や尿検査などについては、詳細な項目について検査を受けることもできます。

そのため、まずは内分泌科を受診した後に糖尿病であることが判明した場合には、合わせて受診することも検討してみましょう。

糖尿病を原因として尿糖や蛋白尿が生じている場合には、食事と運動を通じて血糖値を正常な範囲に保つことが重要です。

これによって、症状の改善や合併症の進行を食い止めることも期待できます。

もっとも、すでに症状が進行・悪化し、腎機能が大きく低下している場合には、血糖値を改善させても腎臓のはたらきが元には戻らないリスクもあります。

しかし、なるべく早期にこれらの医療機関を受診し、適切な治療を行うことで症状が悪化するのを防ぐことが可能です。

そのため、健康診断などで異常を指摘された場合には、自覚症状がなくとも一度専門の医療機関で精密検査を受けることをおすすめします。

糖尿病の診断の際に参照される血糖値の基準値や血糖値が上がりすぎないように注意すべきポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

本記事では、尿検査と糖尿病の関係や糖尿病で見られる尿の特徴などについて解説しました。

血糖値が高い状態が続くと、糖尿病を発症してしまい、血液や尿に異常が生じる場合があります。

そのため、健康診断などで血液検査と尿検査を受けた際には、その検査結果を定期的に把握しておくことが大切です。

糖尿病は目立った自覚症状が少なく、検査結果に異常が見つかった時点ですでに症状が進行・悪化していることも少なくありません。

ほかの臓器へ影響が及び、合併症を引き起こしている場合には、治療を行うことが難しくなっていることもあります。

そのため、異常に気づいた時点で本記事で解説したような医療機関を受診し、精密検査を受けるようにしましょう。