糖尿病とかゆみの関係は?皮膚に生じる主な症状や予防のポイントについて解説

「糖尿病になると肌のかゆみが出るのは本当なのか」

「かゆみが起こる原因は?」

「皮膚に現れる症状や病気にはどんなものがあるのか知りたい」

糖尿病の症状について、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。

血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が続くことで、徐々に症状が進行・悪化していく2型糖尿病では、皮膚の乾燥によるかゆみなどが生じることがあります。

一見すると関連がないように思える血糖値の上昇と皮膚の乾燥には、深い関係性があるのです。

また、皮膚の乾燥やかゆみを原因として、肌トラブルや皮膚の病気のリスクが高まってしまうことにも注意しなければなりません。

本記事では、糖尿病によってかゆみが生じる理由や糖尿病に合併しやすい皮膚の症状・病気などについて解説します。

1.糖尿病によってかゆみが生じる原因

糖尿病を発症すると、皮膚の乾燥によるかゆみが生じることがあります。

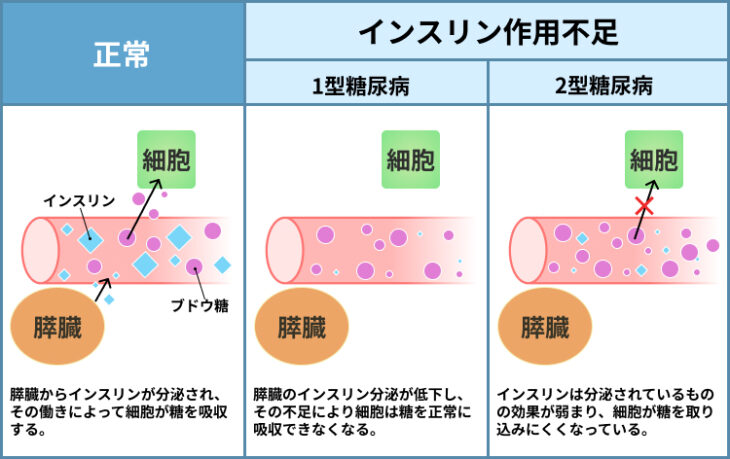

糖尿病は、膵臓から放出されるインスリンというホルモンのバランスが崩れることによって発症する病気です。

インスリンは、血液中のブドウ糖を体の中の細胞に取り込ませてエネルギーとして消費させるはたらきがあります。

このようなインスリンのはたらきによって、血糖値が下げられるのです。

しかし、インスリンの放出量が低下したり、細胞に対するインスリンのはたらきが弱められたりすることで、血糖値が下がらなくなってしまいます。

これによって、血糖値が高い状態が続くと、糖尿病を発症してしまうのです。

インスリンは、ブドウ糖だけでなく、脂質の分解・吸収にも関わるため、インスリンのバランスが崩れることで、全身のエネルギー消費に乱れが生じることになります。

その結果、体のさまざまな箇所で不調や異常が生じ、皮膚の乾燥やかゆみもそのような症状の1つとして知られています。

糖尿病による皮膚の乾燥やかゆみは、血糖値が高い状態が続くことに原因があるものの、大きく分けると以下のような要因が関わることで生じます。

- 血糖値の上昇による皮膚の乾燥

- 血糖値の上昇による脱水

- 血糖値の上昇による自律神経障害

- 血糖値の上昇による腎機能障害

なお、糖尿病は発症の初期段階では目立った自覚症状が現れないことがほとんどです。

特にインスリンのはたらきが弱められることに原因がある2型糖尿病では、血糖値の上昇も緩やかに進行し、徐々に症状が現れることが多いといえます。

血糖値が上昇し続けることで、以下のような症状が見られるようになります。

- 尿の回数・量が増える

- 口や喉が異常なほど渇く

- 倦怠感や疲れやすさ

- 体重が急激に減る

- 傷や怪我が治りにくい など

そのため、上記のような自覚症状が現れた時点で、すでに糖尿病を発症している可能性もあるのです。

なお、皮膚の乾燥は秋冬に起こりやすいですが、それ以外の季節にも理由の分からない肌荒れやかゆみが見られる場合には、糖尿病に原因があるケースも考えられます。

そのため、異変や不調を感じた場合には、皮膚科などの医療機関を受診するとともに、内分泌科などで血液検査などの精密検査を受けることがおすすめです。

なお、糖尿病の主な初期症状や症状が現れるメカニズムなどについては、以下の記事もご覧ください。

(1)血糖値の上昇による皮膚の乾燥

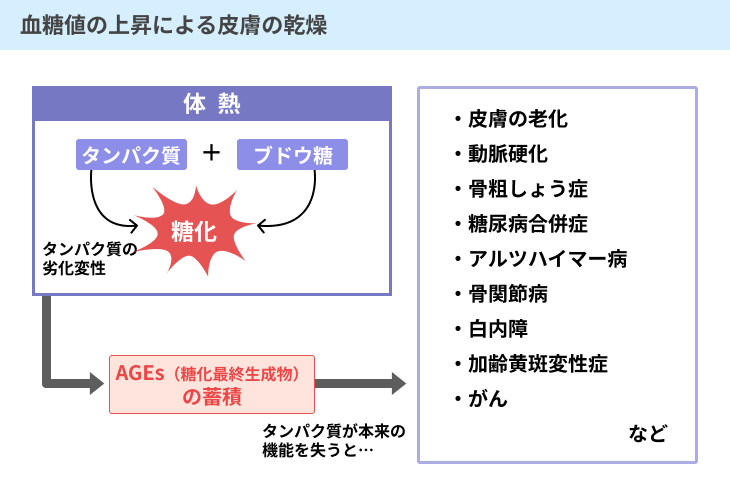

血糖値が上昇すると、血液中の余分なブドウ糖が体の中のタンパク質と結びつく「メイラード反応」と呼ばれる現象が起こります。

ブドウ糖とタンパク質が結合すると、AGEs(糖化最終生成物)という物質が作り出され、これによって皮膚の成分であるコラーゲンが減少してしまうことで皮膚が乾燥してしまうのです。

また、血糖値が高い状態が続くことで血液がドロドロとなり、血液の流れが悪くなります。

これによって、皮膚の細胞に十分な酸素や栄養素が運ばれなくなることで皮膚の乾燥やかゆみが引き起こされることにも注意が必要です。

なお、AGEsは皮膚のハリを低下させ、シミなどの原因になることも指摘されています。

AGEsが過剰に作り出され、それが体の中の細胞に蓄積していくことで、老化をはじめとするさまざまな不調を引き起こすという研究もあるのです。

このような現象は「糖化」とも呼ばれており、血糖値の上昇とかゆみの間には、糖化と呼ばれる現象が関係していることを押さえておきましょう。

(2)血糖値の上昇による脱水

血糖値が高い状態が続くことによって、脱水症状が引き起こされることも皮膚の乾燥やかゆみの原因の1つです。

血液中にブドウ糖があふれてしまうと、血液はドロドロの状態になってしまいます。

そうすると、体は血液の濃度をもとに戻そうとし、血管の外の細胞から水分を取り入れて血液を薄めようとします。

これによって、体の細胞が脱水状態に陥り、皮膚の乾燥やかゆみなどが現れることになるのです。

なお、血液中にあふれた余分な水分は体の外に尿として排出されます。

そうすると、細胞の脱水とも相まって、口や喉に異常なほどの渇きが生じることがあります。

そのため、血糖値が上昇することによる尿の回数・量の増加と口や喉の渇きはセットで現れることが多いのが糖尿病の特徴ともいえます。

糖尿病を原因として尿に生じる異変や喉の渇き方の特徴については、以下の記事でも詳しく解説しています。

(3)血糖値の上昇による自律神経障害

糖尿病による高血糖の状態が長く続くことで、次第に血管が傷つけられたり詰まりやすくなったりします。

特に体の末端やさまざまな臓器に張り巡らされている細い血管(毛細血管)から傷つきやすく、体の細胞に酸素や栄養素を運ぶことができなくなるのです。

これによって引き起こされるのが糖尿病の三大合併症と呼ばれるものであり、以下のものがあります。

このうち、糖尿病性神経症の症状が進行・悪化することでかゆみの症状が見られるケースがあるのです。

これは、血管が傷ついたり詰まったりすることで、神経細胞が傷つくことに理由があります。

特に手足の末端の神経細胞から傷つきやすく、糖尿病を発症した比較的初期の段階から進行することが多いです。

主に手足の痺れや痛み、熱感などの感覚異常の症状が現れるものの、血糖値が高い状態を放置することで次第に自律神経まで傷つけられてしまいます。

自律神経は、呼吸や心臓の動きなど、私たちが無意識的に行っている活動に関わる神経です。

また、発汗量の調整にも関わるため、高血糖の状態が続くことで自律神経が傷つくと、汗の量が少なくなり、これによって皮膚の乾燥やかゆみが生じることがあります。

なお、糖尿病を発症すると水虫などの感染症に罹りやすくなることが知られており、水虫が原因でかゆみが見られるケースもあることに注意が必要です。

これは、高血糖の状態が免疫機能を低下させることに理由があります。

免疫機能とは、体の中に細菌やウイルスなどの異物が侵入した際にこれを排除するはたらきであるため、免疫力が低下することによって感染症に罹りやすくなるのです。

特に糖尿病の患者はそうでない人と比較すると、水虫に感染するリスクが2倍ほど高まることが報告されています。

そのため、普段から足を清潔に保つことを心がける必要があります。

なお、糖尿病の三大合併症の主な症状やメカニズムなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。

また、皮膚の乾燥やかゆみ以外に現れる糖尿病性神経症の症状については、以下の記事も参考になります。

(4)血糖値の上昇による腎機能障害

先ほども述べたように、糖尿病に生じやすい合併症は3つあり、このうち糖尿病性腎症が進行・悪化することで、皮膚の乾燥やかゆみが生じることもあります。

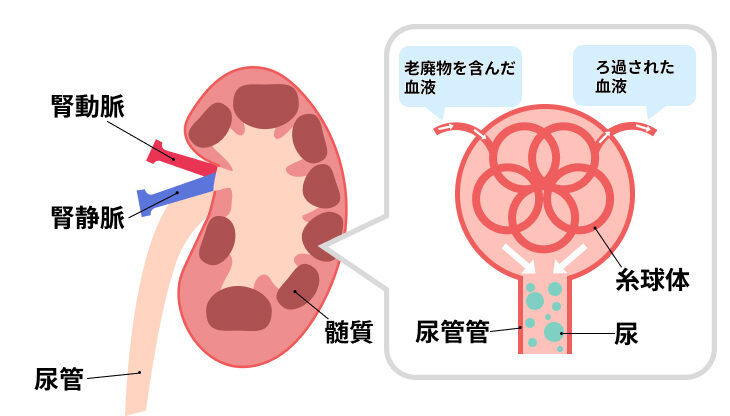

腎臓は、体の中の不要な物質(老廃物)を体の外に排出し、反対に必要な物質(ブドウ糖やタンパク質)が排出されないように再吸収する役割を担っています。

その役割を果たすのが、腎臓の中にある糸球体と呼ばれる器官であり、主に尿を作り出し、排出するはたらきを持っているのです。

糸球体は毛細血管が複雑に絡まった器官であるため、高血糖の状態が続くことで、糸球体を形作る毛細血管が傷つけられてしまい、はたらきが低下してしまいます。

これによって、体に必要なブドウ糖やタンパク質が再吸収されずに尿の中に漏れだしたり(尿糖、蛋白尿)、老廃物がうまく排出されずに体の中に溜まってしまったりするのです。

体の中に老廃物が溜まることで、むくみや炎症が生じるほか、かゆみを感じる器官が刺激されることでかゆみが見られることがあります。

また、腎臓のはたらきが低下することによって皮膚が乾燥しやすくなり、そのことがかゆみを引き起こしている場合もあるのです。

なお、腎臓のはたらきが低下していても、初期段階では症状が現れないことがほとんどです。

そのため、皮膚の乾燥やかゆみ、むくみなどの自覚症状が現れている場合には、腎臓の機能がかなり低下してる可能性もあります。

腎臓の機能が完全に失われてしまうと、これを元に戻すことは困難とされており、人工透析や腎移植などによる治療を余儀なくされるケースも少なくありません。

そのため、かゆみだけでなく、むくみも生じている場合には注意が必要です。

なお、糖尿病性腎症には、症状の進行度合いによって現れる症状に違いが見られます。

糖尿病性腎症の概要やメカニズム、進行度合い(ステージ)に応じた症状や治療法のポイントについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

2.糖尿病によって皮膚に生じやすい主な症状・病気

糖尿病では、血糖値が高い状態が長く続くことで、血流が悪くなったり皮膚が乾燥しやすくなったりします。

これによって、かゆみが引き起こされるほか、さまざまな症状や病気を引き起こすリスクが高まることにも注意が必要です。

特に糖尿病に合併しやすい皮膚の症状や病気には、以下のようなものがあります。

- 糖尿病性水疱症

- リポイド類壊死症

- 糖尿病性黄色腫

- 成年性浮腫性硬化症

- 糖尿病性皮膚潰瘍

それぞれの症状などについて、ご説明します。

(1)糖尿病性水疱症

糖尿病性水疱症は、カビの一種である真菌が感染することによって生じる皮膚の病気です。

主に手や足に生じやすく、真菌が感染した箇所に水ぶくれができます。

なお、通常は痛みがないため、発見が遅れることによって水ぶくれが生じている皮膚が傷ついたり破れたりするリスクが高まります。

特に糖尿病性神経症が進行・悪化すると痛みを感じにくくなるため、水ぶくれが破れても気づくことができず、傷口が化膿することで患部が壊死することもあるのです。

そのため、普段から足の指先や足裏を確認する「フットケア」を怠らないようにしましょう。

具体的には、普段から足の裏や指の間に傷や水ぶくれができていないかをこまめにチェックする習慣を身につけることで、早期発見や症状の悪化防止につながります。

(2)リポイド類壊死症

リポイド類壊死症は、皮膚に脂肪分の沈着やコラーゲンの変性が起こる病気です。

主に足の脛やふくらはぎに光沢があるピンクから黄色の腫れものができることに特徴があります。

また、糖尿病を発症している人の約60%程度に合併することが知られ、比較的初期の段階から症状が現れる傾向があります。

高血糖が続くことによって、特に毛細血管が傷つくことに原因があるという説があるものの、具体的な原因ははっきりとはしていません。

痛みを伴うことはないものの、糖尿病によるリポイド類壊死症では稀に太ももや腕にも腫れが広がるケースがあります。

なお、確立された治療法はありませんが、糖尿病を原因とするリポイド類壊死症は、血液の流れを改善することで症状が軽快することが多いです。

具体的には、プロスタグランジン製剤やビタミンE製剤などを用いて血流を改善する薬物療法がとられます。

下肢にうっ血によるむくみが生じている症例では、血流を促進するために適度な歩行などの運動を合わせて実施することもあります。

もっとも、血流の悪化につながる可能性があるため、長時間の起立の姿勢は控えるなどの対応も必要となることには注意が必要です。

(3)糖尿病性黄色腫

糖尿病性黄色腫は、血糖値のコントロールがうまくできない場合に発症することが多い皮膚の病気です。

特に20~30代に起こりやすく、糖尿病が重症化しているケースでも見られます。

主に肘や膝などの関節の部分やお尻に黄色や赤褐色の小さな結節(しこり)ができ、かゆみを伴う場合もあるのです。

これは、皮膚に脂肪成分が蓄えられることに原因があり、糖尿病のほか脂質異常症の場合にも見られることがあります。

なお、血糖値を調整するはたらきを持つインスリンは、脂質の分解・吸収にも関わるため、糖尿病になると脂質異常症を合併しやすいことも知られています。

そのため、糖尿病の場合には、脂質異常症と黄色腫の双方のリスクが高まることにも注意が必要となります。

なお、黄色腫は脂質異常の状態を解消することによって、数週間程度で軽快することがほとんどです。

具体的には、食習慣の改善と運動療法を合わせることによって、脂質異常の状態を是正することが治療の中心となります。

また、それに加えて、スタチンなどの内服薬を用いた薬物療法がとられることもあります。

(4)成年性浮腫性硬化症

成年性浮腫性硬化症は、糖尿病や感染症などによって、皮膚にむくみが生じて硬くなってしまう病気です。

主に顔や首、肩などに生じやすいです。

むくみは、淡紅色または蒼白色で光沢があり、指で押しても痕が残らないところに特徴があります。

顔にむくみが生じた場合には、眼球や喉の運動が妨げられ、うまくものが飲み込めなくなったり舌に痺れが現れたりすることがあるため、注意が必要です。

また、肩や首にむくみが現れた場合には、腕が上がらなくなったり首の可動が制限されたりすることもあります。

成年性浮腫性硬化症の原因ははっきりとはしていないものの、溶連菌の感染などによる炎症が先行して起こることが多いという指摘があります。

なお、糖尿病に成年性浮腫性硬化症が合併するのは、高血糖による免疫力の低下が影響している場合がある一方、感染症を伴わない症例(糖尿病性浮腫性硬化症)も確認されています。

そのため、成年性浮腫性硬化症を完全に予防することは難しいものの、原因となりうる感染症や糖尿病自体を予防することで、発症を防ぐことができる可能性があることを押さえておきましょう。

(5)糖尿病性皮膚潰瘍

糖尿病を放置することで症状が進行・悪化すると、皮膚に潰瘍が生じることがあります。

潰瘍とは、細胞や組織が傷つき、えぐれた状態のことをいい、糖尿病性皮膚潰瘍は主に足の指に生じることが多いです。

糖尿病に伴う高血糖の状態が続くと、皮膚の乾燥が進行し、これによって細菌が皮膚の表面に繁殖しやすくなります。

皮膚が乾燥すると表面がひび割れたり傷つきやすくなったりするため、そこから細菌が侵入しやすくなります。

また、免疫力の低下が進行することで、組織に細菌が増殖し、これによって潰瘍が生じることになるのです。

このような状態では、糖尿病性神経症の症状も進行していることが多く、傷や潰瘍が生じていても痛みを感じることができず、本人も気づかないうちに進行・悪化することが多いです。

早期に発見することができれば、細菌が繁殖している部分を切除する外科的処置を行うことで、大事には至らないこともあります。

しかし、放置することで細菌が繁殖した組織が黒く変色して壊疽を起こし、足の切断を余儀なくされることもあるため、注意が必要です。

3.糖尿病による皮膚の乾燥やかゆみを放置するリスク

糖尿病によって皮膚の乾燥やかゆみが生じるのは、血糖値の上昇を理由とする血管障害と自律神経障害などが複雑に関係することに原因があるといえます。

もっとも、乾燥やかゆみは特に冬などの空気が乾燥しやすい時期に起こりやすいものであるため、そのような時期に現れるかゆみには、必ずしも糖尿病が関わっているとは言い切れません。

しかし、それ以外の時期にも乾燥やかゆみが生じている場合や高血糖に原因があるような口や喉の渇きなどの症状も現れている場合には、糖尿病に原因がある可能性もあるのです。

糖尿病の症状を放置することで、乾燥やかゆみのほか、上記のような皮膚の症状や病気を引き起こすリスクが高まります。

また、皮膚の乾燥やかゆみ自体が以下のようなリスクのトリガーになる可能性もあるため、適切な対処が必要です。

- 怪我や傷を負いやすくなる

- 感染症に罹りやすくなる

- 壊疽によって手足の切断の可能性が高まる

順にご説明します。

(1)怪我や傷を負いやすくなる

皮膚が乾燥することで、かゆみを引き起こすほか、皮膚の表面の潤いがなくなることで怪我や傷を負いやすくなります。

特に秋や冬は乾燥しやすいため、引っかき傷などの小さな傷に注意が必要です。

また、かゆみが生じていると、その部分を掻くことで傷ができることもあるため、保湿クリームを塗って潤いを補うなどの対応を行うことも大切といえます。

なお、皮膚が乾燥して潤いを失うと、皮膚の表面に生息する黄色ブドウ球菌という細菌の活動が活発になります。

これによって、皮膚に炎症が起こりやすくなり、かゆみのほかにも湿疹などを引き起こすこともあるのです。

また、皮膚が乾燥することで水分が失われ、皮膚のバリア機能が十分にはたらかなくなり、細菌やウイルスが侵入しやすい状態となってしまうため、注意が必要です。

(2)感染症に罹りやすくなる

すでに述べたように、血糖値が高い状態が続くと、免疫力が低下してしまいます。

そのため、皮膚の乾燥やかゆみによって怪我や傷を負うと、そこから細菌が感染するリスクが高まるのです。

特に高血糖の状態が続くことで、神経細胞が傷つき、痛みを感じにくくなってしまうことがあります。

そうすると、怪我や傷を負っていることに気づくことができずに放置してしまうことがあるのです。

これによって、感染の拡大や重症化のリスクが高まってしまうため、日頃から手足の傷などを確認する習慣を身につけることで、早期発見につながることもあります。

このように、血糖値が高い状態が続くことで免疫力の低下が起こり、そこに糖尿病性神経症の症状が加わることで感染症のリスクが増大してしまうことに注意が必要です。

(3)壊疽によって手足の切断の可能性が高まる

免疫機能が低下すると、細菌やウイルスに感染しやすくなるだけでなく、体の中に異物が侵入した場合にこれを排除する機能も弱められてしまいます。

そうすると、一度細菌やウイルスが感染してしまうと、症状が進行・悪化しやすいことに注意が必要です。

特に足の裏や指の間は怪我や傷が生じやすく、そこから感染症が広がることで、細胞が壊死するリスクが高まります。

これによって、壊疽を起こした部分の切断を余儀なくされることも少なくありません。

そのため、怪我や傷の有無については日常的にチェックをする習慣を身につけることが壊疽を予防するためには何よりも大切といえるでしょう。

なお、糖尿病で壊疽を引き起こすリスクがある足の怪我や傷(足病変)とフットケアのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

4.糖尿病によるかゆみの予防法

糖尿病を発症すると、かゆみをはじめとする皮膚トラブルが生じる可能性が高まります。

また、かゆみや皮膚の乾燥を放置することで、さまざまな皮膚の症状や病気を引き起こし、壊疽などの重篤な症状に陥るリスクが高まるため、注意が必要です。

そのため、普段から肌のケアを怠らないようにすることが重要といえます。

糖尿病による皮膚のトラブルの予防法としては、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 肌の保湿などのケアを心がける

- 十分な水分補給を行う

- 血糖値を安定させる

順に見ていきましょう。

(1)肌の保湿などのケアを心がける

糖尿病によるかゆみは、すでに述べたような要因によって皮膚が乾燥してしまうことが直接の原因です。

そのため、かゆみを抑えるためには、保湿クリームなどを使って肌の潤いを保つことが大切といえます。

肌の潤いを保つことで、皮膚のバリア機能を回復させて、乾燥による水分の蒸発を防ぐことはもちろん、細菌やウイルスの侵入を防ぐことにも効果的です。

特に糖尿病を原因とするかゆみは、血糖値の上昇によって血液の流れが悪くなる箇所に現れやすいとされています。

具体的には、以下のような部位に現れることが多いです。

- 足の脛

- 手指や腕

- お腹や背中 など

このような部分は血流が悪くなりやすいだけでなく、摩擦や外気などで水分が失われやすいため、かゆみが生じやすいです。

なお、糖尿病性腎症が進行・悪化することによって引き起こされる皮膚の乾燥やかゆみについては、特定の部位で生じることもあれば、全身に現れることもあります。

そのため、かゆみの現れ方などにも注意を払うことが大切です。

また、肌の保湿を行うとともに、怪我や傷などが生じていないかも合わせてチェックすることで壊疽などの重篤な症状を予防することにも効果的といえます。

(2)十分な水分補給を行う

かゆみの原因は、脱水による皮膚の乾燥にあるケースもあります。

そのような場合には、乾燥やかゆみが生じている部位の保湿を行うだけでなく、十分な水分補給を行うことも大切です。

体の中から不足している水分を補うことで、皮膚の細胞に水分をいきわたらせて乾燥やかゆみを改善する効果も期待できます。

もっとも、肌の保湿や水分補給は対処療法であり、血糖値が高いままであれば、根本的な解決にはならないことが多いです。

そのため、乾燥やかゆみの症状を抑えるためには、血糖値のコントロールを行うことが最も重要といえます。

血糖値を安定させることで、乾燥やかゆみを抑えることができるだけでなく、糖尿病の進行や悪化を防ぐことにもつながります。

(3)血糖値を安定させる

血糖値を正常な範囲に保つことで、皮膚の乾燥やかゆみをはじめとする糖尿病の症状を改善させる効果が期待できます。

これは、糖尿病の症状が高血糖の状態が続くことで現れることに理由があります。

そのため、血糖値のコントロールが糖尿病の予防と治療の基本であるということができます。

また、血糖値を安定させることで、体はブドウ糖をはじめとする栄養素の吸収・消費のサイクルを適切に行うことが可能です。

これによって、細胞がエネルギーを消費して、古い細胞が新しい細胞に組み変わる代謝と呼ばれる活動が促されることになります。

そうすると、皮膚の細胞の代謝も促されることになり、バリア機能が回復するとともに皮膚が持つ保湿機能を回復することにもつながります。

そのため、皮膚の乾燥やかゆみの症状を和らげることにつながるのです。

なお、血糖値のコントロールに取り組むことですぐに効果が期待できるわけではありません。

皮膚の状態を回復させるためには一定の時間が必要となるため、継続的に血糖値を安定させることが最も重要といえます。

具体的には、食習慣と運動習慣を改善させることで、血糖値のコントロールを目指します。

糖尿病における食事と運動の重要性と血糖値に与える影響などについては、以下の記事も参考になります。

まとめ

本記事では、糖尿病によってかゆみが引き起こされるメカニズムや注意すべき皮膚の症状・病気などについて解説しました。

血糖値が高い状態が続くことで、脱水や血流の悪化などが起こり、これらが複雑に関わることで皮膚の乾燥やかゆみを引き起こすことがあります。

糖尿病によって皮膚トラブルが引き起こされることは、一般的にはあまり知られていませんが、放置することで皮膚の病気や壊疽などの重篤な症状を引き起こすリスクが高まります。

そのため、原因の分からない皮膚の乾燥やかゆみのほか、本記事で解説したような症状や異変が見られる場合には、糖尿病を発症している可能性があるため、注意が必要です。

血糖値が高いことを指摘されたことがある場合などには、一度内分泌科や糖尿病専門クリニックなどの専門の医療機関で精密検査を受けることがおすすめです。