糖尿病とねむけの関係は?血糖値が影響する理由やねむけを引き起こすほかの病気も解説

「最近、日中に眠気を感じることが多い」

「糖尿病によって眠気が引き起こされるのは本当なのか」

「放置してしまうリスクや予防のポイントについて知りたい」

眠気が強く現れている方の中には、糖尿病との関係について、このような不安や疑問をお持ちの方もいると思います。

不眠の状態が続くことや疲労がたまることによって、眠気や疲れやすさを感じることは誰にでもあることです。

しかし、そのような原因がないにも関わらず、日中や日頃から常に眠気やだるさを感じている場合には、糖尿病に原因がある場合も考えられます。

糖尿病は、体の中のブドウ糖をうまくエネルギー源として消費できなくなる病気です。

食事などを通じて体の中に取り入れられたブドウ糖は、血液の中に吸収され、これによって一時的に血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が上昇します。

通常では、血糖値が上昇すると膵臓からインスリンというホルモンが放出され、細胞へはたらきかけ、血液中のブドウ糖を細胞に吸収・消費させます。

これによって、血糖値が下がり、一定の水準に保たれるのです。

しかし、インスリンの量が減ったり、細胞へのはたらきが弱められたりすることで、ブドウ糖がうまく消費されず、血液中にあふれてしまうと、血糖値が高い状態が続いてしまいます。

そうすると、体の中ではエネルギー不足に陥り、眠気や疲れやすさ、だるさなどの症状が現れてしまうのです。

このように、糖尿病による血糖値の上昇が日中の強い眠気を引き起こすことがある点に注意が必要です。

もっとも、血糖値は低ければよいというわけではなく、正常な範囲を超えて低くなることで眠気を引き起こすこともあります。

その意味では、血糖値の変動が眠気や疲れやすさに影響を与えているということができるでしょう。

本記事では、血糖値の乱れが眠気を引き起こすメカニズムについて解説します。

なお、日常的に眠気や疲れが現れている場合には、糖尿病以外の病気の疑いも考えられます。

本記事では、糖尿病以外に眠気が症状として現れる病気についても合わせて解説します。

ご自身の体に現れている症状などと照らし合わせ、眠気の原因を特定したり、適切な医療機関を受診したりするための参考となれば幸いです。

1.血糖値が眠気に影響を与える要因

糖尿病になると、眠気や倦怠感などを感じることがあります。

これは、血糖値に乱れが見られることに理由があります。

具体的には、以下のような血糖値の乱れが原因となっていることが考えられます。

- 血糖値の上昇

- 血糖値の低下

- 血糖値の急激な変動(血糖値スパイク)

なお、このような血糖値の変動は、糖尿病とは関係なく生じることもあるため、眠気が生じていることが直ちに糖尿病の可能性を意味するわけではないことに留意しましょう。

もっとも、日常的に眠気や疲れやすさが現れているような場合には、血糖値の乱れが関わっている疑いもあります。

特に眠気のほかにも以下のような症状が見られる場合には、糖尿病を発症している疑いがあるため、注意が必要です。

- 尿の量・回数が多い(頻尿・多尿)

- 異常なほど口や喉が渇く、大量の水分をとる(口渇・多飲)

- 体重が急激に減る

- 傷や怪我が治りにくい など

そのため、上記のような症状が見られる場合には、内分泌科や糖尿病専門クリニックなどを受診し、精密検査を受けることがおすすめです。

なお、糖尿病で見られる症状の内容やメカニズムについては、以下の記事も参考になります。

(1)血糖値の上昇

血糖値が正常な範囲を超えて上昇すると、眠気が現れることがあります。

食事や運動などの活動を通じて、血糖値は1日の中で変動することがあるものの、その変動幅は70~130㎎/dLにとどまることが一般的です。

特に食事によってブドウ糖が体の中に取り込まれると、食後の血糖値が上昇しやすくなるため、健康な人であっても食後に眠気が現れることがあります。

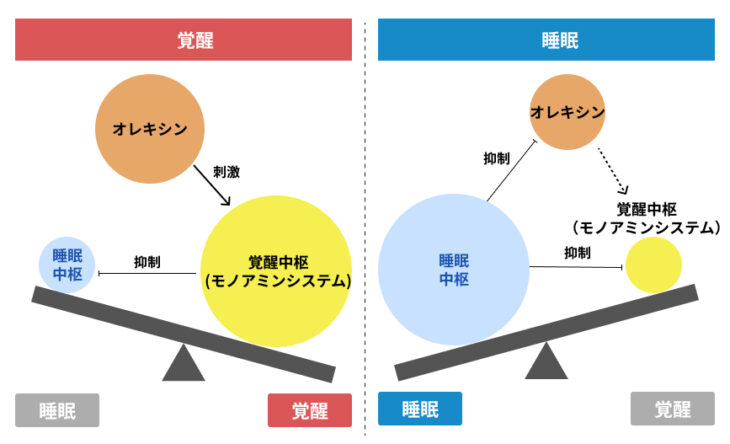

これは、血糖値が高くなると、オレキシンという物質の放出が抑えられることに理由があります。

オレキシンは覚醒と睡眠のリズムを調整するはたらきがあるため、その放出が抑えられることで眠気が現れやすくなるのです。

通常であれば、血糖値が上昇するとインスリンが放出され、血糖値は徐々に下がっていくため、食後に見られる眠気は概ね2時間程度で薄れていくことがほとんどです。

もっとも、糖尿病ではインスリンの量が不足していたり、はたらきが弱められたりしているため、血糖値をうまく下げることができず、オレキシンの放出が抑えられた状態のままとなります。

これによって、糖尿病の場合には、健康な人と比較すると眠気が長く続いたり、強い眠気が現れたりすることがあるのです。

また、血糖値が高い状態が続くと、血液がドロドロになり、血液の流れが悪くなってしまいます。

そうすると、酸素や栄養素を体の細胞に運ぶことができなくなってしまい、主に脳の細胞がエネルギー不足に陥ることで眠気やだるさなどが現れることもあるのです。

そのため、食後に強い眠気が現れる場合や眠気が続く時間が長い場合には、インスリンの放出量やはたらきが低下している可能性も考えられます。

(2)血糖値の低下

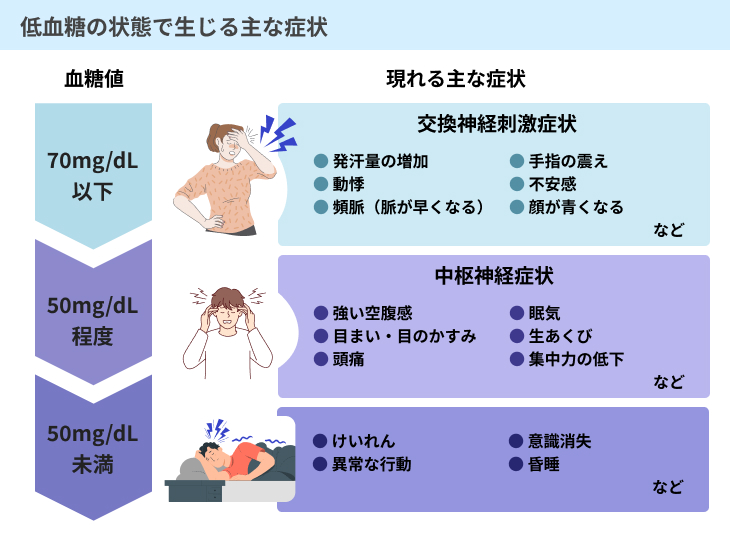

血糖値が正常な範囲を超えて下がりすぎた場合にも、強い眠気が引き起こされることがあるため、注意が必要です。

ブドウ糖は私たちが活動するために必要不可欠な栄養素の1つであり、不足してしまうことによって、エネルギー不足に陥ってしまいます。

健康な人でも、欠食の習慣があったり、前の食事の時間から長い時間が経過していたりする場合には、低血糖に陥りやすく、これによって眠気が生じやすいといえます。

また、血糖値が下がりすぎてしまうと、眠気のほかに手指の震えや動悸、強い空腹感なども現れ、重篤な場合には昏睡などの意識障害に陥るリスクもあるのです。

そうすると、生命に関わることもあるため、血糖値が低下しすぎないように注意する必要があります。

このように、血糖値が正常な範囲を上回る場合であっても下回る場合であっても、眠気を引き起こしてしまうことに注意が必要です。

なお、すでに糖尿病を発症している場合には、低血糖を引き起こしやすいことが知られています。

特に高齢者の糖尿病患者では、低血糖を引き起こしていることに気づきにくく、自覚症状がないまま突然意識を失ってしまう「重症低血糖」を引き起こしやすいという報告があります。

糖尿病の治療中に低血糖を引き起こす主な原因や対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

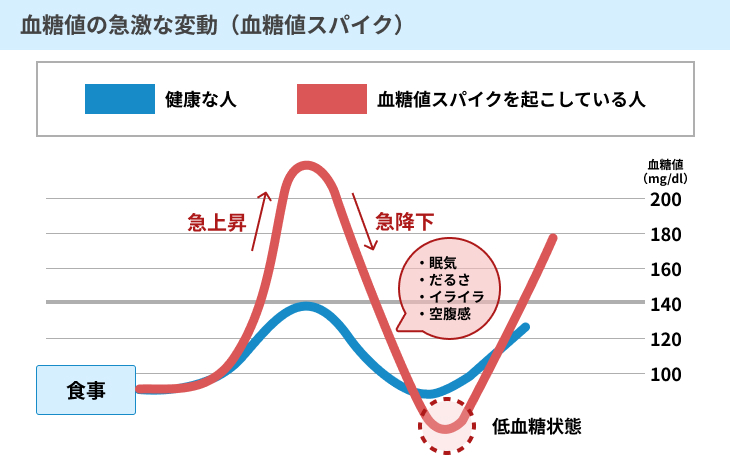

(3)血糖値の急激な変動(血糖値スパイク)

強い眠気やだるさは、血糖値が急激に上昇した後に血糖値が急激に低下する現象(血糖値スパイク)によっても引き起こされます。

この現象は、特に食後に起こりやすいことが知られています。

血糖値スパイクは、インスリンの放出のタイミングがズレてしまうことで生じる現象です。

インスリンは、食後にだけ放出されるわけではなく、普段から一定の量が放出され続けています。

食事のタイミングに関わらず放出されているものを「基礎分泌」、食後に放出されるものを「追加分泌」といい、血糖値スパイクは追加分泌が遅れることによって引き起こされるのです。

食後に血糖値が急激に上昇した後にインスリンが遅れて過剰に放出されることで、今度は血糖値が急激に低下し、低血糖を起こすことで眠気やだるさ、強い空腹感などが現れます。

なお、血糖値スパイクが生じていたとしても、インスリンの基礎分泌には問題がないことが多く、空腹時血糖値には異常が見られないことがほとんどといえます。

また、インスリンが過剰に放出されることによる低血糖の状態も、時間が経過することで収まることが多く、本人も自覚していないケースが見られます。

そのため、空腹時血糖値のみが検査項目となっている通常の健康診断では、血糖値スパイクが生じていたとしても、見逃されてしまうことが多いことに注意が必要です。

血糖値スパイクの状態に陥っていることが直ちに糖尿病と結びつくわけではありませんが、血糖値スパイクを放置することで、血管が傷つき、将来的に糖尿病を発症するリスクを高めることに注意しましょう。

特に食後に強い眠気やだるさを感じる場合には、すでに血糖値スパイクに陥っている可能性があるため、なるべく早期に内分泌科などで血液検査を受けることが望ましいといえます。

2.眠気を引き起こす主な病気

血糖値の上昇や低下などの変動によって、糖尿病を発症すると眠気や疲れやすさなどの症状が見られることがあります。

もっとも、眠気は血糖値とは関係なく生じることもあることに注意が必要です。

血糖値が関係せずに眠気が症状として現れる病気には、以下のようなものが挙げられます。

- 睡眠時無呼吸症候群

- 過眠症(ナルコレプシー)

- うつ病

- 橋本病(甲状腺機能低下症)

- 肝不全

それぞれのメカニズムや症状についても見ていきましょう。

(1)睡眠時無呼吸症候群

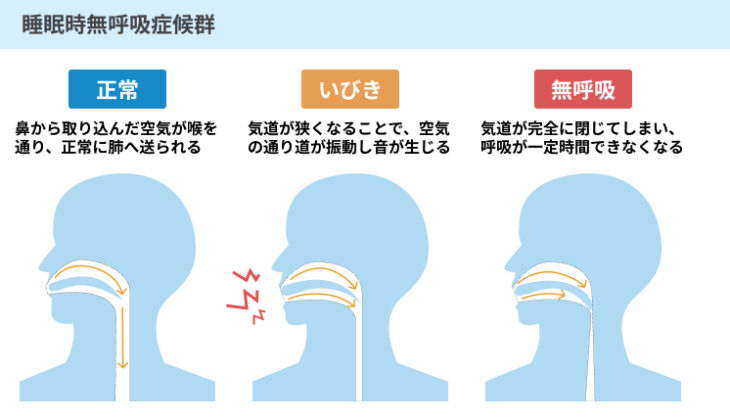

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり呼吸が浅くなってしまったりする病気です。

具体的には、呼吸が10秒以上にわたって停止する状態を無呼吸といい、1時間に5回以上無呼吸や呼吸が浅くなる症状が見られます。

喉の緊張が緩んだり、舌の付け根(舌根)が落ち込んだりすることで、気道が塞がれてしまい、呼吸のしにくさや無呼吸が引き起こされ、いびきを伴うことが多いです。

これによって熟睡ができなくなり、日中に強い眠気や疲労感などの症状が現れることに特徴があります。

肥満によって首回りに脂肪が蓄えられることで発症するほか、顎の骨の形や喉の奥の形が小さい場合にも引き起こされることがあります。

症状を放置することで、睡眠中の低酸素状態や日中の強い眠気などのストレスによって、高血圧や心筋梗塞、脳卒中などの発症リスクが高まるため、注意が必要です。

また、睡眠時無呼吸症候群では、糖尿病を合併するケースも見られます。

これは、睡眠不足などによるストレスによって、インスリンのはたらきが弱められてしまい、血糖値が上昇した状態が続くことに理由があるとされています。

そのため、睡眠中のいびきや日中の強い眠気などが見られる場合には、睡眠時無呼吸症候群の可能性があり、放置することで糖尿病の発症リスクが高まってしまうことに注意しましょう。

そのようなリスクを回避するためにも、なるべく早期に呼吸器内科などの医療機関を受診して治療を行うことが大切です。

(2)過眠症(ナルコレプシー)

過眠症は、ナルコレプシーとも呼ばれる睡眠障害の1つです。

特に思春期(中学から高校)で発症することが多いとされています。

主に日中に強い眠気が突発的に生じ、居眠りや入眠時の幻覚症状などの症状が見られます。

また、怒ったり笑ったりしたときの感情の変化によって、体の一部に脱力感が現れることもあります。

過眠症を引き起こす具体的なメカニズムは解明されていないものの、オレキシンの量やはたらきが低下することによって、眠気が生じると考えられています。

また、日中に強い眠気が現れることで居眠りをするため、夜間は反対に熟睡することができず、眠りが浅くなることもあるのです。

病気の根本的な原因やメカニズムには解明されていない部分があるため、現れている症状に応じた対症療法がとられることが一般的です。

具体的には、強い眠気が現れる場合には、覚醒を促す薬を用いることで、中枢神経を刺激して眠気や居眠りの症状が現れないようにします。

なお、過眠症は、本人の自覚症状のほか、睡眠検査によって診断が行われます。

そのため、日中の強い眠気のほかにも脱力発作などが見られる場合には、神経内科などの専門の医療機関を受診し、精密検査を受けるようにしましょう。

(3)うつ病

うつ病は、気分が強く落ち込むことによって心身に不調が生じる病気です。

発症のメカニズムは完全には解明されていませんが、日常生活などで強いストレスが加わることが影響しているという指摘があります。

ストレスなどを原因としてホルモンバランスが崩れることで、抑うつ状態や思考力の低下などが見られ、寝つきが悪くなったり何度も途中で目覚めたりすることで、日中に眠気や疲労感が慢性的に現れることもあります。

また、動悸や息切れ、食欲の低下または増加なども見られ、全身に影響が及ぶことも特徴です。

うつ病の場合に生じる強い眠気は、セロトニンと呼ばれる脳内ホルモンの量が不足することに理由があるとされています。

セロトニンは精神を安定させるだけでなく、睡眠にも関わるホルモンであり、セロトニンが不足することで睡眠の質が低下してしまい、そのことが日中の眠気を引き起こしているのです。

なお、うつ病を発症すると、睡眠不足などから生活サイクルが乱れ、血糖値に悪影響を与える場合があります。

これによって糖尿病を発症することがあるため、注意が必要です。

また、うつ病の要因とされるストレス自体が血糖値の上昇を引き起こし、糖尿病の発症リスクを高めることが知られています。

ストレスが糖尿病の発症に関わる理由やうつ病と糖尿病の関係については、以下の記事も合わせてご参照ください。

(4)橋本病(甲状腺機能低下症)

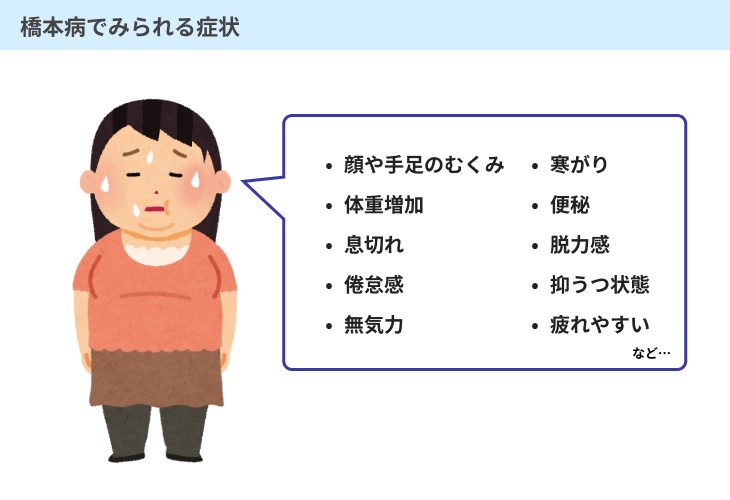

橋本病は、甲状腺と呼ばれる器官のはたらきが低下してしまう病気です。

甲状腺は、喉仏の下あたりにある器官です。

甲状腺で作られる甲状腺ホルモンは、タンパク質や脂質の分解・消費に関わったり、心臓や血管のはたらきを促したりして、体の基礎代謝を活発にするはたらきを担っています。

しかし、甲状腺のはたらきが低下すると、甲状腺ホルモンの量が減ってしまい、体の基礎代謝が低下してしまうことによって眠気や疲れやすさなどの症状が見られます。

このほか、内臓や自律神経の活動が停滞することで、食欲の減少や便秘、肌が乾燥しやすくなるなどの症状が現れることもあるのです。

このように、橋本病では、眠気や疲労感のほかにも全身に症状が現れる点に特徴があります。

そのため、眠気以外にも上記のような症状が見られる場合には、内分泌科などを受診し、治療を行うことが重要です。

橋本病のメカニズムや甲状腺のはたらきが低下してしまう主な原因、治療の注意点などについては、以下の記事が参考になります。

(5)肝不全

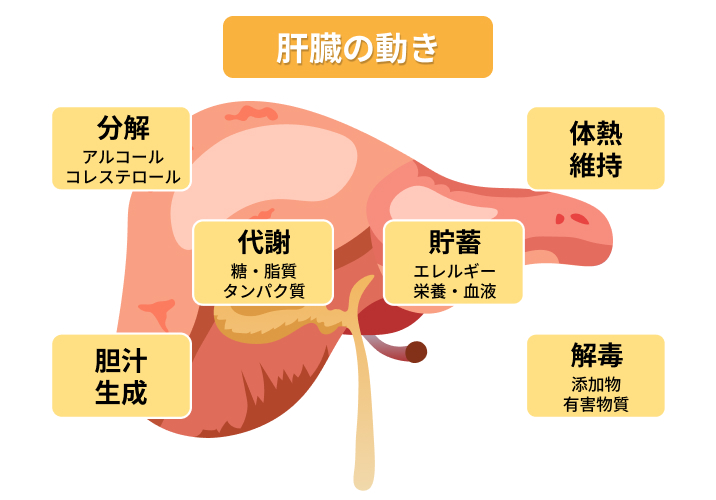

肝不全は、肝臓のはたらきが低下してしまった状態をいいます。

肝臓には、ブドウ糖やタンパク質、脂質などの栄養素を分解するはたらきがあるほか、余分なブドウ糖をグリコーゲンとして蓄えるはたらきも担っています。

また、アルコールなどの体にとって有害な物質を無害な物質に変え、有害な物質を体の外に排出するために必要な胆汁と呼ばれる物質を作るはたらきもあるのです。

しかし、肝臓のはたらきが低下してしまうと、上記のようなはたらきがうまく機能しなくなり、エネルギーの吸収・消費や有害物質の排出がうまくできなくなります。

そうすると、エネルギー不足や有害物質の蓄積などによって、脳のはたらきが低下してしまい、疲れやすさや日中の強い眠気、集中力の低下などが生じるのです。

このほか、血液中の水分量を調整するアルブミンというタンパク質がうまく作られなくなることによって体の水分バランスが崩れ、むくみや腹水(お腹の中に水が溜まって膨らむこと)が起こることもあります。

肝不全は、過度なアルコールの摂取のほか、過食などによって肝臓の細胞が傷つけられることで発症します。

生活習慣の乱れによって引き起こされることが多く、糖尿病と合併しやすいことも知られているため、注意が必要です。

3.血糖値の変動による眠気を放置するリスク

上記のように、日中に眠気やだるさなどが現れるのは、糖尿病による血糖値の変動やほかの病気が関わっている可能性があります。

もっとも、血糖値の急激な変動(血糖値スパイク)は、糖尿病とは関係なく見られることがあります。

血糖値スパイクによって食後などに起こる強い眠気を放置することで、以下のようなリスクが増大するため、注意が必要です。

- 糖尿病

- 動脈硬化

- 脳卒中

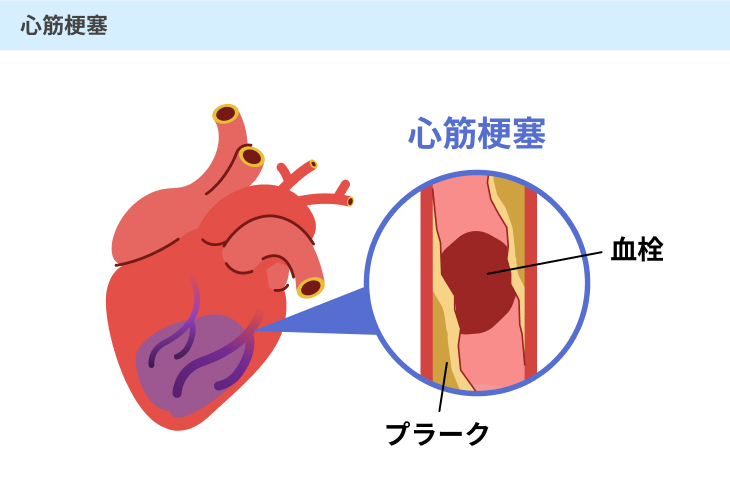

- 心筋梗塞

順にご説明します。

(1)糖尿病

先ほども述べたように、血糖値スパイクは食後のインスリン放出のタイミングが遅れることによって生じます。

インスリンの放出が遅れてしまうのは、膵臓のはたらきが低下していることに原因があると考えられています。

そのため、日中の強い眠気やだるさといった症状がすでに長く続いている場合には、膵臓のはたらきが徐々に低下している可能性があるのです。

この状態を放置することで、膵臓のはたらきが失われていき、インスリンが十分に放出されなくなることで糖尿病を発症するリスクが高まります。

特に炭水化物に偏った食事や早食いの習慣がある場合には血糖値が上昇しやすく、血糖値スパイクが起こりやすいとされています。

また、加齢によって膵臓のはたらきが低下することで、インスリンの放出量が徐々に減っていくことも関係しているという指摘もあります。

糖尿病を発症してしまうと、血糖値が高い状態が続くことで血管や神経が傷ついてしまい、さまざまな組織や臓器に悪影響が生じるリスクが高まることに注意が必要です。

なお、糖尿病に合併しやすい病気やそのリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

(2)動脈硬化

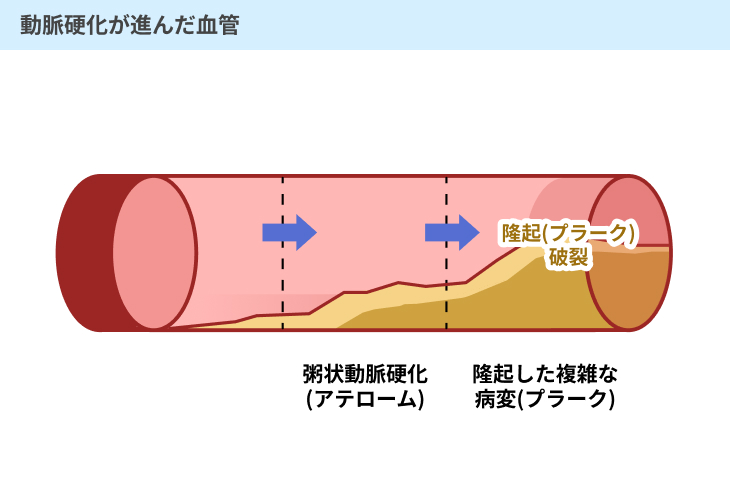

動脈硬化は、血管のしなやかさが失われて硬くなってしまった状態をいいます。

血糖値が急激に上昇した後に急激に低下する血糖値スパイクの状態を放置することで、次第に血管の内部が傷つけられてしまいます。

血管の内部が傷つくと、そこに血液中の成分(コレステロールなど)が溜まって沈着し、血管の壁が硬くなってしまうのです。

動脈硬化は自覚症状が現れることなく進行するため、本人も気づかないケースがほとんどといえます。

しかし、放置することで血管内部に沈着したコレステロールなどが大きくなり、血管を狭くしたり詰まらせたりすることで、血液の流れが悪くなります。

特に動脈硬化は大動脈のほか、心臓の筋肉に酸素や栄養素を送る冠動脈で生じやすいことが知られており、これらの血管が狭くなったり詰まったりすることで、生命に関わる病気を引き起こすリスクがあるのです。

そのため、血糖値スパイクによる眠気や疲れやすさが現れている場合には、放置することで糖尿病だけでなく動脈硬化のリスクも高めてしまうことを押さえておきましょう。

(3)脳卒中

脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで生じる病気です。

具体的には、血管が詰まることで生じるものを「脳梗塞」といい、血管が破れてしまうものを「脳出血」といいます。

これらは、脳の血管で動脈硬化が進行することで、生じることが多いです。

脳梗塞が生じると、脳の細胞に酸素や栄養素を運ぶことができなくなり、脳の細胞が栄養不足に陥り、やがて壊死してしまいます。

そうすると、壊死が生じた部分の脳のはたらきが失われてしまうことになるのです。

脳のどの部分で壊死が生じるかによって現れる症状に違いがあるものの、手足の痺れや感覚の消失、体の片側の麻痺やろれつが回らなくなるなどの運動や言語に関する障害が見られます。

これに対して、脳出血は、脳の血管が破れて出血が生じ、血の塊(血腫)が脳の細胞を圧迫して破壊してしまいます。

これによって、激しい頭痛や吐き気、体の片側や顔の筋肉に麻痺が生じてしまうことがあるのです。

いずれの場合でも、早期に適切な治療を行わなければ、体の麻痺や言語障害などが残ってしまうリスクが高まってしまいます。

また、動脈硬化だけではなく、高血圧も脳卒中の発症リスクを高めることが知られているため、健康診断などで血圧が高いことを指摘されたことがある人も注意が必要です。

(4)心筋梗塞

心筋梗塞は、心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養素を運ぶ冠動脈が詰まることによって生じる病気です。

これによって、心筋に酸素や栄養素を運ぶことができなくなり、心筋が壊死してしまうことで激しい胸の痛みや呼吸困難、冷や汗などが現れることがあります。

動脈硬化が冠動脈で生じることが直接の原因であることが多いものの、高血圧や糖尿病を原因として心筋梗塞を引き起こすこともあるため、注意が必要です。

早期に適切な治療を行うことで、およそ90%の人が助かるとされています。

しかし、重篤な場合には意識障害などが現れることもあり、放置することで心筋の壊死が広がり、心臓の機能が停止してしまいます。

そうすると、全身に血液を送り出すことができなくなり、全身の臓器が機能しなくなる多臓器不全を引き起こして死に至ることもあるのです。

このように、血糖値スパイクによる眠気を放置することは、これらの病気のリスクを高め、生活の質(QOL)にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

4.眠気を抑えて糖尿病を予防するためのポイント

上記のように、血糖値の変動を繰り返すことによって眠気を引き起こすほか、それが長期にわたって起こると糖尿病などの病気を発症するリスクが高まります。

糖尿病を発症してしまうと、血管や神経が傷つけられることによって、合併症やほかの病気を引き起こし、生命に関わる可能性もあります。

そのため、血糖値のコントロールを行うことで、日中や食後に強い眠気が生じることを防ぐことができるだけでなく、糖尿病の発症を予防するためにも効果的です。

なお、食習慣を中心とした生活習慣全体を見直すことで、食後の血糖値の急激な上昇を抑えることができます。

具体的には、以下の点を押さえておきましょう。

- 1日3食欠かさずに食事をとる

- 炭水化物のとりすぎに注意する

- 野菜などの食物繊維を含む食材から先に食べる

- 食べすぎに注意する

- 食後に適度な運動を心がける

それぞれについてご説明します。

(1)1日3食欠かさずに食事をとる

1日の食事のリズムを整えることは、血糖値を安定させるためにも大切です。

特に朝食を抜くと、1日の食事量が同じであっても、血糖値が上昇しやすいという研究もあります。

これは、欠食することによって、次の時間の食事量が増加することによって、血糖値が急激に上昇してしまうことに理由があると考えられています。

また、空腹の時間が長くなると、体の中では活動に必要なブドウ糖が不足した状態となります。

そうすると、血糖値が下がりすぎないように、体の中ではインスリンのはたらきを妨げるインスリン拮抗ホルモンと呼ばれる物質を放出します。

これによって、次の食事の際にインスリンがうまくはたらかず、血糖値が急激に上昇してしまうのです。

なお、朝食を8時30分以前にとる人は、そうでない人と比較すると、空腹時血糖値が低いということも報告されています。

このように、朝食をしっかりとることは、食後血糖値だけでなく、空腹時血糖値にもよい影響を与えることが示唆されています。

そのため、食事のリズムを規則正しく整えることで、全体的な血糖値の変動を抑えることにつながり、食後などに生じる眠気を改善させる効果が期待できるでしょう。

(2)炭水化物のとりすぎに注意する

炭水化物に含まれる糖質は、唾液に含まれるアミラーゼという酵素のはたらきでブドウ糖に分解され、血液の中に吸収されます。

そのため、普段から炭水化物に偏った食習慣がある場合には、食事を通じて大量のブドウ糖が体の中に取り込まれていることになります。

このことは、血糖値を上昇させる原因にもなるため、炭水化物のとりすぎにも注意を払いましょう。

なお、同じ炭水化物でも、血糖値の上昇の仕方には違いが見られるものがあります。

具体的には、GI値(グリセミック・インデックス値)と呼ばれる指標によって異なります。

食材や食品は、GI値によって、以下のように分類することが可能です。

| 分類 | GI値の基準 |

| 低GI値食品 | 55以下 |

| 中GI値食品 | 56~69以下 |

| 高GI値食品 | 70以上 |

このうち、低GI値食品は、食後の血糖値の上昇が緩やかであり、普段の食事に取り入れることで、食後血糖値を改善する効果が期待できます。

低GI値食品には、以下のような食材や食品が挙げられます。

- 玄米・雑穀米

- 全粒粉パン

- 大豆

- きのこ

- 昆布

- いちご

- グレープフルーツ など

これらの食品や食材をバランスよく取り入れることで、食後に血糖値が急激に上昇することを抑え、眠気やだるさを予防する効果も期待できます。

また、血糖値が緩やかに上昇することで、インスリンの過剰な放出を防ぐことにもつながり、膵臓への負担を減らすこともできるでしょう。

(3)野菜などの食物繊維を含む食材から先に食べる

食後血糖値が急激に上昇してしまうことを防ぐためには、上記のようなポイントを意識するとともに、食べる順番を工夫することも大切といえます。

具体的には、食物繊維を多く含む食材や食品を最初にとり、炭水化物は最後にとるようにしましょう。

これは、食物繊維と炭水化物には、消化・吸収のスピードに違いが見られることに理由があります。

食物繊維は消化・吸収に時間がかかるため、先に食べることで、後から摂取した炭水化物(糖質)の吸収スピードを緩やかにする効果が期待できるのです。

もっとも、食物繊維をとった後にすぐ炭水化物をとってしまうと、一緒に消化・吸収されてしまうため、血糖値の上昇を引き起こす可能性があります。

そのため、食物繊維をとってから5分程度時間を空けて炭水化物をとるのがおすすめです。

なお、タンパク質も消化・吸収されるまでに時間がかかるため、食物繊維が豊富な野菜などをとった後にタンパク質を多く含む魚や大豆などを食べ、最後に炭水化物をとるなど、食べる順番にも工夫をこらしましょう。

(4)食べすぎに注意する

食べすぎは、食後血糖値の急激な上昇につながるほか、肥満の原因にもなります。

また、肥満の状態になると、脂肪細胞からインスリンのはたらきを妨げる物質が放出されるため、血糖値が下がりにくくなってしまうのです。

そのため、血糖値を安定させるためには、食べすぎに注意を払う必要があります。

具体的には、よく噛んで食べることや腹八分目を意識することなどがおすすめです。

よく噛んで食べることで、脳の満腹中枢を刺激し、少しの食事量で満足感を得ることができます。

そうすることで、食後の血糖値が急激に上がることを防ぎ、血糖値の変動による眠気などを予防することにつながります。

なお、摂取カロリーを抑えたとしても、適切に消費ができなければ肥満に陥ってしまいます。

そのため、食べすぎを抑えると同時に、次に述べるように適度な運動も合わせて行うようにしましょう。

(5)食後に適度な運動を心がける

適度な運動に取り組むことで、体の中に取り入れられたブドウ糖をエネルギー源として消費することができます。

これによって、血糖値を下げる効果が期待できます。

特に食後の血糖値が高い場合には、なるべく食後に軽いウォーキングなどの習慣を取り入れることで、ブドウ糖を消費し、眠気を抑えることにもつながるのです。

具体的には、食後15分程度を目安にウォーキングなどの有酸素運動に取り組むことがおすすめです。

運動によってブドウ糖が消費されると、インスリンの過剰な放出を抑えることにもつながり、膵臓への負担を軽減することが可能です。

また、習慣的に運動を行うことで、基礎代謝を高めることができ、ブドウ糖はもちろん、ほかの栄養素の分解・消費を促すことも期待できます。

これによって、食後血糖値だけでなく、空腹時血糖値を安定させることにもつながるでしょう。

まとめ

本記事では、血糖値と眠気の関係や血糖値の急激な変動が糖尿病を引き起こすリスクなどについて解説しました。

食後の強い眠気や日中のだるさは、血糖値の急激な上昇と低下が関係している可能性もあります。

もっとも、血糖値の急激な変動が生じていても、自覚症状はほとんど見られないことから、見過ごされてしまうことも多いです。

しかし、放置することで血管が傷つき、糖尿病や動脈硬化などの病気を発症するリスクが高まってしまいます。

そのため、食後に強い眠気やだるさが見られる状態が長く続いている場合には、血糖値の急激な変動が慢性化している可能性もあるため、注意が必要です。

糖尿病を発症してしまうと、さまざまな合併症を引き起こすリスクが高まり、中には生命に関わる重篤なものもあります。

理由の分からない眠気や疲れやすさが長く続いている場合には、血糖値が影響している可能性もあるため、なるべく早期に内分泌科や糖尿病専門クリニックで精密検査を受けることがおすすめです。