肥満と糖尿病の関係は?ほかの糖尿病リスク因子や効果的な予防法も解説

「肥満と糖尿病の発症リスクにはどんな関係がある?」

「糖尿病の発症リスクを高める因子は肥満以外にもあるのか」

「肥満を予防することは糖尿病を予防することになるのか知りたい」

普段の生活習慣に不安がある方や健康診断などで異常を指摘された方の中には、このような疑問や悩みをお持ちの方もいると思います。

肥満は、通常よりも多くの脂肪が体に蓄えられている状態をいい、主に摂取するエネルギー量が消費されるエネルギー量を大きく上回った状態が続くことで引き起こされます。

肥満の状態を放置することで、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)を下げるはたらきがあるインスリンというホルモンがうまく機能しなくなり、糖尿病を引き起こすリスクが高まってしまうため、注意が必要です。

本記事では、肥満と糖尿病の関係性や肥満によって引き起こされる可能性が高まる病気について解説します。

肥満は、糖尿病をはじめ、さまざまな病気を引き起こすリスク因子として知られています。

また、糖尿病を発症すると、血糖値が高い状態が続くことで血管が次第に傷つき、重大な合併症や病気を引き起こすことがあります。

しかし、肥満を予防することで、糖尿病をはじめとする病気を予防する効果を期待できます。

本記事では、肥満を予防するためのポイントについても合わせて解説しています。

ご自身の生活習慣を見つめ直し、糖尿病をはじめとする病気を予防するための参考となれば幸いです。

1.肥満と糖尿病のリスクの関係

結論から述べると、肥満は糖尿病の中でも2型糖尿病の発症リスクを高めることが知られています。

2型糖尿病は、肥満をはじめとする生活習慣の乱れによって引き起こされることが多く、「生活習慣病」とも呼ばれることがあります。

以下では、肥満の定義や糖尿病の発症との関係について解説します。

(1)肥満とは

肥満とは、体脂肪が過剰なほど蓄えられた状態をいいます。

単に体重が重い状態を指すのではなく、身長や筋肉量、体脂肪率なども考慮した上で総合的に判断されます。

具体的には、BMIという指標が参照されることが多く、以下のように算出することが可能です。

- 体重(㎏)÷(身長(m)×身長(m))

また、BMIの指標と肥満の関係性については、以下のような基準に従って判断されます。

| BMIの範囲 | 判定 |

| 18.5未満 | 低体重 |

| 18.5以上25未満 | 普通体重 |

| 25以上30未満 | 肥満(1度) |

| 30以上35未満 | 肥満(2度) |

| 35以上40未満 | 肥満(3度) |

| 40以上 | 肥満(4度) |

日本では、BMIの標準値は、男女ともに22とされています。

そのため、22を超えるような場合には、普段の生活習慣を見つめ直すきっかけとなるでしょう。

もっとも、上記の計算式からも分かるように、BMIは身長と体重だけで算出されるため、筋肉量や脂肪量を反映できていないことに注意が必要です。

例えば、肥満にも脂肪のつき方によって以下のような分類があります。

| 肥満の分類 | 主な特徴 |

| 内臓脂肪型 |

|

| 皮下脂肪型 |

|

特に内臓脂肪型の肥満の場合には、糖尿病やほかの病気のリスクが高まることが報告されています。

しかし、BMIの指標はどちらのタイプであるかを判断するためにはあまり参考にならないこともあります。

また、BMIの数値が標準であったとしても、内臓脂肪が蓄えられているケースもあり、BMIだけで判断するのは難しいこともある点を押さえておきましょう。

そのため、BMIと合わせて体脂肪率も把握することが重要といえます。

(2)糖尿病と肥満の関係

糖尿病は、インスリンというホルモンのバランスが崩れ、血糖値が高い状態が続くことで発症する病気です。

インスリンは、細胞にはたらきかけて、血液中のブドウ糖をエネルギー源として吸収・消費させることを促す役割を持っています。

そのほか、余分なブドウ糖をグリコーゲンという物質に変えて脂肪や筋肉などに蓄えるはたらきもあります。

しかし、インスリンの量が不足したり、細胞へのインスリンのはたらきが弱められると、細胞がブドウ糖をうまく吸収できなくなってしまい、これによって血糖値が上昇し続けてしまうのです。

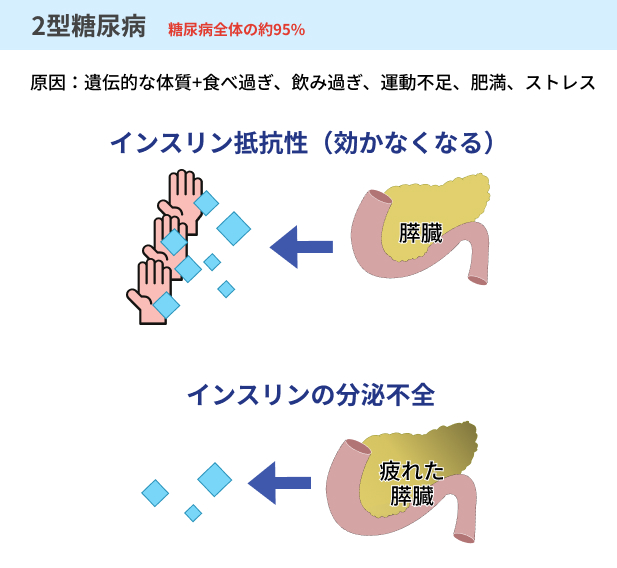

糖尿病は大きく分けると、インスリンの量が不足してしまう1型糖尿病と細胞へのインスリンのはたらきが弱められてしまう2型糖尿病があります。

このうち、肥満は細胞に対するインスリンのはたらきを弱めてしまう要因となるため、2型糖尿病を引き起こす可能性が高まります。

これは、脂肪細胞が大きくなることによって、インスリンのはたらきを妨げる物質が放出されることに理由があります。

そうすると、インスリンを作り出す膵臓のβ細胞は、血液中にあふれたブドウ糖を細胞に吸収させようとして、さらにインスリンの放出量を増やします。

この状態が続くことで、徐々にβ細胞のはたらきが低下してしまい、十分な量のインスリンを作ることができなくなってしまうと、2型糖尿病を発症してしまうのです。

このように、肥満は2型糖尿病のリスク因子として知られているため、以下のような人は注意が必要となります。

- BMIが25以上であり高血圧または脂質異常の指摘を受けた

- 睡眠時無呼吸症候群の指摘を受けた

- ウエスト周囲が85㎝以上の男性

- ウエスト周囲が90㎝以上の女性

また、2型糖尿病の症例では、肥満が加わることによって、血糖値のコントロールがさらに悪化することが報告されています。

このように、肥満は2型糖尿病を引き起こすリスク因子であると同時に、すでに2型糖尿病を患っている場合に肥満が加わると、糖尿病の症状を悪化させることにつながりかねないことに注意が必要です。

そのため、肥満を改善させることは、2型糖尿病の発症を予防するだけでなく、すでに2型糖尿病を患っている場合に症状の進行・悪化を防ぐことにも効果的といえるでしょう。

なお、肥満以外にも2型糖尿病の発症に関わる要素があるため、BMIが標準値の場合や上記にあてはまらない場合でも、注意が必要となることもあります。

2型糖尿病の発症リスクを高める因子については、次項で詳しく解説します。

1型糖尿病と2型糖尿病の違いやそれぞれの特徴については、以下の記事も参考になります。

2.肥満以外に糖尿病のリスクを高める因子

2型糖尿病は細胞に対するインスリンのはたらきが弱められること(インスリン抵抗性)によって引き起こされます。

肥満はインスリン抵抗性を高めてしまう代表的な因子ですが、肥満以外にも以下のようなものがあります。

- 加齢

- 家族の病歴

- 運動不足

- 飲酒や喫煙の習慣

- 慢性的なストレス

そのため、肥満にこれらの因子が加わった場合や肥満がなくともこれらの因子がある場合には、インスリン抵抗性が高まり、2型糖尿病を引き起こすリスクが高まることに注意が必要です。

なお、糖尿病の初期症状や発症リスクを高める項目については、以下の記事も合わせてご覧ください。

(1)加齢

一般的に、加齢はインスリン抵抗性を高める要因の1つとして知られています。

これは、筋肉量や筋力の低下が起こりやすいことに理由があるとされています。

先ほども述べたように、インスリンには筋肉や脂肪に余分なブドウ糖を蓄えるはたらきも持っています。

しかし、加齢によって筋肉量が減ってしまうと、余分なブドウ糖を蓄える場所がなくなってしまい、血液中にブドウ糖が残されたままの状態となってしまうのです。

また、加齢による膵臓のはたらきの低下によって、インスリンの放出量が減ってしまうこともあり、これによってインスリン抵抗性が高められてしまいます。

このほか、運動量の低下による体脂肪の増加や高血圧などの基礎疾患が原因でインスリン抵抗性が高まることも指摘されています。

なお、高齢者が2型糖尿病を発症すると、特に食後の血糖値が高くなる傾向があります。

また、血糖値が正常な範囲を超えて低くなる低血糖に陥る頻度も高くなることも報告されています。

高齢者の場合には、インスリン抵抗性によって血糖値のコントロールがうまくできないと、認知症などを引き起こすこともあるため、特に注意が必要です。

糖尿病による低血糖の主な症状や予防法などについては、以下の記事も参考になります。

(2)家族の病歴

2型糖尿病は、1型糖尿病と比較すると、遺伝によって発症のリスクが高まることが知られています。

そのため、血縁者に肥満や糖尿病の方がいる場合には、遺伝的要因によってインスリン抵抗性が高まりやすい可能性があります。

もっとも、遺伝的要因だけでインスリン抵抗性が高まるわけではなく、肥満などのほかの要因も加わることによって引き起こされる場合がほとんどです。

(3)運動不足

運動の習慣がある場合には、体の中のブドウ糖がエネルギー源として消費され、血糖値を下げることにつながります。

これに対して、運動習慣がない場合や運動不足の状態が長く続くと、体の中のブドウ糖が消費されず、血糖値が高い状態が続くことになります。

また、運動不足によって筋肉量が低下すると、ブドウ糖を取り込むはたらきが弱められてしまうこともあるのです。

さらに、運動不足によって肥満を引き起こすこともあり、これによってインスリン抵抗性が高められてしまうことがあります。

そのため、運動不足に肥満が加わると、インスリン抵抗性の増加と2型糖尿病の発症リスクが高まってしまうことに注意が必要です。

(4)飲酒や喫煙の習慣

飲酒や喫煙の習慣がある人は、インスリン抵抗性が高まりやすいという研究があります。

お酒に含まれるアルコールには、糖質(ブドウ糖)が含まれており、過度に飲酒をすることで、血糖値が上がりやすくなってしまいます。

また、タバコに含まれるニコチンは交感神経を刺激して心拍数や血圧を上昇させ、このことが血糖値の上昇を引き起こすこともあります。

なお、過度な飲酒や喫煙の習慣は、臓器や細胞に負担をかけ、糖尿病だけでなく、さまざまな病気を引き起こすリスクを高めることにも留意しておきましょう。

(5)慢性的なストレス

ストレスを感じると、体の中ではアドレナリンやコルチゾールと呼ばれるホルモンが放出され、心拍数が増加したり血圧が上昇したりします。

また、これらのホルモンは肝臓にはたらきかけ、肝臓に蓄えられているグリコーゲンを分解してブドウ糖として放出させる役割も担っているのです。

一時的なものであれば大きな問題はありませんが、ストレスを絶えず感じているような場合には、これらの活動が促され、血糖値や血圧が高い状態が続いてしまいます。

また、慢性的なストレスは生活習慣を乱してしまい、寝不足や過食などによって肥満を引き起こす原因になることもあります。

このように、慢性的にストレスを感じることで、インスリン抵抗性が高まってしまう可能性があることも押さえておきましょう。

3.肥満によって発症のリスクが高まるほかの病気

肥満は2型糖尿病の発症リスクを高める一方、以下のような病気を引き起こす原因にもなります。

- 脂質異常症

- 高血圧

- 動脈硬化

- 心筋梗塞

- 脳卒中

- 脂肪肝

これらの病気は、糖尿病に合併しやすいことも知られており、肥満を予防することで、糖尿病をはじめとする病気を予防する効果も期待できます。

糖尿病に合併しやすい病気の特徴やメカニズムについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

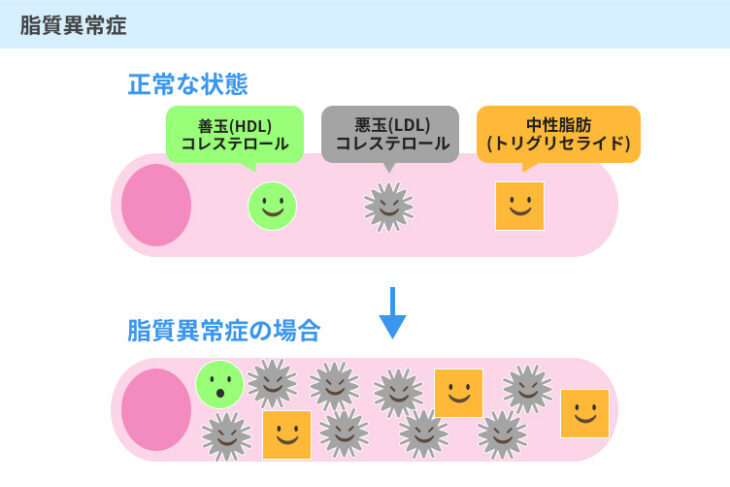

(1)脂質異常症

脂質異常症は、血液中の脂質のバランスが崩れることによって発症します。

血液中には、主に以下のような脂質が含まれています。

- HDL(善玉)コレステロール

- LDL(悪玉)コレステロール

- 中性脂肪(トリグリセライド)

- リン脂質

- 遊離脂肪酸

このうち、コレステロールまたは中性脂肪の濃度が基準値から外れた場合に脂質異常症と診断されます。

以下が具体的な診断基準です。

| 判定 | 項目 | 基準値 |

| 高LDLコレステロール血症 | LDL(悪玉)コレステロール | 140㎎/dL以上 |

| 境界域高LDLコレステロール血症 | 120~139㎎/dL | |

| 低HDLコレステロール血症 | HDL(善玉)コレステロール | 40㎎/dL未満 |

| 高トリグリセライド血症 | 中性脂肪(トリグリセライド) | 150㎎/dL以上 |

なお、脂質異常症は目立った自覚症状が現れないことがほとんどです。

血中コレステロール値や中性脂肪の値が高い状態を放置することで、後述する動脈硬化や心筋梗塞などを引き起こすリスクが高まってしまいます。

これは、血液中にコレステロールや中性脂肪が多く含まれることによって血液がドロドロになり、血管の内部に貯まってしまうことに理由があります。

そのため、健康診断などでコレステロール値や中性脂肪の値が高いことを指摘された場合には、なるべく早期に専門の医療機関を受診し、治療を行うことが大切です。

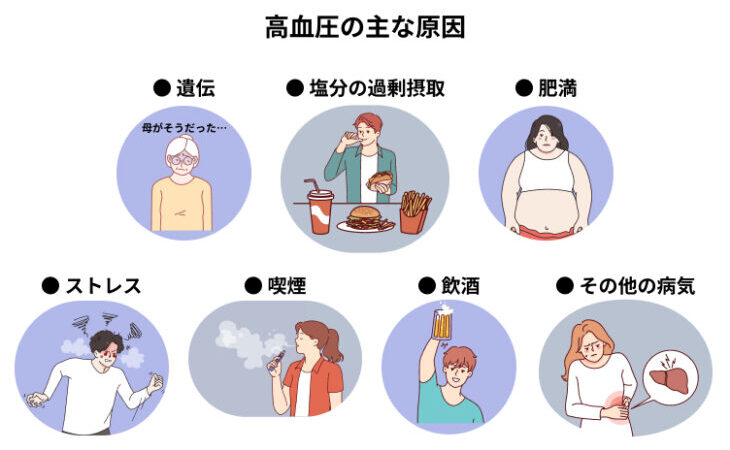

(2)高血圧

高血圧は、通常よりも血圧が高い状態のことをいいます。

具体的には、診察時の収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上もしくは拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上のいずれかの場合です。

高血圧は、肥満によって引き起こされるほか、塩分や脂肪の多い食事や運動不足などの生活習慣の乱れが複数組み合わさることで発症するとされています。

血圧が高い状態が続いていても、目立った自覚症状を感じることはなく、健康診断などで血圧が高いことを指摘されて初めて気づくことも少なくありません。

高血圧を放置することで、血管が徐々に傷つけられてしまい、動脈硬化や心筋梗塞などのリスクが高まるため、早期に治療を行うことが大切です。

なお、高血圧と糖尿病は発症する原因に共通するものがあり、お互いに影響を及ぼし合い、高血圧が糖尿病を引き起こすことがあれば、糖尿病が高血圧の原因となるケースもあります。

高血圧と糖尿病の関係性や高血圧の治療法については、以下の記事で詳しく解説しています。

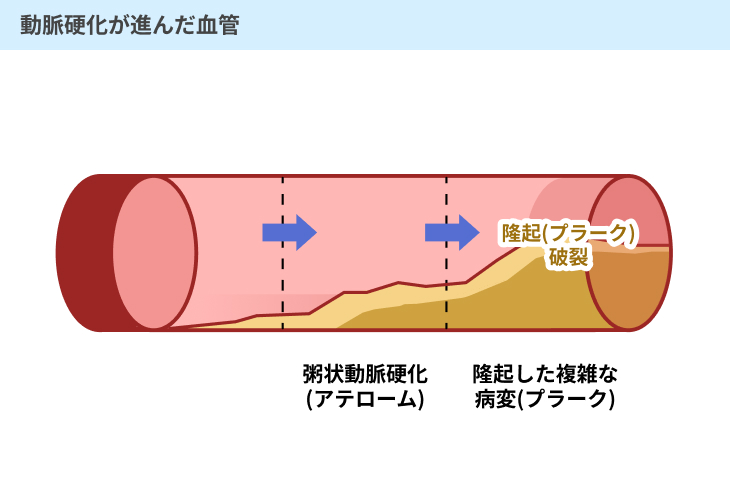

(3)動脈硬化

動脈硬化は、太い血管である動脈がしなやかさを失い、血管の内部が傷ついたり詰まりやすくなったりした状態です。

特に肥満による高血圧に脂質異常症が加わることで発症のリスクが高まることが知られています。

これは、高血圧によって血管の内部に強い力が加わり続けることで血管内部が傷つき、その部分にLDL(悪玉)コレステロールが沈着して動脈が硬くなってしまうことに理由があります。

沈着したLDL(悪玉)コレステロールが大きくなると、血管の内部が狭くなったり詰まったりすることで、血液の流れが悪くなります。

しかし、動脈硬化は自覚症状が現れることなく進行・悪化することがほとんどであるため、放置することでさまざまな病気を引き起こす原因になります。

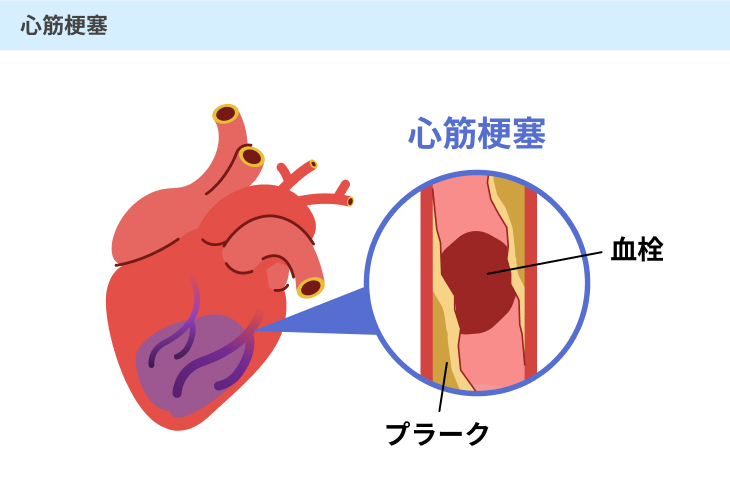

(4)心筋梗塞

心筋梗塞は、心臓を取り巻く冠動脈という太い血管が詰まることによって生じます。

冠動脈が詰まってしまうと、心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養素を運ぶことができなくなってしまい、心筋のはたらきが停止することで心臓の組織が壊死してしまうのです。

これによって、動悸や激しい胸の痛みなどが急激に現れることがあります。

動脈硬化が冠動脈で生じることが直接の原因ですが、その背景には肥満による高血圧や糖尿病が潜んでいるケースもあります。

症状を放置することで、心臓のはたらきが完全に止まってしまい、全身に血液を送ることができなくなり、死に至ることもあるのです。

そのため、突然激しい胸の痛みが生じた場合には、直ちに循環器内科などの専門の医療機関を受診するようにしましょう。

(5)脳卒中

脳卒中は、脳の血管が詰まることで生じる「脳梗塞」と脳の血管が破れることで起こる「脳出血」の2つの病気を意味します。

どちらも動脈硬化が脳の血管で起こることで発症しますが、すでに述べているように、動脈硬化は肥満が原因で引き起こされることもあるため、脳卒中の発症にも肥満が関わっていることがあるのです。

脳梗塞では、脳の細胞に酸素や栄養素が運ばれなくなることによって、脳の細胞や組織がダメージを受け、手足の麻痺や呂律が回らなくなるなどの症状が見られます。

これに対して、脳出血では、血管が破れることで血液が脳に溜まってしまい、血の塊(血腫)が脳を圧迫することで脳の細胞が破壊されてしまうのです。

これによって、激しい頭痛や嘔吐、体の麻痺などの症状が急激に現れます。

いずれの場合であっても、適切に対処しなければ体の片側の麻痺や言語障害などの後遺症が残る可能性があります。

そのため、上記のような症状が現れた場合には、直ちに脳神経外科や神経内科を受診して検査や治療を受けることが重要です。

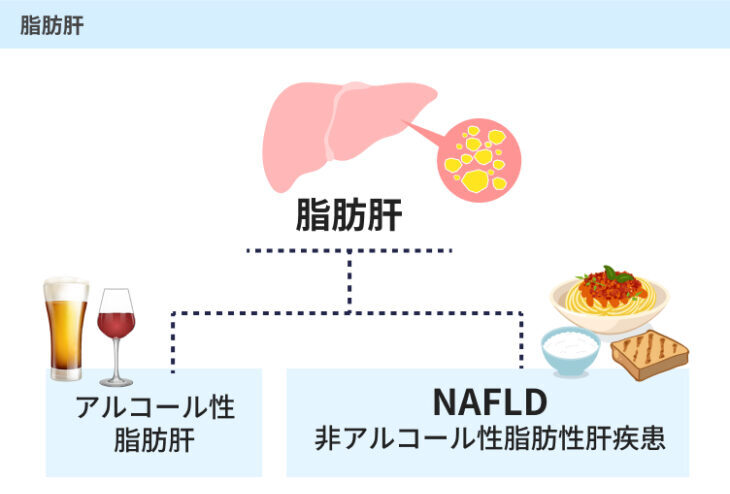

(6)脂肪肝

脂肪肝は、中性脂肪が肝臓に過剰に蓄えられることで引き起こされます。

食事を通じて体の中に取り込まれた脂質は肝臓で脂肪酸に分解され、小腸で吸収されたブドウ糖は肝臓でグリコーゲンに変えられて蓄えられます。

脂質や糖質に偏った食習慣を続けていると、肝臓に脂肪酸が蓄えられ、グリコーゲンは中性脂肪になってしまい、これによって脂肪肝に陥ってしまうのです。

脂肪肝は、主にアルコールの過剰摂取によって引き起こされるものの、食習慣の偏りや肥満などによって引き起こされるケースもあるため、注意が必要です。

なお、脂肪肝は初期には目立った症状がほとんど見られません。

しかし、進行・悪化することで血液がドロドロになり、血流の悪化によって細胞や組織に酸素や栄養素がうまく運ばれなくなってしまいます。

これによって体の細胞や組織がエネルギー不足となり、倦怠感や疲れやすさなどの症状が現れることがあります。

また、脂肪肝が悪化すると肝臓の細胞が次第に傷つき、炎症が長く続くことで肝炎を引き起こすこともあるのです。

そうすると、肝臓の機能が低下し、体に不要な物質がうまく分解されないことによって、むくみや黄だんなどの症状が現れるようになります。

また、肝硬変や肝がんになるリスクも高まり、一般的に肝硬変や肝がんまで進行すると、肝機能を回復させることは困難になるとされています。

そのため、健康診断などで肝機能に異常が見つかった場合には直ちに専門の医療機関を受診するようにしましょう。

4.肥満を予防するためのポイント

肥満はさまざまな病気を引き起こす可能性があります。

そのため、肥満を予防することで、糖尿病をはじめとする上記のような病気を予防することにもつながります。

なお、肥満は食習慣の乱れと運動不足によって引き起こされることが多いです。

つまり、摂取するエネルギーが多く、消費されるエネルギーが少ない状態に陥ることで肥満が引き起こされます。

そのため、肥満を予防するためには、主に以下の点を意識しましょう。

- 1日3食欠かさずにとる

- 早食いを避ける

- 栄養素のバランスを意識する

- アルコールの摂取を控える

- 適度な運動習慣を身につける

順にご説明します。

(1)1日3食欠かさずにとる

朝・昼・夕の3食をしっかりとることが大切です。

不規則な食習慣が続くことで、体は脂肪を蓄えやすくなり、肥満の原因となります。

また、欠食することによって、次の食事量が増加してしまうことで肥満につながることもあるのです。

なお、欠食してしまうことで、血糖値も上がりやすくなることに注意しましょう。

空腹のときには、体は血糖値が下がりすぎないように、インスリンのはたらきを弱めるインスリン拮抗ホルモンという物質を放出します。

これによって、空腹の時間が長かった後に食事をすることでインスリンのはたらきが抑えられてしまい、血糖値が上昇しやすくなってしまうのです。

そのため、食事の回数やタイミングが乱れることは、肥満を引き起こす原因になるほか、血糖値が上がりやすくなる原因にもなることを押さえておきましょう。

なお、脂肪細胞では、脂肪を蓄えるはたらきがあるBMAL1という物質が作られています。

この物質は、翌日の活動に備えて脂肪やエネルギーを蓄える必要があることから、特に夕方以降に作られる量が増加します。

夜間に食べ過ぎてしまうと、エネルギーとして消費されずに脂肪として蓄えられてしまい、肥満につながる可能性があるのです。

そのため、肥満を予防するためにも、夜の時間帯に食べ過ぎてしまうことは避けましょう。

(2)早食いを避ける

早食いすることで、食事量が増え、肥満になりやすくなります。

一般的に、食事による満腹感が現れるまでは、食事を始めてから20分程度の時間がかかるとされています。

そのため、ゆっくり噛んで食べるなど、時間をかけて食事をとることも肥満を予防するためには重要といえます。

なお、食事の時間をかけることによって、インクレチンというホルモンの放出量が増えることが知られています。

インクレチンは、膵臓のβ細胞にはたらきかけ、インスリンの放出量を増加させる役割を担っているほか、満腹感を持続させる効果もあるのです。

これによって食欲の増進を抑え、食べすぎによる肥満を抑えることが期待できます。

また、早食いをすることで食べた物の吸収のスピードが早くなり、食後の血糖値が急激に上昇してしまいます。

早食いを避けることで、肥満だけでなく血糖値が急激に上がることも抑える効果が期待できるでしょう。

(3)栄養素のバランスを意識する

食事の栄養素のバランスが崩れることで、太りやすい体質になってしまい、肥満につながることがあります。

普段から、主食・主菜・副菜のバランスを考えた食事をとることが肥満予防のために大切です。

具体的には、糖質や脂質の量を抑え、食物繊維やミネラルを多くとるなどの工夫が必要となるでしょう。

糖質や脂質に偏った食習慣は、肥満の原因になるほか、血糖値の急激な上昇を引き起こすこともあります。

また、脂肪肝などのほかの病気のリスクも高めます。

これに対して、食物繊維やミネラルは体の中でゆっくりと吸収されることから、血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できるのです。

なお、外食をする場合や市販の食品を購入する場合には、成分表示を確認する習慣を身につけることで、自己管理を行うことができます。

(4)アルコールの摂取を控える

アルコールは、それ自体が高カロリーであり、中性脂肪を増やすはたらきもあります。

また、アルコールと一緒にとるおつまみは、脂質や糖質を多く含むものもあり、内臓脂肪が増える原因にもなるのです。

さらに、塩分や脂質を多く含むものをアルコールと一緒にとってしまうことで、高血圧のリスクを高めることにも注意が必要です。

アルコールを過剰に摂取することで、肥満に陥りやすくなるほか、脂肪肝などのリスクも高めてしまいます。

そのため、肥満予防のためにはアルコールの摂取を控えることも効果的といえます。

(5)適度な運動習慣を身につける

上記のような点を押さえた上で、エネルギー消費を促すことも大切です。

すでに述べたように、肥満は摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスが崩れることによって引き起こされることが多いです。

そのため、適度な運動習慣を身につけて運動不足を解消することで、摂取したエネルギーを効率よく消費することに努めましょう。

具体的には、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動に取り組むことがおすすめです。

体を動かすことで、エネルギー消費が促され、脂肪を減らす効果が期待できます。

また、有酸素運動を行うことで、血液中のブドウ糖や筋肉に蓄えられたグリコーゲンが消費されるため、血糖値を下げる効果も期待できるのです。

これに加えて、筋力トレーニングなどのレジスタンス運動を行うことで、筋肉量を増やすことにもつながります。

筋肉量を増やすことで、余分なブドウ糖が蓄えられやすくなり、血糖値を下げる効果が期待できるでしょう。

また、筋肉をつけることで、エネルギー消費が促されやすくなり、肥満を改善することにもつながります。

まとめ

本記事では、肥満と糖尿病の関係性や肥満が原因で発症しやすい病気などについて解説しました。

食習慣の乱れや運動不足などの要因によって、摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスが崩れることで肥満になりやすくなります。

「肥満は万病のもと」といわれることもありますが、2型糖尿病をはじめ、動脈硬化や心筋梗塞など、さまざまな病気を引き起こすリスクがあります。

また、2型糖尿病は肥満以外にも加齢やストレス、運動不足などが加わることによって発症してしまいます。

そのため、生活習慣を見直すことで、肥満を予防することができるほか、糖尿病やほかの病気の発症リスクを抑えることが可能です。

普段の生活習慣が気になる方や健康診断などの結果で異常を指摘されたことがある方は、まずはお近くの内分泌科や糖尿病専門クリニックなどを受診することがおすすめです。