足の裏が熱いのは糖尿病に原因がある?可能性があるほかの病気も解説

「足の裏に熱さを感じるようになったが、糖尿病の可能性があるのか」

「足の裏の熱さのほかにも症状が現れている場合にはどんな病気が考えられる?」

「糖尿病の症状だった場合、放置するリスクを知りたい」

足の裏や足先に熱さなどの違和感がある方の中には、このような不安や疑問をお持ちの方もいると思います。

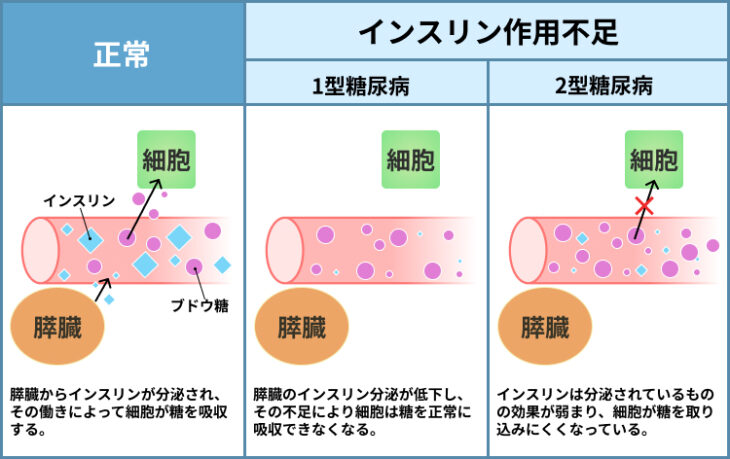

糖尿病は血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が続くことで発症し、症状を放置することで血管や神経などの組織が傷ついてしまいます。

これによって、足先の感覚に違和感が生じることがあり、足裏の熱さもそのような感覚異常のうちの1つです。

もっとも、感覚異常は神経に直接の原因があることも考えられるため、必ずしも糖尿病が関わっているものばかりではありません。

しかし、糖尿病を原因として足裏の熱さなどが生じている場合には、放置することでさまざまなリスクが生じる可能性があるため、注意が必要です。

本記事では、足裏の熱さが現れる可能性がある主な病気と症状、糖尿病による感覚異常を放置するリスクなどについて解説します。

また、糖尿病を原因として現れるほかの感覚異常の症状についても、合わせて解説しています。

糖尿病の中でも2型糖尿病は、早期発見と適切な治療を行うことができれば、血糖値のコントロールによって症状の改善を図ることも可能です。

原因の分からない足裏の熱さなどの症状がある場合には、糖尿病の可能性も疑い、早期に適切な医療機関を受診するようにしましょう。

1.足の裏の熱さと糖尿病の関係

糖尿病になり、症状が進行すると、足の裏に熱さを感じる場合があります。

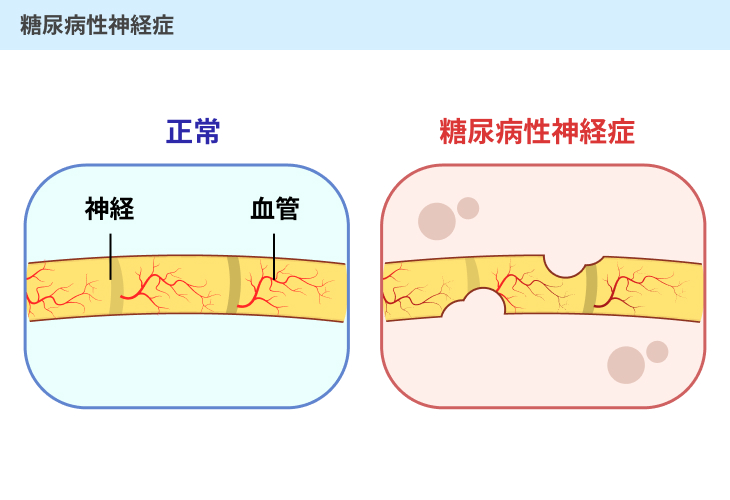

これは、糖尿病の症状が進行・悪化することで引き起こされる糖尿病性神経症という合併症の代表的な症状です。

糖尿病は、血糖値が高い状態が続くことで発症する病気です。

通常であれば、血糖値が上昇すると、膵臓にあるβ細胞からインスリンと呼ばれるホルモンが放出され、血糖値が下がるようになっています。

しかし、β細胞が何らかの理由でインスリンを作ることができなくなったり、インスリンのはたらきが弱められたりすると、うまく血糖値を下げることができなくなってしまうのです。

そうすると、血液中にブドウ糖があふれてしまい、血液がドロドロの状態になってしまいます。

これによって血管が傷つけられたり詰まりやすくなってしまうことで、さまざまな症状が現れることになるのです。

血管の中を流れる血液は体の中の細胞や組織が必要とする酸素や栄養素を運ぶはたらきを持っています。

血管が傷ついたり詰まったりしてしまうことで、酸素や栄養素を運ぶことができなくなってしまい、細胞や組織の活動が低下してしまいます。

特に細い血管(毛細血管)がその影響を受けやすく、毛細血管が張り巡らされている手足の先などの末端に症状が現れることが多いです。

これは、血糖値が高くなることで末端の毛細血管が傷つき、神経細胞に必要な酸素や栄養素を送ることができなくなってしまい、神経細胞のはたらきが低下することに原因があるからです。

足の裏の熱さや火照りのほか、痺れや痛み、足の裏に紙や布が貼りついたような感覚などの感覚異常の症状が現れることに注意が必要となります。

また、症状の現れ方には特徴があり、左右同時に上記のような症状が見られます。

そのため、足の裏の熱さや火照り以外に上記のような症状が両足に現れている場合には、糖尿病性神経症の疑いがあるのです。

なお、糖尿病の中でも2型糖尿病は血糖値が上昇し続けることによって、徐々に症状が進行・悪化することが知られています。

糖尿病性神経症をはじめとする糖尿病の合併症は、通常であれば血糖値が高い状態が長く続くことによって発症するものの、初期には自覚症状がほとんどないことが一般的です。

そのため、上記のような症状が現れていることに気づいた時点で糖尿病がすでに進行・悪化している可能性があることに注意が必要となります。

また、糖尿病性神経症はほかの合併症と比較しても初期から症状が見られることが多い点に特徴があるといえます。

症状を放置すると症状が悪化し、感覚の麻痺・消失につながり、傷や怪我に気づきにくくなる可能性が高くなります。

そうすると、足先の傷や怪我に気づくことができなくなり、細菌感染などによって組織が壊疽し、手足を切断しなければならないケースも少なくありません。

そのため、感覚が鈍くなったり不調を感じたりした場合には、糖尿病の可能性を視野に入れて、内分泌科や糖尿病専門クリニックで精密検査を受けることが大切です。

2.足の裏に熱さを感じる場合に考えられるほかの病気

上記のように、糖尿病になると血管が傷つけられてしまい、足の裏の熱さや火照りなどの症状が現れることがあります。

もっとも、糖尿病以外の病気が原因となって足の裏の熱さを感じる場合もあることに注意が必要です。

具体的には、以下のような病気の可能性も考えられます。

- 更年期障害

- 下肢静脈血栓症

- レストレスレッグス症候群

- 下肢蜂窩織炎

- 甲状腺機能低下症

糖尿病は、インスリンというホルモンのバランスが崩れることによって発症しますが、それ以外のホルモンバランスが崩れることによっても足裏の熱さが症状として現れることがあります。

また、糖尿病とは関係のない神経の異常などによって引き起こされるケースもあるため、注意が必要です。

それぞれの概要や症状の現れ方などについて解説するので、ご自身の症状と照らし合わせながら確認してみましょう。

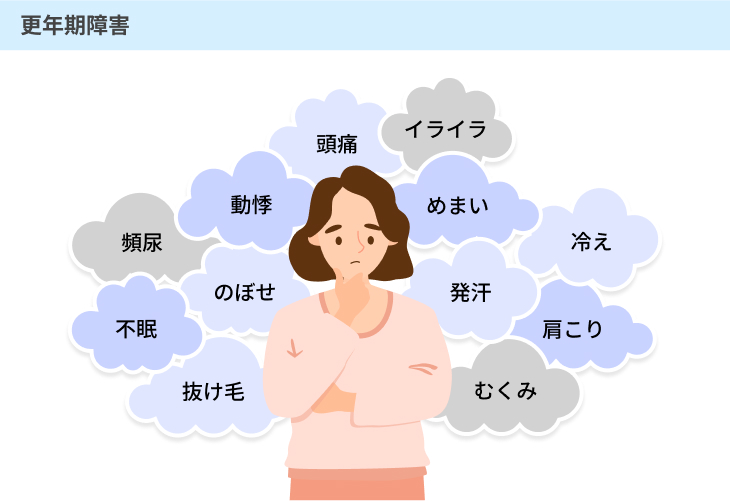

(1)更年期障害

更年期障害は、自律神経の乱れによる病気です。

自律神経は、心拍数や血圧、体温などの調節にかかわる神経であり、自律神経のはたらきが乱れることによってこれらの調節がうまくできなくなります。

主に顔や全身に熱さや火照りが出ることが多いものの、手足に熱さや火照りが見られるケースもあります。

また、心拍数の増加などによって動悸や息切れなどの症状が現れることも多いです。

このほか、自律神経は精神活動にも関わることから、イライラや不安感、不眠症なども引き起こすケースがあります。

更年期障害の原因となる自律神経の乱れは、加齢のほか、長時間労働や睡眠不足などのストレス、不規則な生活習慣によっても引き起こされる場合があるため、注意が必要です。

特に中年以降の女性に多いことが知られており、女性ホルモンの量が減少することも要因とされています。

そのため、女性の更年期障害の場合には、婦人科などを受診されることをおすすめします。

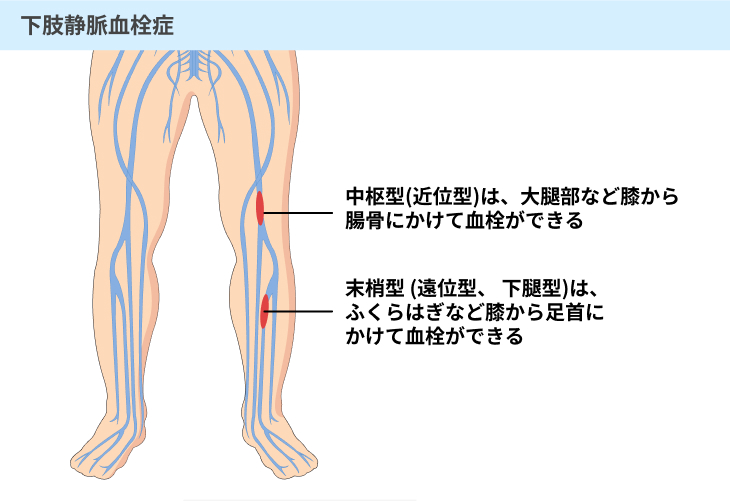

(2)下肢静脈血栓症

下肢静脈血栓症は、下肢(主に太腿やふくらはぎなど)の静脈に血の塊である血栓ができてしまい、血管が詰まってしまうことで生じる病気です。

主に膝から上の静脈に血栓が見られる中枢型(近位型)と膝から足首の間の静脈にできる末梢型(遠位型)の2つがあります。

静脈が詰まることで血液の流れが滞ってしまい、血液が滞留することで足の裏などに熱さが生じることがあるのです。

なお、静脈は体の末端から心臓に戻る血液の流れであり、体の細胞や組織で受け取った老廃物などの不要物を肝臓などの処理器官に運ぶ役割も担っています。

そのため、静脈が詰まってしまうことで老廃物が溜まってしまい、ふくらはぎなどにむくみ(浮腫)や腫れなどの症状が現れることもあるのです。

また、むくみが強い場合には炎症反応も見られ、痛みや足の赤みが生じることで足に熱感が現れることもあるため、注意が必要です。

血栓ができて血管が詰まることが直接の原因であるため、糖尿病性神経症とは異なり、片側のみに上記のような症状が見られるのが特徴的といえます。

血栓が血液の流れに乗って肺の血管に運ばれると、呼吸困難や胸の痛みなどの症状が現れ、肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)を引き起こすリスクもあります。

そのため、足裏の熱さだけでなく、むくみなどの症状がどちらか一方の足に現れている場合には、直ちに循環器内科などを受診することが必要といえるでしょう。

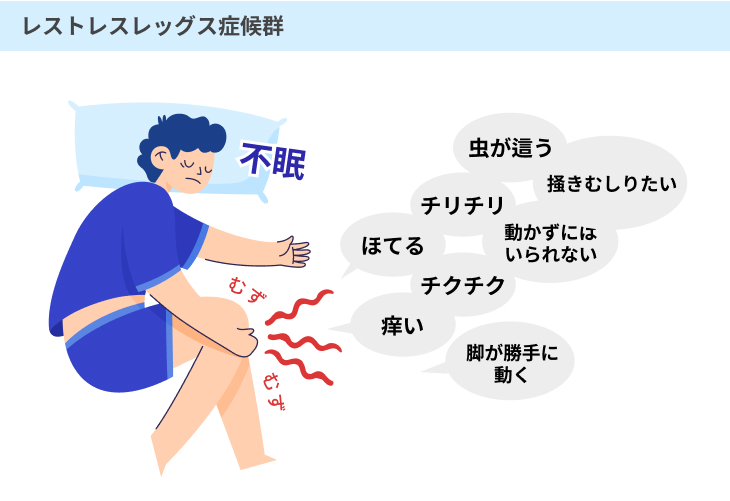

(3)レストレスレッグス症候群

レストレスレッグス症候群は、「むずむず脚症候群」や「下肢静止不能症候群」とも呼ばれる病気です。

主に下肢の不快感や足の裏の火照りなどの症状が見られます。

また、以下のような症状が現れることもあります。

動いている間には症状が現れないものの、就寝時などの安静時に足に違和感や不快感が現れる点に特徴があります。

発症のメカニズムや原因ははっきりとは解明されていないが、神経伝達に関わるドーパミンと呼ばれる物質がうまくはたらかないことやドーパミンの材料となる鉄分の不足などが関連しているという指摘もあります。

症状が長期化することで、不眠などの睡眠障害を引き起こし、自律神経のはたらきが乱れるなどの影響があるため、注意が必要です。

なお、レストレスレッグス症候群の患者のうち、およそ70%ほどが周期性四肢麻痺を合併するといわれています。

これは発作的に手足に麻痺の症状が現れる病気で、主に筋肉の脱力や麻痺などの症状が見られます。

また、レストレスレッグス症候群自体が高血圧や心疾患のリスクを高めることが知られているため、脳神経内科などの専門の医療機関を受診することが大切です。

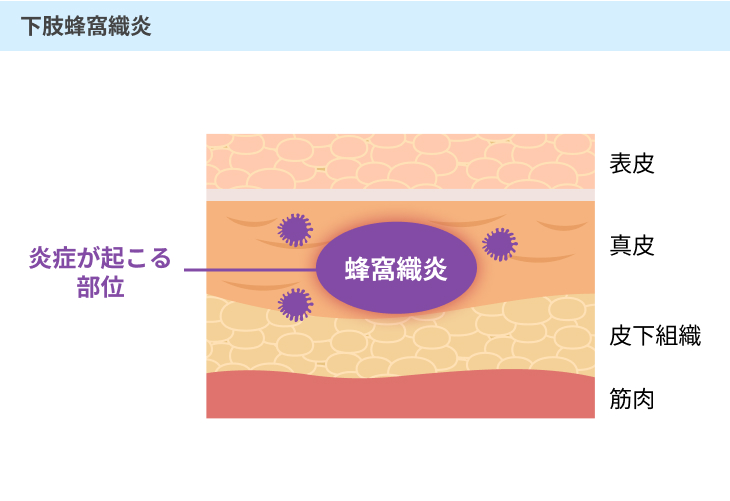

(4)下肢蜂窩織炎

下肢蜂窩織炎は、皮下組織に細菌などが感染することによって生じる炎症性疾患の1つです。

主に黄色ブドウ球菌や化膿レンサ球菌といった皮膚などに生息する細菌の感染によって引き起こされることが知られています。

初期には炎症反応に伴う腫れや痛みにはじまり、足の熱感などの症状が見られます。

症状の進行・悪化に伴い、発熱や倦怠感、関節痛など全身に症状が広がっていくため、注意が必要です。

下肢蜂窩織炎は、皮膚科を受診することで、必要な検査や治療を受けることができます。

なお、血糖値が高い状態が続くと、体の中の免疫機能が低下することが知られています。

これは、免疫機能で中心的な役割を果たす白血球のはたらきが弱められてしまうことに原因があります。

免疫機能とは、体の中に細菌やウイルスなどの異物が侵入した際に、異物を攻撃して排除するはたらきです。

つまり、糖尿病になると、体の外から侵入する異物への抵抗力が弱まってしまい、細菌感染が起こりやすくなってしまいます。

そのため、糖尿病を原因とする免疫力の低下が下肢蜂窩織炎を引き起こす可能性があることにも注意が必要です。

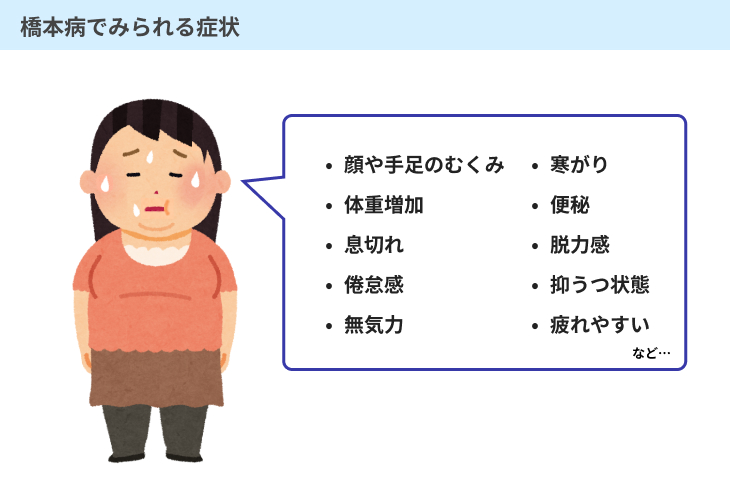

(5)甲状腺機能低下症

甲状腺は、喉仏の下あたりにある小さな器官を指します。

主に甲状腺ホルモンを作り出し、血液中に放出する役割を担っている器官です。

甲状腺ホルモンは体の中の細胞や組織のはたらきを活発化させ、タンパク質や脂質などの栄養素の吸収・分解を促すほか、心拍数を増加させて基礎代謝を高めるはたらきも持っています。

甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの量が減ってしまうことで細胞や組織の活動が停滞してしまう病気をいいます。

中でも、慢性甲状腺炎(橋本病)が代表的な甲状腺機能低下症の病気として知られています。

橋本病になると、老廃物を排出する腎臓の機能が低下することによって、足のむくみや熱さなどが現れることがあります。

このほか、全身の倦怠感や疲れやすさ、食欲が低下するにも関わらず体重が増えるなど、基礎代謝が低下することによる症状が見られることが特徴です。

更年期障害と同じく、主に中年以降の女性に多く、脳のはたらきが低下することで無気力やものが覚えにくくなるなどの症状も見られるため、認知症などとも間違われてしまうケースがあります。

もっとも、不足している甲状腺ホルモンを薬によって補うことで症状が改善することが多く、その点が更年期障害や認知症との大きな違いといえます。

そのため、甲状腺機能低下症の疑いがある場合には、一般内科のほか内分泌科などを受診することが望ましいです。

3.糖尿病性神経症のほかの症状

すでに述べたように、糖尿病性神経症は、末端にある神経細胞が傷つくことによって引き起こされます。

そのため、足の裏の熱さ以外にも以下のような症状が見られることに注意が必要です。

- 足先の冷え

- 足の裏に紙や布が貼りついたような違和感

- 足先の痺れや痛み

- 足がつりやすくなる

- 立ちくらみ

なお、これらの症状は就寝時など安静にしている状態で起こりやすいという特徴があります。

また、血糖値は左右の血管で同じであるため、左右対称に症状が現れることも特徴の1つです。

足裏の熱さに加えて、これらの症状が左右同時に現れているような場合には、糖尿病性神経症である可能性が考えられるため、まずは内分泌科や糖尿病専門クリニックで検査を受けることが大切といえるでしょう。

(1)足先の冷え

神経細胞が傷つけられることで感覚が鈍くなるほか、血液の流れが悪くなることで、足先が冷えやすくなることがあります。

もっとも、初期には症状が軽微な場合が多く、本人も糖尿病神経症による症状であることに気づかないケースが多いです。

また、血流の悪さが動脈硬化に原因があるケースもあるため、足先の冷えの原因に思い当たるものがない場合には、動脈硬化が進行している可能性もあるため、注意しましょう。

なお、糖尿病によって血管が傷つけられてしまうこと自体が動脈硬化を引き起こすトリガーとなるリスクもあるため、定期的に健康診断を受けるなどして血糖値の把握に努めることも重要です。

(2)足の裏に紙や布が貼りついたような違和感

初期段階では、足先の冷えのほかに足の裏や指先に違和感が生じることも多いです。

具体的には、足の裏に紙や布が貼りついたような感覚や砂の上を歩いているような違和感があることが多いといわれています。

もっとも、足先の違和感は軽微であるケースもあり、また症状の内容や程度は人によっても異なるため、見逃されてしまうことも多いです。

症状を放置することで、後述するような症状へ徐々に進行・悪化していくため、違和感が生じた時点で内分泌科などを受診して検査を受けることが大切といえます。

(3)足先の痺れや痛み

症状が進行・悪化すると、神経細胞の損傷が広がり、感覚異常の症状が現れることが多いです。

その中でも、足先の痺れや痛みが起こりやすくなります。

感じ方に個人差はあるものの、ビリビリとした痺れや細い針で刺されるようなチクチクとした痛みが現れることが一般的です。

(4)足がつりやすくなる

血糖値が高い状態が続き、血管が傷つけられることで、感覚神経だけでなく運動神経にも影響が現れることがあります。

そのため、筋肉が硬直するなどして、足がつりやすくなってしまうのです。

足のつりやすさや筋肉の硬直は、特に夜間などに生じることが多いとされています。

運動神経への影響が強くなると、筋肉が委縮してしまい、足先の形が変わってしまうなどの症状が現れることもあります。

(5)立ちくらみ

糖尿病性神経症が進行・悪化すると、自律神経のはたらきにも異常を来す場合があります。

自律神経には血圧を調整するはたらきがあるため、糖尿病性神経症が悪化することで血圧の調節がうまくできなくなり、立ちくらみなどの症状が起こりやすくなってしまうのです。

特に高齢者の2型糖尿病患者の中には、運動神経が傷ついてしまうことによる運動機能の低下も相まって、転倒や骨折のリスクが高まるケースがあることが知られています。

このほか、自律神経の機能低下によって、高血圧や動悸、息切れなどの症状が現れやすくなります。

また、胃や腸などの消化器官のはたらきも弱まってしまい、消化不良や便秘などの症状が現れることもあるため、注意が必要です。

4.糖尿病性神経症を放置するリスク

糖尿病性神経症は、早期発見をすることができれば、適切な治療によって症状を緩和したり、悪化するのを防いだりすることができます。

もっとも、初期段階では自覚症状に乏しく、本人も気づかないうちに症状が進行・悪化してしまうことが多いです。

そのため、何らかの自覚症状が現れた時点で直ちに内分泌科などを受診することで症状が悪化するのを抑えることができる可能性があります。

しかし、糖尿病性神経症の症状を放置することで、以下のような病気を引き起こすリスクが高まることに注意が必要です。

- 無自覚性低血糖

- 壊疽

- 無痛性心筋梗塞

順にご説明します。

(1)無自覚性低血糖

無自覚性低血糖は、自覚症状がないまま血糖値が急激に低下してしまうことをいいます。

血糖値が正常な範囲を超えて下がってしまうと、通常は手足の震えや動悸、発汗などの症状が現れます。

また、強い空腹感や眠気、けいれんなどの症状を引き起こすこともあります。

しかし、無自覚性低血糖では、これらの症状が現れることなく、意識障害や昏睡に突然陥ってしまうのです。

これは、糖尿病性神経症が進行・悪化することで、自律神経に異常を来してしまうことに原因があるといえます。

無自覚性低血糖の症状は、特に高齢者の2型糖尿病患者に多いとされています。

意識障害や昏睡から死に至るケースもあるため、注意が必要です。

(2)壊疽

壊疽とは、細胞や組織が腐敗してしまった状態のことをいいます。

糖尿病性神経症が進行・悪化することで感覚が麻痺・消失してしまうと、傷や怪我に気づきにくくなってしまいます。

また、糖尿病になると免疫機能も低下するため、傷口から細菌感染が起こりやすくなります。

これによって傷口から細菌が感染すると、細胞や組織が壊死してしまい、その箇所が変色してしまうのです。

放置することで重症化してしまい、感染が広がるのを防ぐために壊疽した部分の切断を余儀なくされるケースも少なくありません。

そのため、普段から足を清潔に保ち、傷や怪我に注意を払うなど、「フットケア」を怠らないようにすることが重要です。

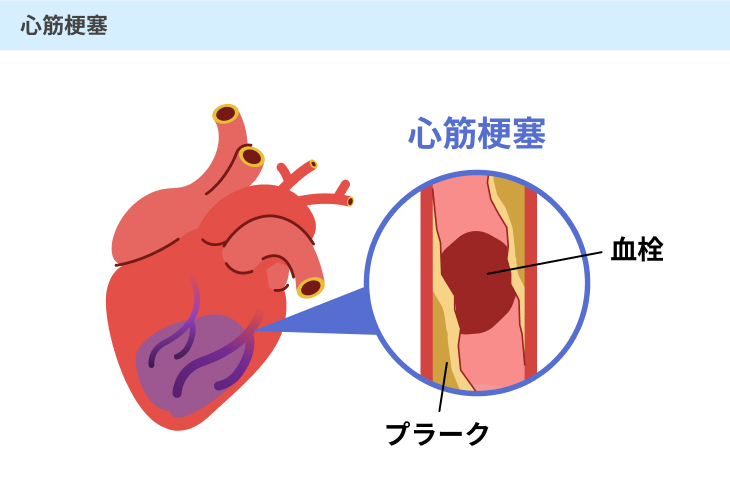

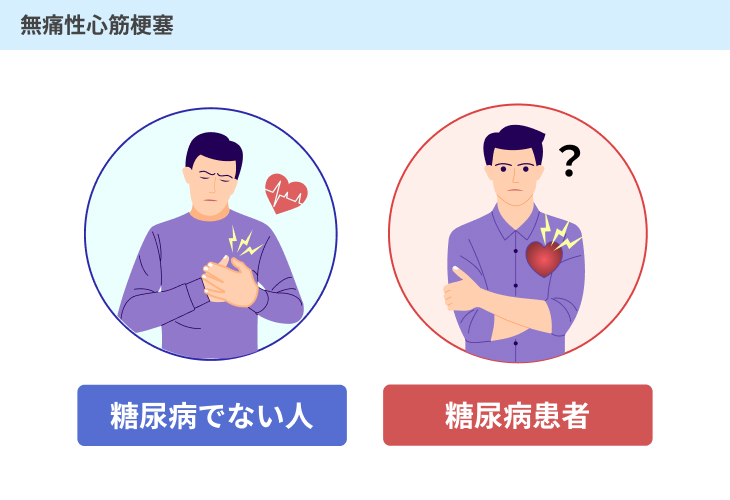

(3)無痛性心筋梗塞

心筋梗塞は、心臓を覆うように張り巡らされている太い血管(冠動脈)が詰まることによって引き起こされます。

血管が詰まってしまうことで心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養素を運ぶことができなくなるため、心筋が壊死してしまうのです。

通常であれば、心筋梗塞を引き起こすと胸に激しい痛みを伴うものの、糖尿病性神経症が進行した状態では痛みを感じることができず、心筋梗塞が生じても発見が遅れてしまいます。

これによって、心筋の壊死が進み、自覚症状がないままに突然死につながるリスクが高まってしまうのです。

また、糖尿病による動脈硬化が心筋梗塞のリスクを高めることも知られています。

このように、糖尿病にはさまざまな合併症を引き起こす可能性があり、中には生命に関わる重篤なものもあります。

そのため、糖尿病が進行し、糖尿病性神経症などの合併症を引き起こしてしまう前に予防を行うことが最も重要です。

どのような点に注意しながら予防を行うべきかについては、次項で詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

5.糖尿病性神経症を予防するためのポイント

糖尿病性神経症は、糖尿病の合併症の1つであるため、糖尿病自体を予防することが糖尿病性神経症を予防することにつながるといえます。

具体的には、血糖値の上昇を抑えることで糖尿病や糖尿病性神経症を予防することができるため、以下のようなポイントを押さえておくことが大切です。

- 専門の医療機関を早期に受診する

- 食習慣を改善する

- 運動の習慣を身につける

なお、血糖値は通常の健康診断の検査項目の1つにもなっています。

そのため、定期的に健康診断を受け、血糖値の状態を把握することも糖尿病や糖尿病性神経症を予防するのに効果的といえるでしょう。

(1)専門の医療機関を早期に受診する

体に普段と異なる不調や症状が現れた場合には、まずは専門の医療機関を受診することが重要です。

糖尿病は、インスリンというホルモンバランスが崩れることによって発症する病気であるため、ホルモンに関する病気の診断と治療を専門とする内分泌科を受診することがおすすめです。

内分泌科を受診することで、必要な精密検査を早期に受けることができ、早期発見による適切な治療を開始することができます。

もっとも、糖尿病性神経症は初期には目立った症状が現れないことも多いです。

しかし、糖尿病には特徴的な症状が見られることがあります。

具体的には、以下のような症状です。

- 多尿・頻尿

- 異常なほどの口やのどの渇き

- 倦怠感・疲れやすさ

- 急激な体重減少

これらの症状が現れている場合には、すでに糖尿病を発症している可能性もあります。

症状を放置することで、糖尿病が進行・悪化してしまい、合併症である糖尿病性神経症を引き起こしてしまうリスクが高まります。

そのため、上記のような症状が現れている場合には、糖尿病の可能性も視野に入れて内分泌科を受診することを推奨します。

なお、糖尿病を専門とするクリニックでも専門的な検査や治療を受けることができるため、お近くに内分泌科がない場合には糖尿病専門クリニックを受診することも検討しましょう。

(2)食習慣を改善する

血糖値は、食事の内容や食習慣によって上昇しやすくなることが知られています。

特に栄養バランスや食事の量に偏りがあると、血糖値が急激に上昇しやすくなり、血管が傷つきやすくなってしまうのです。

具体的には、糖質や脂質を多く含むものを過剰に摂取することで、血糖値が上昇しやすくなります。

糖質や脂質を多く含むものには、菓子パンやファーストフード、スナック菓子などがあり、普段からよく食べている方は注意が必要です。

これに対して、食物繊維やミネラル、タンパク質などの栄養素は体の中に吸収されるまでに時間がかかるため、糖質や脂質と合わせてとることで血糖値の急激な上昇を抑えることにつながります。

特に緑黄色野菜や海藻類には食物繊維やミネラルが豊富に含まれているため、野菜などを意識的に多くとるようにすることも血糖値を急激に上げないためにも効果的といえます。

また、早食いを避けて時間をかけて食事をとることで、満腹感を得やすくなり、必要以上のカロリーをとることを抑える効果も期待できます。

なお、ものをよく噛んで食べることで、唾液の分泌が促され、消化を助けるはたらきも期待できるのです。

このように、栄養素のバランスや1日の摂取カロリー量など、食習慣を全体的に見直すことが血糖値の上昇を抑えるためには大切といえるでしょう。

もっとも、具体的にどのような点に注意をすべきかは、血糖値の状態や現れている症状の内容・程度によっても異なります。

そのため、自己判断で食習慣を変えると、必要な栄養素が不足したりして、却って血糖値の状態が悪化する可能性もあるのです。

血糖値の状態が気になる方や食習慣に不安がある場合にも、まずは内分泌科などを受診して、医師の指示に従いながら改善していくことが最も効果的といえるでしょう。

(3)運動の習慣を身につける

食習慣の見直しとともに、定期的な運動習慣を身につけることも重要です。

特にインスリンのはたらきが弱められてしまうことによって発症する2型糖尿病は、運動不足による肥満が原因の1つともされています。

これは、体に脂肪が貯まることによって、インスリンのはたらきが弱められてしまい、血糖値が下がりにくくなってしまうことに理由があるとされています。

定期的な運動の習慣を身につけることは、脂肪の燃焼を促し、インスリンのはたらきを改善させるためにも効果的です。

なお、血液の流れの悪さから足の裏の熱さなどの症状が現れることもあります。

そのような場合には、運動を行うほか、日常生活での体の動かし方を工夫することで、血行の改善を図ることも可能です。

例えば、食事の直後に立ったり、移動の際にはなるべく階段を使うなど、少しずつ体を動かすようにすることもおすすめです。

もっとも、すでに糖尿病性神経症の症状が現れている場合には、無理に運動を行うことで足に傷や怪我を負ってしまうリスクが高まります。

そのため、症状の内容や程度、生活のリズムに合わせて適切な運動習慣を身につけることが最も大切です。

まとめ

本記事では、足裏の熱さと糖尿病の関係やメカニズムなどについて解説しました。

足裏の熱さが就寝時などの安静時に現れ、足の痺れや痛みなどもある場合には、糖尿病の症状が進行・悪化している可能性もあります。

糖尿病による足先の症状を放置することで、痛みなどを感じにくくなり、細菌感染や壊疽などのリスクが高まるほか、生命に関わることもあるため、違和感に気づいた時点で早期に内分泌科などを受診するようにしましょう。

糖尿病は、早期発見と適切な血糖値コントロールによって、現れている症状の改善を図ったり合併症を予防したりすることが可能です。

本記事で紹介したような症状に心当たりのある方は、内分泌科や糖尿病専門クリニックで精密検査を受けることも検討しましょう。