糖尿病の予防にコーヒーは効果的?予防効果を高める飲み方や注意点についても解説

「糖尿病の予防にコーヒーが効果的なのは本当?」

「コーヒーにはどのような効果があるのか知りたい」

「コーヒーの飲み方で気をつけるべきポイントは?」

糖尿病を予防するための健康習慣などについて興味や関心がある方の中には、コーヒーの飲用習慣について、このような疑問をお持ちの方もいると思います。

糖尿病は、遺伝や生活習慣などが影響することによって、血液中のブドウ糖をエネルギーとして消費できなくなる病気です。

これは、ブドウ糖を細胞に取り込ませて消費を促すはたらきを持つインスリンというホルモンの量が減ったりうまく細胞にはたらかなくなったりすることに理由があります。

そのため、血液中にブドウ糖があふれてしまい、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が続くことで糖尿病を引き起こすのです。

特に遺伝的要因によって引き起こされるものを1型糖尿病、生活習慣の乱れなどによって引き起こされるものを2型糖尿病といいます。

このうち、1型糖尿病を完全に予防することは困難とされていますが、生活習慣の乱れなどによって徐々に症状が進行・悪化する2型糖尿病については、発症を予防することが可能です。

その中でも、コーヒーと2型糖尿病との関係について研究がされており、コーヒーを摂取することによって、2型糖尿病の発症を防ぐ効果が期待できるとされています。

また、2型糖尿病以外の病気についても、発症や死亡のリスクを抑える可能性があることがさまざまな研究を通じて示唆されているのです。

本記事では、コーヒーが2型糖尿病の予防に効果的な理由や予防効果が期待できるほかの病気についても解説します。

また、糖尿病の予防効果を高めるためのコーヒーの飲み方のポイントについても合わせて解説しています。

なお、2型糖尿病を引き起こす原因や主な症状、放置するリスクなどについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

1.糖尿病の予防にコーヒーが効果的な理由

コーヒーにはさまざまな成分が含まれており、その成分が体に与える健康効果などについても研究が行われています。

その中でも、コーヒーは2型糖尿病の発症を予防する効果が期待できるという研究があるのです。

国立がん研究センターが2009年に発表した多目的コホート研究(JPHC研究)の結果において、コーヒーの摂取と糖尿病の発症との関係について報告がされています。

その研究によると、コーヒーを1日に3~4杯摂取する人は、ほとんど摂取しない人と比較すると、男性で17%、女性で38%も糖尿病を発症するリスクが低いことが明らかとなったのです。

また、16週間にわたって1日にコーヒーを5杯摂取するグループとそうでないグループを比較した別の研究では、コーヒーを摂取し続けたグループの食後2時間血糖値が平均で10%低下したことが報告されています。

このように、コーヒーには血糖値の上昇を抑えるはたらきがあり、そのことが糖尿病の発症を防ぐことにつながっている可能性が示唆されているのです。

また、上記のような効果は、コーヒーに含まれるカフェインとクロロゲン酸という成分のはたらきによるものであることが指摘されています。

それぞれのはたらきについて、以下で解説します。

(1)カフェインによる効果

カフェインは植物に由来するアルカロイドという成分の一種です。

特にコーヒー豆や茶葉に含まれ、コーヒーやお茶の苦味のもととなる成分として知られています。

カフェインには、中枢神経にはたらきかけて眠気などを妨げて覚醒効果をもたらすほか、以下のようなはたらきがあります。

- 基礎代謝の向上

- 脂肪の燃焼効果

このようなカフェインのはたらきが糖尿病の予防に効果を発揮している可能性が示唆されているのです。

#1:基礎代謝の向上

カフェインには、自律神経のはたらきを高めて基礎代謝を向上させる効果があります。

自律神経は、心臓や血管の収縮、呼吸、発汗量の調整など、私たちが普段無意識にしている活動に関わります。

このほか、栄養素の分解や吸収などにも関わり、自律神経のはたらきが活発になることで、上記のような活動も促されるのです。

これによって、エネルギーの吸収・消費が促され、基礎代謝を高める効果が期待できます。

具体的には、カフェインを摂取することによって、基礎代謝が3~11%程度高まることが知られています。

そして、基礎代謝が高まることで、ブドウ糖もエネルギーとして消費されやすくなることが血糖値の上昇を抑えることにもつながるのです。

#2:脂肪の燃焼効果

カフェインのはたらきによって基礎代謝が向上すると、脂肪の燃焼が促されることになります。

これは、エネルギーの吸収・消費が促されることによって、体の中に蓄えられた脂肪も消費されることに理由があるのです。

生活習慣などが乱れることによって、体に脂肪が蓄えられ、そのことが肥満の原因となることがあります。

この状態を放置することで、脂肪細胞から悪玉アディポサイトカインという物質が放出され、インスリンのはたらきを妨げてしまうのです。

そうすると、ブドウ糖がうまく細胞に取り込まれなくなってしまい、血液中にあふれることで血糖値が高い状態が続き、2型糖尿病を発症するリスクが高まります。

コーヒーに含まれるカフェインのはたらきによって脂肪の燃焼が促進されることで、インスリンがはたらきやすくなり、肥満や糖尿病の予防につながるのです。

なお、肥満は2型糖尿病を引き起こすリスク因子としても知られています。

また、2型糖尿病に肥満が合併することで血糖値が安定しなくなり、症状が進行・悪化するリスクもあるため、注意が必要です。

肥満と2型糖尿病の関係性や肥満が引き起こす健康上のリスクについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

(2)クロロゲン酸による効果

クロロゲン酸はポリフェノールの一種です。

主にコーヒー特有の酸味や渋み、色味などに関連する成分であることが知られています。

ポリフェノールはほとんどの植物に含まれる成分であり、人への健康効果についても研究・報告がされています。

特にクロロゲン酸には以下のようなはたらきがあり、これらのはたらきが糖尿病の予防効果にも関連しているという指摘があるのです。

- 血糖値の急激な上昇の抑制

- 血圧の改善効果

- 体脂肪の減少促進

順に見ていきましょう。

#1:血糖値の急激な上昇の抑制

クロロゲン酸には、糖質の吸収を緩やかにするはたらきがあります。

米やパンなどの炭水化物に含まれる糖質は、唾液に含まれるアミラーゼという酵素のはたらきによってブドウ糖に分解されます。

分解されたブドウ糖は小腸で吸収されますが、吸収スピードが速い場合には、血液中に大量のブドウ糖があふれてしまい、短時間で血糖値が上昇してしまうのです。

クロロゲン酸は、ブドウ糖の吸収スピードを穏やかにすることで、食後血糖値が急激に上昇することを抑えることができます。

また、糖質がブドウ糖に分解されること自体を抑制するはたらきもあるのです。

このことは、カフェインによる脂肪燃焼効果と合わさることで、血糖値の上昇を抑えて2型糖尿病を予防するはたらきがあるといえるでしょう。

#2:血圧の改善効果

血糖値の急激な上昇を抑えるはたらきだけでなく、クロロゲン酸には強い抗酸化作用があることが知られています。

抗酸化作用とは、体の中で発生する活性酸素という物質に対抗するはたらきです。

活性酸素が体の中で過剰に作り出されることで、体の細胞や組織が徐々に傷つき、老化や病気の原因となります。

しかし、クロロゲン酸が持つ抗酸化作用によって、活性酸素のはたらきを妨げることができます。

特にクロロゲン酸の抗酸化作用は、活性酸素が血管を傷つけることを抑制し、血管の柔軟性を保つことにも関わるため、これによって血圧の改善効果を期待できるのです。

高血圧の状態は血管を徐々に傷つけ、動脈硬化や心筋梗塞などの病気のリスクを高めてしまうため、血圧を改善することは、これらの病気を予防するためにも効果的といえるでしょう。

なお、高血圧と血糖値の上昇はお互いに影響を及ぼし合い、高血圧に糖尿病が合併することもあれば、糖尿病を原因として高血圧が引き起こされる場合もあります。

そのため、クロロゲン酸が持つ抗酸化作用は、糖尿病と高血圧の両方のリスクを同時に抑える効果も期待できるのです。

高血圧と糖尿病の関係や双方を予防するためのポイントなどについては、以下の記事をご参照ください。

#3:体脂肪の減少促進

コーヒーに含まれるカフェインには脂肪の燃焼を促す効果が期待できますが、クロロゲン酸には体脂肪を減らす効果があることが知られています。

これは、クロロゲン酸が肝臓で脂質が作り出されるはたらきを抑えることに理由があります。

肝臓は、ブドウ糖や脂質をエネルギーとして変換するはたらきを担っています。

このほか、余分な栄養素を脂質に再合成して蓄えるはたらきがあり、体の中に過剰に蓄えられることによって体脂肪が増加してしまうのです。

クロロゲン酸は、肝臓における脂質の再合成を抑えることによって、体の中に蓄えられた体脂肪を減少させるため、体重を減少させたり肥満を改善したりする効果も期待できます。

また、ほかの物質からブドウ糖を作り出して放出する「糖新生」という現象を抑えるはたらきもあります。

これによって、血糖値を下げる効果も期待でき、糖尿病の発症を防ぐことができるとされているのです。

さらに、クロロゲン酸は肝臓に運ばれると、肝臓に蓄えられている脂肪が燃焼されることを助けるはたらきもあります。

そのため、クロロゲン酸が肝臓における脂質の再合成を抑制し、脂肪の燃焼をサポートすることで、体脂肪の減少と燃焼が促されるのです。

2.コーヒーがほかの病気にもたらす効果

上記のように、コーヒーには血糖値の上昇を抑える効果のほか、抗酸化作用や血圧の改善効果など、さまざまな作用が期待できます。

これらの作用は2型糖尿病の予防に効果的であるだけでなく、ほかの病気のリスクにも有益であることがさまざまな研究によって示唆されています。

具体的には、以下のようなリスクを下げる可能性があるのです。

- 心疾患・脳血管疾患による死亡リスク

- 肝臓がんの発症リスク

- 痛風の発症リスク

それぞれについてご説明します。

(1)心疾患・脳血管疾患による死亡リスク

コーヒーには、心疾患や脳血管疾患による死亡のリスクを低下させる効果が期待できることが指摘されています。

心疾患と脳血管疾患は、いずれも血管が傷つくことによって引き起こされる病気の総称です。

このうち、心疾患には、以下のような病気が含まれます。

- 不整脈

- 心不全

- 狭心症

- 心筋梗塞 など

また、脳血管疾患には、以下のような病気が挙げられます。

- 脳梗塞

- 脳出血

- くも膜下出血 など

2015年に発表された研究結果では、コーヒーを1日に3~4杯飲む人は、ほとんど飲まない人と比較すると、心疾患による死亡のリスクが36%、脳血管疾患による死亡リスクが43%低下することが報告されています。

なお、この研究は、あくまで死亡のリスクが低下する可能性が報告されているものであり、これらの病気の発症を予防する効果までを示したものではない点に注意が必要です。

これらの病気による死亡のリスクが低下するのは、クロロゲン酸による血糖値や血圧の改善効果が関連している可能性が指摘されています。

また、抗酸化作用によって血管が保護されることも、これらの病気の死亡リスクを低下させることに関わっている可能性があるといえるでしょう。

もっとも、1日に5杯以上コーヒーを摂取した場合には、3~4杯飲む場合と比較して、心疾患と脳血管疾患の双方で死亡リスクが増加したことも示されています。

そのため、過剰なコーヒーの摂取は、これらの病気に関していえば、死亡リスクを却って増大させる可能性があることに注意が必要です。

(2)肝臓がんの発症リスク

コーヒーの飲用習慣が肝がんの発生リスクを抑えるという研究もあります。

2009年に発表された研究結果によると、1日に3杯以上コーヒーを飲む人は、ほとんど飲まない人と比較すると、肝臓がんの発生リスクが46%低下することが示されました。

また、肝臓がんを引き起こすことで知られる肝炎ウイルスに感染しているかどうかで分けた場合でも、コーヒーの摂取量が多い方が肝臓がんの発症を抑える傾向があることが明らかとなっています。

なお、研究では、コーヒーが肝臓がんを予防するメカニズムの解明までには至りませんでした。

しかし、クロロゲン酸が持つ抗酸化作用や肝臓機能を保護するはたらきが肝臓がんの発症リスクを抑えている可能性が指摘されています。

また、クロロゲン酸には炎症を抑制するはたらきもあるため、これによって肝臓の病変が悪化することを防ぐ可能性があるのです。

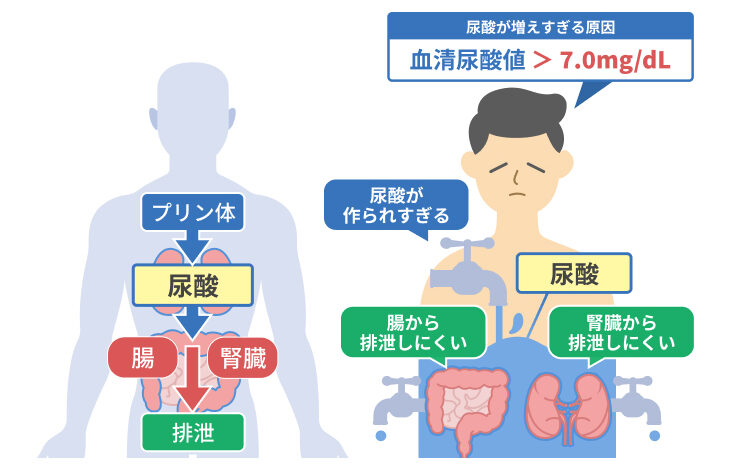

(3)痛風の発症リスク

習慣的にコーヒーを飲用することによって、痛風を予防できる可能性があるという研究もあります。

痛風は、体の中で尿酸という物質が過剰に溜まることによって引き起こされるものです。

尿酸は、プリン体という物質から作られる老廃物であり、通常は尿と一緒に体の外に排出されます。

しかし、尿酸が過剰に作られたり、体の外への排出がうまくできなかったりすることで、体の中に溜まってしまうのです。

体の中に尿酸が溜まると、尿酸が結晶化し、次第に足や指先の関節などに蓄積していきます。

そうすると、尿酸の結晶が溜まった関節の部分が腫れ、歩行できないほどの激しい痛みが現れることがあり、この発作を痛風発作といいます。

2022年に発表された研究結果では、コーヒーを飲用する習慣が尿酸値の変化に与える影響は認められなかったものの、痛風の発症リスクを低下させる効果があることが示されたのです。

この研究でも、コーヒーがどのように痛風の発症リスクを抑えるかについて、詳細なメカニズムは明らかとはなりませんでした。

しかし、尿酸値への影響が見られなかったにも関わらず、痛風の発症リスクを抑えたことから、痛風を発症する因子には尿酸値以外のものが関わっている可能性が示唆されたのです。

3.糖尿病の予防効果を高めるためのポイント

コーヒーの摂取が2型糖尿病の予防に効果的なのは、血糖値の上昇を抑えるはたらきが期待されるからです。

しかし、漫然とコーヒーを飲むことで血糖値の上昇を抑えることができるわけではありません。

コーヒーを飲むことによって効果的に血糖値を下げ、2型糖尿病の予防効果を高めるためには、以下のようなポイントを意識することが大切です。

- 1日の摂取量は3~4杯にとどめる

- 砂糖を入れずに飲む

- 食前などの空腹時に摂取する

- 習慣的に飲用する

順にご説明します。

(1)1日の摂取量は3~4杯にとどめる

コーヒーが血糖値や血圧などに与える改善効果は、摂取量が多くなるほどよくなる傾向があります。

もっとも、過剰に摂取すればよいというわけではなく、適量にとどめる必要があることに注意しましょう。

具体的には、上記のような研究の成果も考慮して、1日に3~4杯を目安にすることが2型糖尿病を予防する効果を高めるためにも有益といえます。

なお、コーヒーを飲みすぎると、カフェインも過剰に摂取することになります。

先ほども述べたように、カフェインには自律神経の活動を高め、基礎代謝を向上させる効果がありますが、過剰に摂取することで、これらのはたらきも過剰に高められてしまいます。

そうすると、神経のはたらきが高まることで、心拍数や血圧が上昇するなどの悪影響が現れることもあるのです。

また、不眠症や不整脈が引き起こされることもあり、コーヒーの過剰摂取は却って健康を害する可能性もあることに注意しましょう。

なお、カフェインが含まれる量が少ないカフェインレスコーヒーやデカフェなどでも血糖値や血圧の改善効果が見られることがこれまでの研究で分かっています。

そのため、カフェインによる不眠や神経過敏が気になる場合には、カフェインレスコーヒーなどで代用するのもおすすめです。

(2)砂糖を入れずに飲む

砂糖を入れずにブラックコーヒーの状態で摂取することが2型糖尿病の予防のためには望ましいです。

これは、砂糖などの糖分を含んだ状態で摂取すると、血糖値が上昇しやすくなることに理由があります。

特に飲み物は食べ物と比較すると消化・吸収のスピードが速いため、血糖値が急激に上昇しやすいです。

また、カフェインと砂糖を同時に摂取することも血糖値の急激な上昇を引き起こすため、注意が必要といえます。

(3)食前などの空腹時に摂取する

2型糖尿病の予防効果を高めるためには、コーヒーの摂取量だけでなく、タイミングも意識しましょう。

具体的には、満腹時よりも空腹時にコーヒーを摂取した方が血糖値を下げる効果が期待できます。

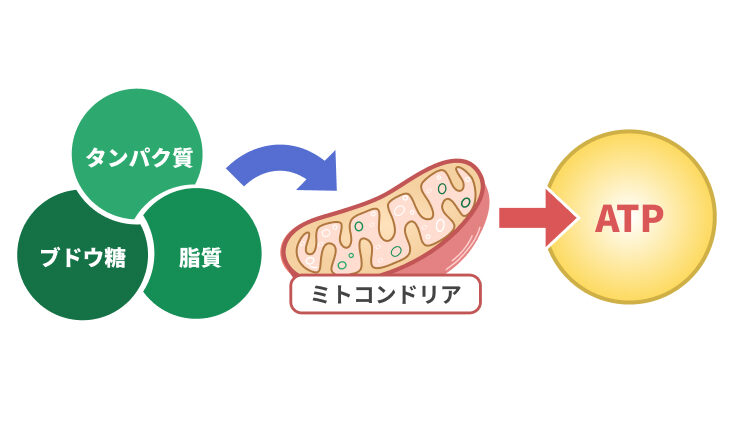

これは、インスリンがはたらいていない空腹時にコーヒーを飲むことで、カフェインが細胞の中のミトコンドリアを活性化させることに理由があります。

ミトコンドリアは、ブドウ糖や脂質などを材料としてアデノシン三リン酸(ATP)というエネルギー物質を作る役割を持つ器官です。

そのため、空腹時にコーヒーを飲むことで、ミトコンドリアによるエネルギー産生を促して血糖値を下げることにつながります。

また、食前にコーヒーを飲むことで、空腹感を抑えて食事量を調整することができ、このことが食後血糖値の急激な上昇を抑えることにもつながる可能性があるのです。

このように、2型糖尿病を予防するためには、空腹時にコーヒーを飲んだ方がメリットが大きいといえます。

もっとも、クロロゲン酸には胃腸のはたらきを抑える作用もあるため、飲みすぎることで腹痛や胸やけなどの症状が現れることがある点に注意しましょう。

(4)習慣的に飲用する

一時的ではなく、習慣的にコーヒーを飲み続けることも大切です。

冒頭でご紹介したコーヒーの飲用と食後血糖値の関係についての研究では、8週間コーヒーを飲み続けても血糖値に変化は見られませんでした。

しかし、16週間にわたって飲用を続けることで、はじめて食後血糖値の急激な上昇が抑えられたのです。

これは、1日のコーヒーの摂取量を守りながら、一定の期間にわたって飲用し続けることが血糖値の上昇を抑えることに影響を与えるということができます。

2型糖尿病の発症を防ぐ効果を高めるためには、飲用の頻度や期間の長さも意識するようにしましょう。

なお、コーヒーにはさまざまな成分が含まれ、それが健康を維持・増進することに貢献している可能性があるものの、コーヒーを習慣的に飲むだけであらゆる病気を予防できるわけではありません。

そのため、食習慣や運動習慣の改善など、生活習慣全体を見直すことが糖尿病をはじめとする病気を予防し、健康的な生活を営むために重要といえるでしょう。

4.糖尿病の治療とコーヒーの摂取に関する注意点

上記で述べてきたように、コーヒーを習慣的に飲み続けることによって、2型糖尿病をはじめとする病気のリスクを抑えることができる可能性があります。

もっとも、すでに糖尿病を発症してしまい、治療を行っている場合には、コーヒーの摂取が却って悪影響を及ぼすこともあるのです。

具体的には、以下のようなことに注意を払いましょう。

- 血圧が上昇する可能性がある

- 血糖値が上昇する可能性がある

- 食事と運動のバランスを意識する

順に解説します。

(1)血圧が上昇する可能性がある

コーヒーに含まれるクロロゲン酸には、血圧を改善する効果があります。

もっとも、カフェインには自律神経のはたらきを高めるはたらきがあるのです。

そのため、糖尿病の治療中にコーヒーを過剰に摂取すると、自律神経のはたらきが過剰となり、神経過敏や心拍数の上昇などを引き起こすことがあります。

また、心拍数の上昇や血管の収縮が引き起こされることにより、却って血圧が上昇してしまうことがあるため、注意が必要です。

(2)血糖値が上昇する可能性がある

コーヒーには血糖値の急激な上昇を抑える効果が期待できます。

しかし、糖尿病の治療中に過剰に摂取することで、却って血糖値が上がりやすくなってしまう可能性があることにも注意が必要です。

特に2型糖尿病の治療で用いられる飲み薬(経口血糖降下薬)の中には、カフェインを分解するはたらきを阻害する成分が含まれているものもあります。

これによって、カフェインが過剰に作用してしまう可能性があるのです。

カフェインにはインスリンのはたらきを妨げる作用もあるため、過剰なコーヒーの摂取は血糖値のコントロールに悪影響を及ぼすことも考えられます。

このように、カフェインには血圧と血糖値の双方を上昇させてしまうリスクがあります。

そのため、糖尿病の治療を行っている方は、コーヒーに限らずカフェインが含まれているものはなるべく避けた方がよいといえるでしょう。

(3)食事と運動のバランスを意識する

糖尿病の治療は、食事と運動のバランスを保つことが基本です。

これは、生活習慣などの乱れによって引き起こされる2型糖尿病の治療においては特に意識すべきポイントといえます。

そのため、コーヒーが持つ健康効果のみに着目するよりも、食事や運動といった生活習慣全体の改善に取り組むことが糖尿病の治療では最も重要です。

具体的には、血糖値を安定させるために1日3食規則正しいタイミングで食事をとることなどを意識しましょう。

また、炭水化物(糖質)に偏った食事が常態化している場合には、食事を通じて体の中に取り込まれるブドウ糖が過剰となり、血糖値が高い状態が続いてしまいます。

そのため、栄養素のバランスを見直し、血糖値が上昇しにくい食事を心がけることも効果的といえるでしょう。

また、習慣的に運動に取り組むことで、体の中のブドウ糖を効果的にエネルギーとして消費することができます。

これによって、ブドウ糖などの栄養素を消費しやすい体を作ることができ、長期的に血糖値を安定化させる効果も期待できるでしょう。

このことは、2型糖尿病の原因となる肥満を改善し、インスリンのはたらきをよくするためにも効果的です。

まとめ

本記事では、コーヒーが2型糖尿病の予防に効果的な理由や予防効果を高めるための飲み方などについて解説しました。

コーヒーに含まれる成分は、血糖値の上昇を抑えたり血圧を改善したりするはたらきがあるため、2型糖尿病を予防する効果が期待できるでしょう。

もっとも、過剰な摂取は却って血圧や血糖値を悪化させることにつながります。

そのため、予防効果を高めるためには、摂取量や飲用のタイミングなどに注意が必要です。

また、すでに糖尿病の治療を行っている場合には、過剰なコーヒーの摂取が却って血糖値のコントロールを乱すリスクもあります。

糖尿病の予防や治療の基本は、食事と運動の習慣を改善させることにあります。

血糖値が気になる方や健康に不安がある方は、一度専門の医療機関で精密検査を受けることをおすすめします。