食べたばかりなのにお腹がすく原因は?糖尿病との関係や食後の空腹感を抑えるポイントも解説

「食べてから時間が経っていないのにお腹がすく原因は?」

「糖尿病と食後の空腹感にどのような関係があるのか」

「食後の空腹感を抑えるためにできることが知りたい」

食事をしてもすぐにお腹がすいてしまうという方の中には、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。

食事量が極端に少ない場合などには、満腹感を得られなかったり、必要な栄養素が不足していたりすることから、すぐにお腹が減ってしまうこともあります。

しかし、そのような状態ではないにも関わらず、食後すぐにお腹が減ってしまうことが長く続いている場合には、糖尿病に原因がある可能性も考えられます。

糖尿病は、インスリンというホルモンのバランスが崩れることで発症する病気です。

インスリンは、血液中のブドウ糖を細胞に吸収させて、エネルギー源として消費させるはたらきがあります。

しかし、インスリンの量が減ったり、細胞へのインスリンのはたらきが低下したりすると、ブドウ糖の消費がうまくできなくなってしまいます。

これによって、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が続いたり、体がエネルギー不足に陥ったりしてしまうのです。

そして、エネルギー不足に陥ることで空腹感が現れ、糖尿病では特に食後すぐに空腹感が現れることが多いといえます。

このように、糖尿病と空腹感との間には、インスリンのバランスが崩れることが関係しているのです。

もっとも、食後の空腹感は、インスリンの乱れによる糖尿病のほかにも原因があることも考えられます。

本記事では、食後すぐに空腹を感じるメカニズムや原因、糖尿病以外に考えられる要因などについて解説します。

また、糖尿病で見られる主な症状についても合わせて解説しています。

食後すぐに現れる空腹感のほかにも、本記事で解説するような症状が見られる場合には、すでに糖尿病を発症している可能性も考えられます。

理由の分からない空腹感や不調がある場合には、内分泌科などの専門の医療機関を受診し、精密検査を受けることをおすすめします。

1.食後すぐに空腹を感じてしまう主な原因

食後すぐに空腹感に陥る状態が続いている場合には、その空腹感は糖尿病が原因となって引き起こされている可能性があります。

先ほども述べたように、糖尿病はインスリンのバランスが崩れることで発症する病気です。

これによって、ブドウ糖の取り込みがうまくできなくなると、体はエネルギー不足に陥り、食事をとった後であっても空腹感が生じることになります。

具体的には、食後の空腹感は、以下の要因によって引き起こされることがあるのです。

- インスリンの乱れ

- 血糖値の急激な変動(血糖値スパイク)

- ホルモンバランスの乱れ

なお、これらが関係して生じる空腹感は、食事の量や栄養素が不足していることによって現れているわけではありません。

そのため、さらに食事をとってしまうと、肥満の原因になってしまいます。

脂肪が蓄えられてしまうと、脂肪細胞からインスリンのはたらきを妨げる物質(悪玉アディポサイトカイン)が放出され、さらにブドウ糖の取り込みができなくなってしまうのです。

これによって、糖尿病の症状がさらに悪化・進行してしまうリスクが高まることに注意しましょう。

また、肥満自体が糖尿病を発症する原因となることにも注意が必要です。

なお、肥満と糖尿病の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。

(1)インスリンの乱れ

インスリンの量やはたらきに乱れが生じることで、食後の空腹感が現れます。

これは、食事を通して血液に吸収されたブドウ糖をうまくエネルギー源として消費できないことによって、体の細胞がエネルギー不足に陥ることに原因があります。

細胞がエネルギー不足に陥ると、体は食事によって栄養素を取り入れる信号を脳から発信し、空腹を感じてしまうのです。

なお、糖尿病はインスリンのバランスが乱れた状態が長く続くことで徐々に進行・悪化していきます。

そのため、初期段階では目立った自覚症状が現れないことがほとんどです。

もっとも、空腹感はインスリンのバランスが崩れることで生じるため、糖尿病の初期段階ですでに現れることが多いといえます。

しかし、その空腹感も病気であることに気づきにくいほどの異常にとどまることが多く、ほとんどのケースで放置されてしまいます。

インスリンの乱れを放置することで、体は常にエネルギー不足となり、疲労感や倦怠感などの症状が現れることもあるのです。

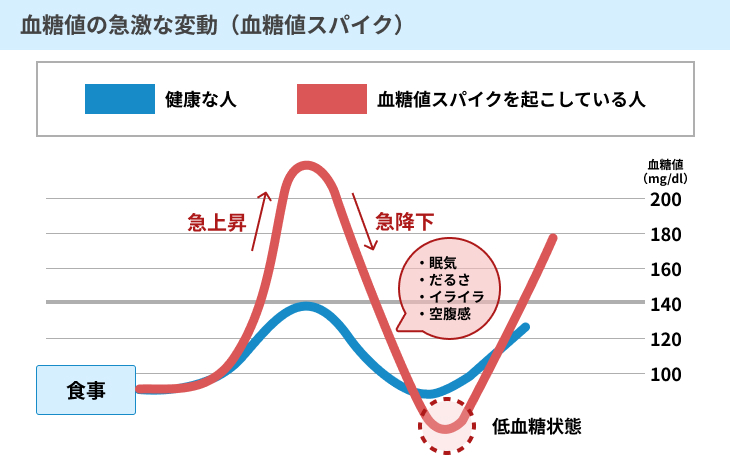

(2)血糖値の急激な変動(血糖値スパイク)

食後の空腹感は、インスリンのバランスが崩れることで、体の細胞がエネルギー不足に陥ることで現れます。

もっとも、糖尿病によるインスリンの乱れのほか、血糖値が急激に上昇した後に急激に低下することによっても空腹感が見られることがあるのです。

これは、「血糖値スパイク」と呼ばれる現象であり、糖尿病を発症していない場合にも見られることがあります。

インスリンには、体の中で常に放出される「基礎分泌」と食後のタイミングで放出される「追加分泌」の放出リズムがあります。

血糖値スパイクは、上記のうち、追加分泌のタイミングが遅れることで引き起こされる現象です。

つまり、インスリンの放出が遅れることによって血糖値が急激に上昇してしまい、その後に過剰な量のインスリンが放出されることで血糖値が下がりすぎてしまうのです。

正常な範囲を超えて血糖値が下がってしまうと、脳がエネルギー不足であると判断し、空腹感が現れることになります。

また、血糖値が下がりすぎてしまうと、強い眠気や手足の震え、頻脈(脈が早くなる)などの症状が見られることもあります。

血糖値スパイクは、空腹時の血糖値は正常範囲であることが多く、通常の健康診断などでは発見されないことも多いです。

そのため、本人も気づかないうちに血糖値スパイクの状態に陥っていることもあります。

血糖値スパイクを放置することで血管が傷つき、動脈硬化や心筋梗塞などの病気を引き起こすリスクが高まってしまいます。

また、血糖値スパイクの状態が糖尿病を発症する直接の原因となることもあるため、注意が必要です。

健康診断などで血糖値に異常が見つからないものの、食後に強い空腹感や眠気に襲われることが多い場合には、血糖値スパイクに陥っている可能性もあります。

そのため、内分泌科や糖尿病専門クリニックなどで一度精密検査を受けることがおすすめです。

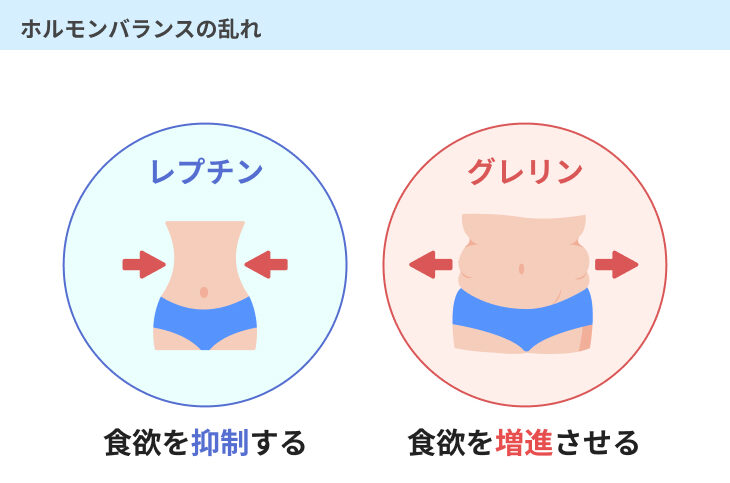

(3)ホルモンバランスの乱れ

インスリン以外のホルモンバランスが崩れることで、空腹を感じることもあります。

具体的には、以下のようなホルモンのバランスが関係している場合があるのです。

- グレリン

- レプチン

グレリンは、食欲を刺激するはたらきがあるホルモンで、主に胃から放出されます。

通常であれば、グレリンの放出量は空腹時に増加し、食後には減少するようになっています。

これに対して、レプチンは脂肪細胞から放出されるホルモンであり、食欲を抑えるはたらきがあります。

正常な状態であれば、グレリンとレプチンのバランスが保たれるため、食後にはレプチンのはたらきによって食欲が抑えられることになるのです。

しかし、糖尿病によるインスリンの乱れがこの2つのホルモンのバランスを崩してしまうという研究があります。

具体的には、糖尿病によるインスリンの乱れがグレリンの過剰な放出を引き起こし、このことが空腹感の原因となってしまうのです。

また、糖尿病になると、レプチンのはたらきに対して抵抗性が高まってしまい、食欲が収まらなくなることがあります。

このように、インスリン以外のホルモンバランスが崩れることで空腹感が現れることもあり、そこに糖尿病が関係しているケースもあることに注意が必要です。

2.糖尿病以外に考えられる空腹感の原因

食後に現れる空腹感には、糖尿病によるインスリンの量やはたらきの低下が関わっている可能性があります。

もっとも、空腹を感じるメカニズムはほかにも考えられるため、食後に空腹感が現れていることが直ちに糖尿病と結びつくわけではありません。

例えば、以下のような原因によって空腹感が見られることもあるのです。

- ストレス

- 睡眠不足

- 甲状腺機能亢進症

順にご説明します。

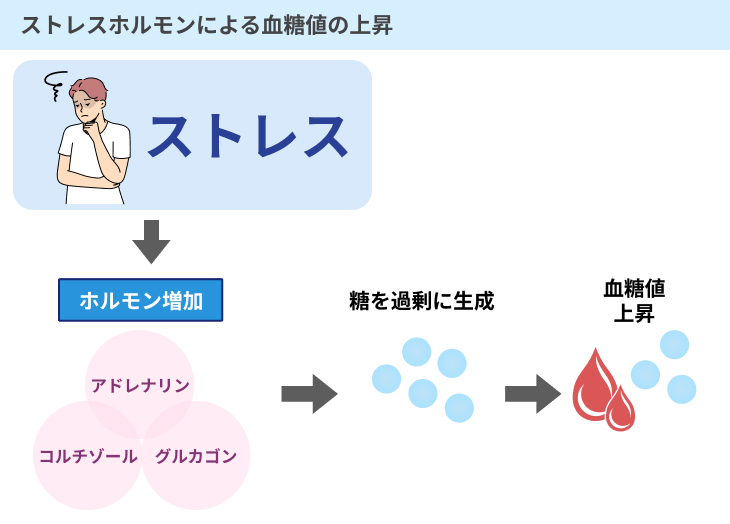

(1)ストレス

ストレスを感じることで、空腹感が現れることがあります。

これは、ストレスが加わることによって、ストレスホルモンと呼ばれる物質が体の中で放出されることに原因があります。

具体的には、以下のようなホルモンが挙げられます。

- コルチゾール

- アドレナリン

- グルカゴン

このうち、コルチゾールは肝臓に蓄えられているグリコーゲンという物質をブドウ糖に分解して血液中に放出するはたらきがあるのです。

これは、ストレスに対する体の自然な反応であり、エネルギー源となる物質を供給することで、体の緊張を保ち、ストレスに適切に対応するためのものです。

しかし、持続的なストレスにさらされることで、コルチゾールをはじめとするストレスホルモンが放出され続けてしまい、血糖値が高い状態が続いてしまいます。

そうすると、血糖値を正常な範囲に保つためにインスリンが過剰に放出され、急激に血糖値が下がることによって空腹感が現れるのです。

なお、慢性的なストレスは糖尿病の発症リスクを高めることが知られています。

ストレスが糖尿病の発症に与える影響やメカニズムについては、以下の記事で詳しく解説しています。

(2)睡眠不足

睡眠不足の状態が続くと、食欲が増進することがあり、このことが空腹感を引き起こす場合もあることに注意が必要です。

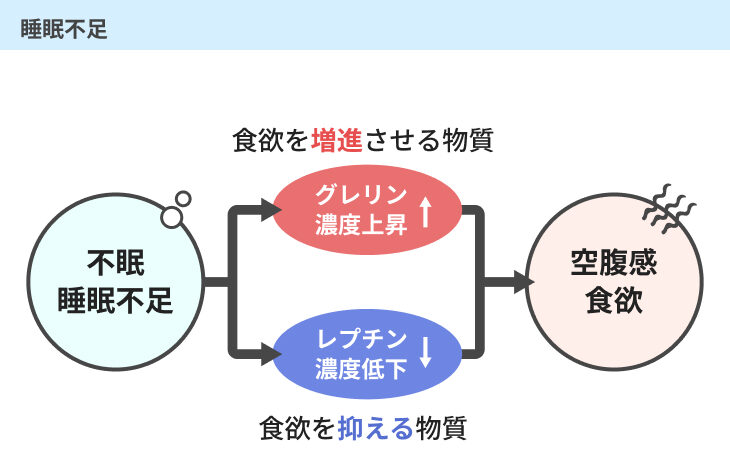

これは、睡眠不足によって、食欲に関わるグレリンとレプチンのバランスが崩れることに原因があります。

具体的には、睡眠不足の状態が続くことで、脂肪細胞から放出されるレプチンの量が減ってしまい、胃から放出されるグレリンの量が増えてしまうのです。

これによって、食欲が増進することで、空腹感が現れるようになります。

なお、睡眠時間が4時間程度の場合にグレリンとレプチンのバランスが崩れやすくなるという研究があります。

また、慢性的なストレスから睡眠不足に陥ることもあり、ストレスと睡眠不足は相互に影響を及ぼすこともあるため、注意が必要です。

もっとも、睡眠不足による空腹感は、十分な睡眠をとることで改善することがほとんどといえます。

そのため、寝つきが悪い場合や睡眠時間が短い場合には、質のよい睡眠をとることによって、空腹感を解消することができるケースが多いです。

(3)甲状腺機能亢進症

食欲の増進と空腹感が見られる場合には、甲状腺機能亢進症に原因がある可能性も考えられます。

甲状腺は、喉仏の下あたりにある器官で、甲状腺ホルモンという物質を作り、放出するはたらきを担っています。

甲状腺ホルモンには、タンパク質や脂質の分解を促すはたらきや心拍数を増加させるはたらきがあり、古い細胞を新しい細胞に作り変える「代謝」と呼ばれるサイクルに関わります。

このほか、自律神経を刺激し、体温や発汗量のほか、食欲の調整などにも関わるのです。

しかし、甲状腺のはたらきが過剰に高められることによって、甲状腺ホルモンの量が増加すると、上記のような活動が過剰に促されてしまいます。

そうすると、食欲の増進によって空腹感が現れやすくなるのです。

また、甲状腺機能亢進症では、栄養素の分解や吸収、胃腸のはたらきが活発化することで、体重の減少や下痢などの症状が見られることもあります。

甲状腺機能亢進症を引き起こすメカニズムや治療のポイントについては、以下の記事が参考になります。

3.糖尿病で見られる主な症状

食後の空腹感は、糖尿病によるインスリンの乱れのほか、さまざまな原因によって引き起こされることがあります。

もっとも、食後に強い空腹感が現れるだけでなく、常に空腹を感じるような場合には、インスリンの量やはたらきが低下している状態が長く続いている可能性もあるのです。

また、空腹感以外にも、以下のような症状が見られる場合には、糖尿病の疑いもあります。

- 尿の量や回数が増える

- 異常なほど口や喉が渇く

- 倦怠感や眠気

- 急激に体重が減る

- 怪我や傷の治りが遅くなる

糖尿病による高血糖の状態を放置すると、血管や神経が徐々に傷つき、血管が詰まったり神経のはたらきが悪くなったりします。

特に糖尿病によって血管や神経が傷つけられると、以下のような合併症を引き起こしやすくなることに注意が必要です。

- 糖尿病性神経症

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性腎症

これらは糖尿病に合併することが多く、三大合併症とも呼ばれています。

血糖値が高い状態が続くことで、上記のような合併症を引き起こし、手足の切断や失明などのリスクを高めることになるため、不調や異変を感じた段階で直ちに内分泌科などを受診することが重要です。

三大合併症を引き起こすメカニズムや症状、治療法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

(1)尿の量や回数が増える

血糖値が高い状態が続くことで、血液はドロドロの状態となってしまいます。

そうすると、体は血液の濃度を薄めるために血管の外から水分を取り入れます。

これによって血液量が増加してしまい、今度は余分な水分を体の外に排出しようとし、尿の量や回数が増加してしまうのです。

特に夜間に尿の量や回数が増えることが知られていますが、糖尿病の症状は徐々に進行するため、中年以降に症状が現れることが多いです。

そのため、加齢による夜間頻尿と区別がつかず、糖尿病の症状と気づかれずに放置されてしまうケースもあります。

なお、血糖値が160~180㎎/dLになると、尿の中にブドウ糖が混ざる尿糖が見られることが多いです。

また、尿にタンパク質が混ざる蛋白尿も生じることがあるため、尿検査で異常が見つかった場合には、速やかに内分泌科などを受診して精密検査を受けるようにしましょう。

糖尿病で見られる尿の特徴や異常が見つかりやすい検査項目については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

(2)異常なほど口や喉が渇く

上記のように、血糖値が高い状態が続くことで、血液の濃度を薄めるために血管の内部に水分が取り入れられます。

そうすると、細胞は水分不足に陥り、体が脱水症状となってしまいます。

これによって、体は不足した水分を補給しようとするため、口や喉が異常なほど渇いてしまうのです。

特に血糖値が上昇したタイミングで喉の渇きが生じることが多く、食後に空腹感と合わせて喉や口の渇きが現れている場合には、糖尿病に原因がある可能性も考えられます。

また、食事のタイミングとは関係なく喉の渇きが現れ続けている場合には、血糖値が高い状態が慢性化している可能性もあるため、注意が必要です。

糖尿病による口や喉の渇きの現れ方や対処法については、以下の記事も合わせてご参照ください。

(3)倦怠感や眠気

血糖値が高い状態が続くのは、インスリンの量やはたらきに乱れが生じ、ブドウ糖をうまくエネルギー源として消費できないことに理由があります。

この状態が長く続くことで、体の細胞はエネルギー不足の状態となってしまうのです。

そのため、ブドウ糖を取り込めないことによるエネルギー不足が原因で、倦怠感や疲れやすさが現れることがあります。

また、脳に必要な栄養素が行きわたらないことによって、思考力の低下や日中の強い眠気などが見られることもあるのです。

血糖値が高い状態では、覚醒作用のあるオレキシンという物質の放出が抑えられるため、特に食後に強い眠気やだるさが現れることもあります。

そのため、食後に空腹感と強い眠気が見られる場合には、糖尿病による血糖値の上昇が関係している可能性も考えられるでしょう。

(4)急激に体重が減る

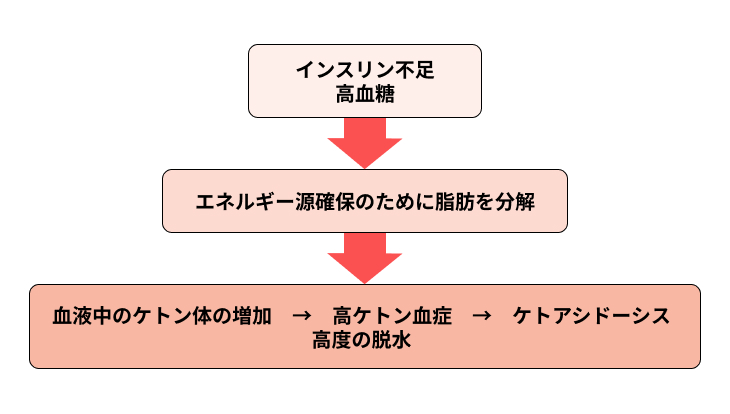

インスリンの量やはたらきの低下によって、ブドウ糖をエネルギー源として消費できなくなると、体は脂肪や筋肉を分解することで不足しているエネルギーを賄います。

これによって、脂肪や筋肉の量が減り、急激な体重減少が見られることがあるのです。

なお、脂肪や筋肉の分解が急激に進むことで、その過程でケトン体と呼ばれる物質が大量に作られることがあります。

このケトン体が血液中にあふれることで、血液が酸性に傾く「糖尿病性ケトアシドーシス」という急性合併症を引き起こすリスクが高まることに注意が必要です。

主に激しい脱水症状とそれに伴う異常な喉の渇きがセットで現れるケースが見られます。

また、全身に強い疲労感や脱力感が現れ、腹痛や嘔吐などを伴うこともあります。

症状を放置することで意識障害や昏睡などを引き起こし、死に至るケースもあるため、注意が必要です。

糖尿病による体重の減り方や体重の減少が見られるほかの病気については、以下の記事も合わせてご覧ください。

(5)怪我や傷の治りが遅くなる

血糖値が高い状態は、体の免疫機能にも悪影響を与えます。

免疫機能は、体の中に細菌やウイルスなどの異物が侵入した際にこれを攻撃し、排除する体の仕組みです。

血糖値が高い状態が続くことで、免疫機能を担う白血球のはたらきが低下してしまい、細菌やウイルスに対する抵抗力が弱められてしまいます。

これによって、感染症にかかりやすくなるほか、怪我や傷が治りにくくなってしまうのです。

なお、糖尿病を発症してしまい、血糖値のコントロールがうまくできない状態が続くと、糖尿病性神経症という合併症を引き起こしてしまいます。

これは、糖尿病の三大合併症でも比較的初期に合併しやすいことが知られており、糖尿病を発症してから概ね5年程度で合併することが多いです。

糖尿病性神経症は、神経細胞が傷つけられることで発症し、主に手足の痺れや痛みなどの感覚異常の症状が現れます。

感覚異常が進行・悪化することで、痛みを感じにくくなり、怪我や傷を負っても気づきにくくなってしまうのです。

そうすると、免疫力の低下も相まって、傷口から細菌感染などが起こり、手足の先の細胞が壊疽を起こすリスクが高まることに注意しましょう。

糖尿病による壊疽を防ぐためのポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

4.食後の空腹感を抑えるために意識すべきポイント

食後に現れる空腹感は、糖尿病に原因があるほか、血糖値の急激な変動によって引き起こされることもあります。

特に血糖値スパイクによる食後の空腹感は、放置することで糖尿病の発症リスクを高めてしまうため、注意が必要です。

空腹感の原因が血糖値の上昇にある場合には、血糖値が急激に上がらないような工夫をすることで、空腹感を抑えることができます。

具体的には、以下の点を意識しましょう。

- 規則正しい食習慣を心がける

- 食物繊維が豊富に含まれる食材を摂取する

- 栄養素のバランスがとれた食事を意識する

- こまめに水分を補給する

- 適度な運動に取り組む

このようなポイントを押さえることは、食後に空腹感が現れることを防ぐだけでなく、糖尿病を予防する上でも効果が期待できるといえるでしょう。

(1)規則正しい食習慣を心がける

血糖値の上昇による空腹感を抑えるためには、規則正しい食習慣を心がけることが大切です。

具体的には、1日に3食欠かさずにとることが重要といえます。

1日のうちに欠食をしてしまうと、次の食事の時間まで空腹の状態が長く続いてしまうことになります。

そうすると、体はエネルギー不足に陥ってしまうため、血糖値が下がりすぎないようにインスリンのはたらきを抑えるインスリン拮抗ホルモンという物質を放出するのです。

これによって、次の食事の際にインスリンがはたらきにくくなり、急激な血糖値の上昇とそれによる空腹感が現れてしまいます。

そのため、毎日規則正しく食事をとることが大切です。

具体的には、食事と食事の間は、3~4時間程度の間隔を保つことで、血糖値が安定しやすくなります。

なお、間食をすることは食事のリズムや摂取カロリーの乱れにつながる可能性があるため、血糖値を安定させるという点では、避けた方がよいでしょう。

(2)食物繊維が豊富に含まれる食材を摂取する

食物繊維は、消化・吸収のスピードが緩やかであることが知られています。

そのため、食物繊維を意識してとることで、食後血糖値が急激に上昇することを抑える効果が期待できます。

食物繊維を多く含む食品・食材には、以下のようなものが挙げられます。

- 玄米・麦飯

- 大豆・納豆

- ごぼう

- キャベツ

- アスパラガス

- きのこ(しいたけ、舞茸、など)

- わかめ・昆布

- バナナ

- グレープフルーツ など

なお、食物繊維は水分を含むと膨張するため、積極的に食事に取り入れることで、満腹感を得ることも可能です。

また、食物繊維は、インクレチンというホルモンの放出を促すはたらきがあります。

インクレチンは、食事によって摂取した栄養素が腸に到達したときに腸管から放出されるホルモンで、食欲を抑えるはたらきを持っています。

さらに、膵臓のβ細胞を刺激してインスリンの放出を促す役割も担っているのです。

そのため、血糖値の急激な上昇を抑えるとともに、空腹感への対策としても効果的といえるでしょう。

(3)栄養素のバランスがとれた食事を意識する

普段から炭水化物(糖質)に偏った食事をとっていると、血糖値が上昇しやすくなるだけでなく、肥満の原因にもなります。

そのため、栄養素のバランスを整えた食事を意識するようにしましょう。

具体的には、血糖値の上昇につながりやすい炭水化物の摂取量を一定にしつつ、食物繊維やタンパク質を積極的にとることがおすすめです。

タンパク質も食物繊維と同じく消化・吸収のスピードが緩やかであるため、血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できます。

また、タンパク質も満腹感を得ることができるため、食後の空腹感を抑えることにもつながるでしょう。

なお、脂質も消化・吸収に時間がかかり、満腹感が持続しやすく、また、直接血糖値を上昇させることはありませんが、とりすぎると肥満の原因となることに注意が必要です。

このように、血糖値の上昇スピードを把握した上で、栄養素のバランスを考えながら食事をとることも食後の空腹感を抑えたり、糖尿病を予防したりするために重要といえます。

(4)こまめに水分を補給する

食事の際にはこまめに水分補給を行うことも空腹感を抑えるために意識しましょう。

特に水分不足による喉の渇きを空腹と混同してしまうことがあるため、こまめに十分な水分補給を行うことで、それを防ぐことができます。

また、血糖値の上昇による空腹感と喉の渇きが同時に現れている場合にも、水分を補給することは大切です。

こまめな水分補給は、血液の流れをよくしたり、腎臓の排泄機能を助けたりする効果も期待できます。

なお、清涼飲料水には大量の砂糖や糖分が使われているため、清涼飲料水による水分補給を行うと、却って血糖値を上昇させてしまいます。

そのため、水やお茶などの砂糖を含まないもので水分補給を行うようにしましょう。

(5)適度な運動に取り組む

食習慣を見直すとともに、適度な運動習慣を身につけることも血糖値を安定させて空腹感を抑えるためには効果的です。

運動に取り組むことで、ブドウ糖がエネルギーとして消費されやすくなります。

そのため、食事のバランスを整えるだけでなく、運動にも取り組むことで、血糖値が全体的に改善する効果が期待できます。

また、食後すぐに空腹感などが生じている場合には、食後15分程度を目途に軽いウォーキングや散歩などに取り組むことで、血糖値の急激な変動を抑えることにもつながるでしょう。

定期的な運動習慣を身につけることで、ブドウ糖だけでなく脂肪酸の分解・消費を促すことにつながり、インスリンのはたらきを改善する効果が期待できることも知られています。

そのため、一時的に取り組むのではなく、継続していくことが最も大切です。

具体的には、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、1回15~30分程度の長さで1週間に2~3回以上取り組むことが推奨されています。

また、これに加えて、1週間に2~3回の頻度で筋力トレーニングなどのレジスタンス運動を行うことで、血糖値の改善効果を高めることができます。

もっとも、年齢や職業、ライフスタイルなどに合わせた運動習慣を定着させることが大切です。

例えば、デスクワーク中心の場合には、日中にまとまった運動の時間を確保することが難しい場合も考えられます。

そのような場合には、通勤や退勤の際に1駅手前で下車して徒歩の習慣を身につけたり、オフィス内の移動にエレベーターではなく階段を使ったり、無理のない範囲で少しずつ体を動かすように工夫を行うことが大切です。

まとめ

本記事では、食後すぐに現れる空腹感の原因や糖尿病との関係などについて解説しました。

糖尿病によるインスリンの乱れや血糖値の急激な変動が生じることで、食事をとった後にも関わらず、空腹感が現れることがあります。

また、糖尿病を発症してしまうと、血糖値が高い状態が続くことで、エネルギー不足や脱水症状に陥り、眠気や倦怠感、喉や口の渇きによる多飲などの症状が見られるため、注意が必要です。

食後に現れる空腹感は、血糖値を安定させることで抑えることができます。

そのためには、食事の栄養素のバランスを整え、定期的な運動に取り組むことが効果的といえます。

食事を終えてすぐに空腹感が現れる状態が長く続いている場合には、糖尿病の可能性もあるため、内分泌科などの専門の医療機関で一度精密検査を受けるようにしましょう。