糖尿病と高血圧の関係は?お互いに影響を及ぼす理由や予防法も解説

「糖尿病になると高血圧になりやすいというのは本当なのか」

「高血圧の状態が続くとほかにどんな病気のリスクが高まる?」

「高血圧を予防するためのポイントについて知りたい」

糖尿病と高血圧の関係について、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。

糖尿病は、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が続くことで発症する病気です。

血糖値が高いことを放置することでさまざまな症状や病気を引き起こします。

そのうちの1つが高血圧であり、糖尿病とも密接な関わりがあります。

また、高血圧から糖尿病を引き起こすケースもあるため、注意が必要です。

本記事では、糖尿病と高血圧の関係性や高血圧を放置するリスク、予防のためのポイントなどについて解説します。

糖尿病と高血圧は、ともに目立った自覚症状が少なく、本人も自覚しないうちに症状が進行し、悪化するケースが少なくありません。

そのため、定期的に健康診断などを受けることで、体調の把握に努めることも大切です。

血糖値や血圧が高いことを指摘されたことがある場合には、内分泌科や糖尿病専門クリニックなどを受診し、精密検査を受けることがおすすめです。

1.糖尿病と高血圧の関係性

糖尿病は、体の中で作られるインスリンというホルモンのバランスが崩れることで、血糖値が高い状態になることで発症する病気です。

これに対して、高血圧は血圧が高い状態が長く続くことをいいます。

具体的には、診察時の収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上もしくは拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上の状態にあることをいいます。

そのため、どちらかが基準値を超えている場合には、他方の血圧が基準値を超えていなかったとしても、高血圧となるため、注意が必要です。

なお、糖尿病と高血圧はそれぞれ別の要因によって発症するものの、お互いが影響して合併するケースも見られます。

例えば、高血圧の人は糖尿病を発症するリスクがそうでない人と比較すると、約2~3倍まで高まることが報告されています。

また、糖尿病の人の約40~60%ほどが高血圧を発症することが知られており、このことは糖尿病でない人と比較しても約2倍であることが知られています。

このように、糖尿病と高血圧は互いに影響し合い、高血圧から糖尿病を発症するだけでなく、糖尿病から高血圧を引き起こすケースもあるため、注意が必要です。

糖尿病と高血圧が影響し合う要因としては、以下のようなものが挙げられます。

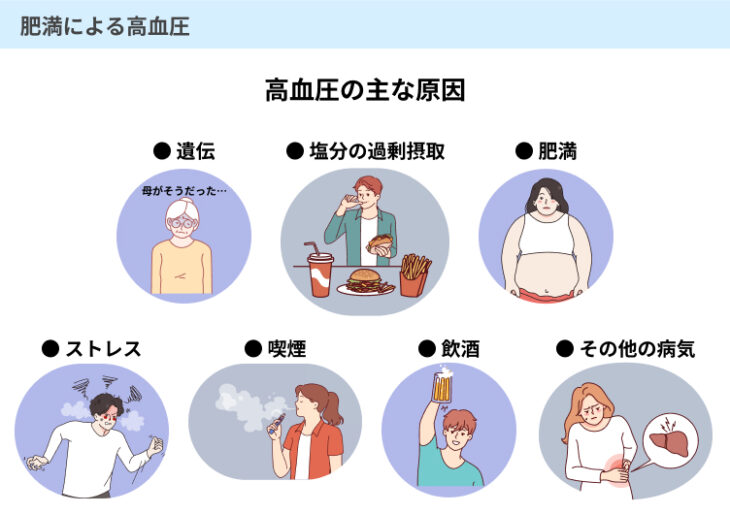

- 肥満による高血圧

- インスリン抵抗性による高血圧

- 高血糖による高血圧

- 糖尿病の合併症による高血圧

なお、糖尿病も高血圧も初期段階では目立った自覚症状が現れないことがほとんどです。

そのため、健康診断などで血糖値や血圧が高いことを指摘されたことがある人は注意が必要といえます。

糖尿病や高血圧を放置することで、ほかにもさまざまな合併症を引き起こすリスクが高まるため、なるべく早期に適切な医療機関を受診することが重要といえるでしょう。

(1)肥満による高血圧

高血圧を引き起こす要因には、生活習慣の乱れなどによる肥満が挙げられます。

特に塩分や脂質の多い食事習慣のほか、運動不足などの要因が加わることで高血圧を引き起こすリスクが高まることが知られています。

また、喫煙や飲酒の習慣、慢性的なストレスなど、さまざまな要因が影響することで高血圧を引き起こすことも指摘されているのです。

なお、生活習慣の乱れやストレスなどは糖尿病の中でも2型糖尿病を発症させる原因としても知られています。

その意味で、高血圧と糖尿病には、引き起こす要因が共通しているという点でも、合併しやすいといえるでしょう。

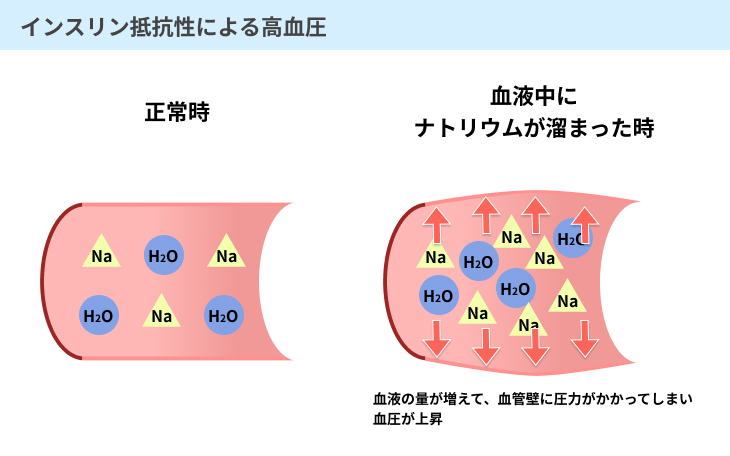

(2)インスリン抵抗性による高血圧

インスリン抵抗性とは、インスリンを受け取る細胞の感受性が低くなっている状態を指します。

血糖値が上昇すると、膵臓からインスリンが放出されます。

インスリンには、血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませてエネルギー源として消費させ、血糖値を下げるはたらきがあります。

そのため、通常であれば血糖値は一定の水準に保たれることになるのです。

もっとも、肥満によって脂肪が多く溜まると、細胞がインスリンを受け取る感受性が低くなり、血液中のブドウ糖をエネルギー源としてうまく吸収・消費できなくなってしまいます。

これによって、血糖値が高い状態になり、それが続くことで糖尿病を発症してしまうのです。

また、インスリン抵抗性が高まると、インスリンがはたらきにくくなったのを補うために、さらに多くのインスリンが放出され、「高インスリン血症」という状態に陥ります。

インスリンが血液中にあふれてしまう「高インスリン血症」の状態では、交感神経が緊張してしまい、腎臓でのナトリウム(塩分)の排出が抑えられてしまいます。

これによって、血液中にナトリウムが溜まってしまうと、血液の量が増えることによって血圧が上昇してしまうのです。

また、血管壁を形作る細胞の成長が促されることで血管自体が広がりにくくなることも血圧を上昇させる要因になります。

このように、肥満によるインスリン抵抗性も糖尿病と高血圧の両方を引き起こす要因となっていることに注意が必要です。

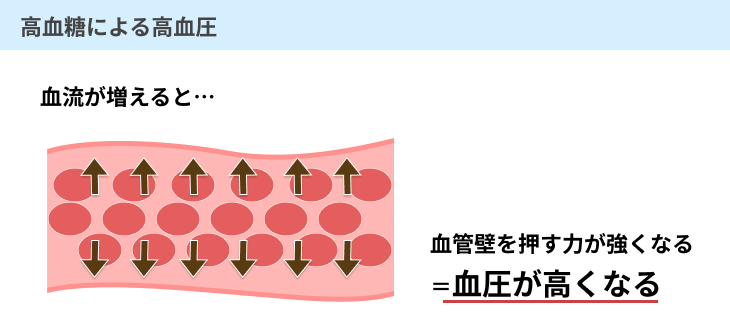

(3)高血糖による高血圧

インスリン抵抗性によって血糖値が高い状態が続くと、血液はドロドロの状態となってしまいます。

そうすると、体は血液の濃度を正常に保つために血管の外の細胞から水分を取り入れて血液の濃度を低くしようとします。

これによって、体の中を巡る血液量が増加し、血圧が上昇してしまうのです。

また、腎臓から水分が放出されることによって、体液の量が増加することも高血圧を引き起こす要因になることも知られています。

このように、糖尿病の原因となる高血糖は、高血圧を引き起こすケースもあるため、注意が必要です。

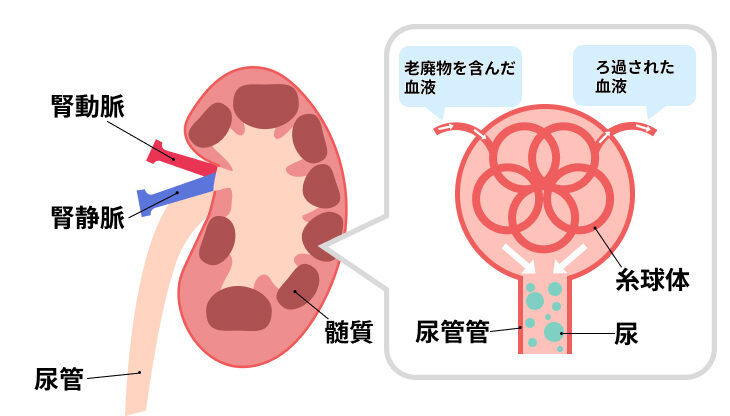

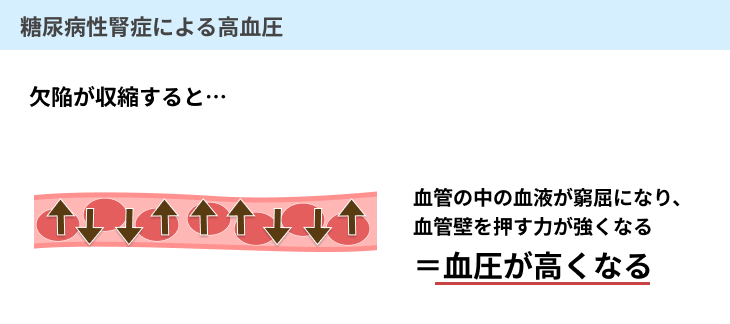

(4)糖尿病の合併症による高血圧

糖尿病の症状が進行・悪化することで、腎臓の機能が低下してしまう糖尿病性腎症という合併症を引き起こすリスクが高まります。

また、糖尿病に高血圧を合併すること自体が糖尿病性腎症の発症を引き起こす要因となることも指摘されています。

腎臓は体の中の老廃物を含んだ血液をろ過し、老廃物を尿として体の外に排出するはたらきを持つ臓器です。

老廃物をろ過するためのはたらきを持つのが糸球体と呼ばれる器官で、細い血管が絡まったような作りになっています。

高血圧になると血管に負担がかかり、老廃物をろ過するはたらきがある糸球体にもダメージが加わり、腎臓の機能が低下してしまいます。

また、高血糖によって血液がドロドロになると、糸球体を形作る血管が詰まりやすくなってしまうのです。

そうすると、腎臓は流れ込む血液の量を増やそうとして、血管を収縮させるはたらきがあるレニンと呼ばれるホルモンを放出します。

これによって血管が収縮することで、さらに血圧が上昇してしまうのです。

また、腎臓での老廃物のろ過のはたらきが低下することで血液量が増加してしまうことも血圧が上がってしまう要因にもなります。

2.高血圧を放置するリスク

高血圧の状態を放置することで、さまざまな病気を引き起こすリスクが高まることが知られています。

特に糖尿病に高血圧が合併することで、以下のような病気を発症するリスクが高まるため、注意が必要です。

- 動脈硬化

- 脳卒中

- 心筋梗塞

なお、これらの病気は高血圧のみの場合であっても発症の可能性が高まることが知られています。

また、上記でも述べたように、糖尿病と高血圧には発症の要因について共通するものがあるため、どちらか一方を予防することが他方を予防することにもつながるのです。

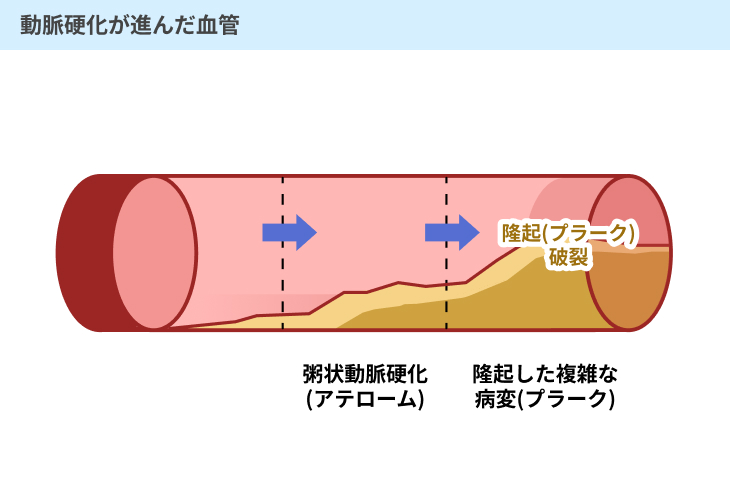

(1)動脈硬化

動脈硬化は、太い血管である動脈の壁がしなやかさを失い、血管の内部が傷ついたり詰まりやすくなったりした状態です。

高血圧になると、血管の内部に負荷がかかり続けることになります。

そうすると、血管の内部が傷ついてしまい、そこにLDLコレステロール(悪玉コレステロール)などが入り込んで沈着することで、血管が硬くなってしまうのです。

また、沈着したLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が大きくなるにつれて、血管が細くなったり詰まったりすることがあり、血液の流れが悪くなってしまいます。

そうすると、さらに血管に負担がかかり、動脈硬化が進行してしまうことになるのです。

動脈硬化は、高血圧と同じく目立った自覚症状が見られないことがほとんどであり、気づかないうちに症状が進行・悪化するケースが多いです。

動脈硬化が進行すると、後述する脳卒中や心筋梗塞を引き起こすリスクが高まるため、血圧が気になる場合には循環器内科などの医療機関を受診することも検討しましょう。

(2)脳卒中

脳卒中とは、脳の血管が詰まったり破れたりすることで引き起こされる病気です。

具体的には、以下のような分類ができます。

順にご説明します。

#1:脳梗塞

脳梗塞は、脳の血管が詰まってしまうことで引き起こされる病気です。

動脈硬化が進行・悪化すると、血管の内部に沈着したLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の塊が大きくなり、血管が狭くなってしまいます。

血液は、体の細胞に酸素や栄養素を運ぶ役割を担っているため、血管が細くなると血液の流れが悪くなり、細胞や組織に酸素などを運ぶことができなくなってしまうのです。

そうすると、細胞や組織がダメージを受け、手足の麻痺や呂律が回らないなどの症状が現れることがあります。

主に動脈硬化と高血圧がある場合に発症するリスクが高まりますが、糖尿病によっても引き起こされることがあるため、注意が必要です。

#2:脳出血

脳出血は、脳の血管が破れることによって発症します。

高血圧によって血管に負荷がかかり続けた状態になると、血管がもろくなって破れてしまい、出血を起こすことがあります。

出血によってできた血の塊(血腫)が脳を圧迫することで、脳の細胞が破壊されてしまい、激しい頭痛や嘔吐、体の麻痺などの症状が現れるため、注意が必要です。

脳出血は高血圧によって引き起こされることが多いですが、動脈硬化が加わることで発症するリスクが高まります。

早期に適切な治療を行わなければ、体の片側の麻痺や言語障害などの重篤な後遺症が残る場合や生命に関わる場合もあるのです。

そのため、高血圧の状態を放置せず、専門の医療機関を受診し、治療を行うことが重要といえます。

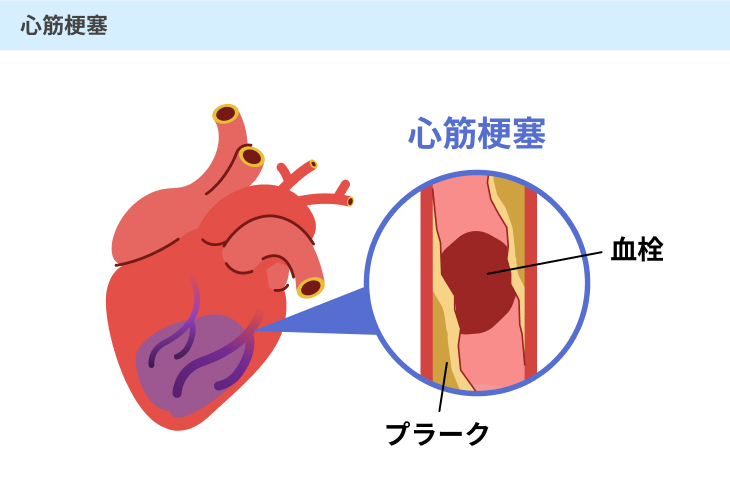

(3)心筋梗塞

心筋梗塞は、心臓を取り囲む動脈(冠動脈)が詰まってしまうことで発症する病気です。

心臓は全身に血液を送り出すポンプのようなはたらきをしています。

高血圧によって冠動脈に負荷がかかると、血管が傷つきやすくなり、動脈硬化を引き起こしやすくなります。

これによって血管内にLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が沈着し、血管が狭くなると、心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養素を送ることができなくなってしまいます。

そうすると、心臓の細胞がダメージを受けてしまい、心臓が正常にはたらかなくなることによって、激しい胸の苦しさや呼吸困難などの症状を引き起こしてしまうのです。

なお、血圧は急激な温度の変化によっても上がりやすくなることが知られています。

そのため、室内外の温度差が激しい冬の季節に心筋梗塞が生じやすくなることに注意が必要です。

3.高血圧の主な治療薬

高血圧の治療は、食習慣の改善を行う食事療法と運動療法に加え、治療薬によって高血圧の状態を緩和する薬物療法がとられます。

具体的には、以下のような薬が用いられることが一般的です。

- カルシウム拮抗薬

- アンジオテンシンⅡタイプ1受容体拮抗薬(ARB)

- アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬

- 利尿薬

- β遮断薬

- α遮断薬

- ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)

なお、高血圧は普段の食習慣と運動習慣を見直すことで予防することができます。

高血圧を予防するための食習慣と運動習慣の改善のポイントについては、次項で解説します。

(1)カルシウム拮抗薬

血管を広げて血液の流れをスムーズにする薬です。

高血圧の治療薬の中では最も使用される頻度が高いといえます。

カルシウムには、血管の筋肉を収縮させるはたらきがあります。

カルシウム拮抗薬は、そのようなカルシウムのはたらきを抑えて、血管の収縮を改善させる効果があります。

特に心臓を取り巻く動脈(冠動脈)へ作用し、心臓への血流を促す効果が期待できるのです。

これによって、心筋へ酸素と栄養素が運ばれる流れを保ち、心筋梗塞などを予防する効果が期待できます。

なお、血管の広がりが促されることによって、低血圧を引き起こす場合もあるため、注意が必要です。

また、低血圧による動悸や火照り、むくみなどが副作用として現れるケースもあります。

(2)アンジオテンシンⅡタイプ1受容体拮抗薬(ARB)

アンジオテンシンⅡは、血管を収縮させるはたらきがある物質です。

具体的には、細胞にあるAT₁受容体という器官にアンジオテンシンⅡが結合することで、血管が収縮します。

アンジオテンシンⅡタイプ1受容体拮抗薬(ARB)は、AT₁受容体にアンジオテンシンⅡが結合するのを阻害することで、血管の収縮による血圧の上昇を抑えます。

カルシウム拮抗薬に次いで処方されることが多い薬です。

また、腎臓などの臓器を守る効果も期待でき、腎臓や心臓の機能が低下している場合にも使用することが可能です。

このほか、糖尿病の発症を予防する効果があることも報告されています。

なお、副作用としては一時的な腎機能の低下やカリウムが血液にあふれてしまう「高カリウム血症」などが生じる可能性があります。

特に腎機能がすでに低下している場合や高齢者の場合に高カリウム血症が起こりやすいとされており、処方を開始してからすぐに血液検査を行う場合もあります。

また、アンジオテンシンⅡは、妊娠初期の段階では腎臓を成長させるために必要不可欠な物質であるため、妊娠中の投与は禁忌となっていることに注意が必要です。

(3)アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬

アンジオテンシン変換酵素は、アンジオテンシンⅡを作り出すはたらきを持つ酵素です。

アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬は、この酵素のはたらきを阻害してアンジオテンシンⅡが作られるのを抑える効果があります。

これによって、血圧の上昇を抑えることが可能です。

なお、アンジオテンシンⅡタイプ1受容体拮抗薬(ARB)と比較すると血圧を下げる効果はそれほど強くなく、心臓を保護する目的のために処方されることが多いです。

また、腎臓を保護するはたらきがあることも知られており、高血圧に糖尿病を合併しているケースでは第一に選択される薬といえます。

もっとも、副作用として痰のからまない咳(空咳)が生じるケースがあり、服用者の約20~30%ほどに見られることが知られています。

特に高齢者の場合には、誤嚥を防ぐ目的で処方されるケースもあります。

また、腎機能の低下や高カリウム血症などの副作用が現れる場合もあり、すでに腎機能が低下している場合には、さらに悪化させる可能性もあるため注意が必要です。

アンジオテンシンⅡが作り出されること自体を抑える薬であるため、妊娠中の方への投与が禁忌となっていることにも注意を要します。

(4)利尿薬

血圧が上がってしまう要因には、血液量の増加が関わっていることがあります。

利尿薬は、血液や体の中の余分な水分を尿として排出させることで、体の水分量を減らして血圧を下げる薬です。

主に心筋梗塞や動脈硬化を予防する効果があることが報告されており、カルシウム拮抗薬やアンジオテンシンⅡタイプ1受容体拮抗薬(ARB)と併用されるケースも多いです。

尿と一緒に過剰なナトリウム(塩分)が排出されるものの、ナトリウムが不足してしまう「低ナトリウム血症」という状態に陥る場合もあります。

また、カリウムやマグネシウムの不足などによる電解質異常が生じる場合もあり、こむら返りや動悸などの副作用が現れるケースもあることに注意が必要です。

なお、利尿薬による血圧低下の効果は、尿を作り出す腎臓のはたらきが残っていることが前提となります。

そのため、すでに腎機能が低下している場合や糖尿病性腎症を合併している場合には、服用することができないため、注意が必要です。

(5)β遮断薬

β遮断薬は、心筋にはたらきかけて、筋肉の収縮や心拍数の増加を抑えるはたらきがある薬です。

高血圧に心不全などの心疾患を合併している場合に処方されることが多いといえます。

脈拍数を減らすことによって、血圧を下げる効果が期待できます。

もっとも、糖尿病をすでに発症している場合には、β遮断薬のはたらきによって、低血糖状態を自覚させにくくなることが指摘されています。

また、低血糖の状態から回復するのを遅らせてしまう副作用もあるのです。

そのため、低血糖を引き起こしやすい糖尿病の患者が服用する際には、注意を要します。

(6)α遮断薬

α遮断薬は、血管にはたらきかけて、血管を広げるはたらきがある薬です。

血管を収縮させるはたらきがあるカテコールアミンというホルモンのはたらきを遮り、血管を広げることで血液の流れを改善し、血圧を下げる効果が期待できます。

高血圧の症状が朝に起こる場合に処方される薬です。

なお、交感神経のはたらきを遮る薬であるため、交感神経が担う血圧の調整に関するはたらきも抑えられてしまい、低血圧の症状が副作用として現れるケースがあります。

特に立ち上がったりしたときに動悸や目まい、ふらつきなどが生じる「起立性低血圧」が生じることがあるため、注意が必要です。

(7)ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)

アルドステロンのはたらきを抑え、血圧を下げる薬です。

高血圧だけでなく、慢性腎臓病や慢性心不全などの治療にも用いられ、近年評価されている薬です。

アルドステロンは、腎臓でナトリウムを再吸収させ、カリウムを排出させるはたらきがあります。

MRAは、このようなアルドステロンのはたらきを阻害し、ナトリウムの排泄を促してカリウムを保持し、血圧を下げる効果を発揮します。

もっとも、MRAはカリウムを体の中にとどめるはたらきがあるため、高カリウム血症を引き起こす可能性があります。

そのため、定期的に血清カリウム値を測定し、高カリウム血症に陥らないようにする必要があるのです。

なお、このほかにも、女性化乳房や乳房の痛み、月経不順などの副作用も報告されています。

4.高血圧を予防するためのポイント

すでに述べたように、高血圧を放置することで、糖尿病や動脈硬化などを引き起こすリスクが高まります。

また、糖尿病になると、高血圧や動脈硬化を合併するケースがあるため、注意が必要です。

高血圧は、普段の生活習慣を見直し、少しの工夫を取り入れることで予防をすることができます。

具体的には、食習慣と生活習慣を改善することが重要です。

目標とする血圧は年齢や合併症の有無などによって異なりますが、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg未満かつ拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg未満を目指すことが一般的です。

もっとも、糖尿病や腎障害をすでに患っている場合には、さらに低い値が設定されることもあります。

なお、高血圧を予防するためのポイントは、糖尿病を予防するためのポイントともいくつか共通点があります。

そのため、高血圧を予防することが糖尿病を予防することにもつながるといえるでしょう。

(1)食習慣に関するポイント

高血圧は、塩分の多い食習慣や肥満などによって引き起こされることが知られています。

そのため、まずは食習慣を改善させることが高血圧を予防するためには必要不可欠です。

具体的には、以下のポイントを意識しましょう。

- 塩分量を控える

- 野菜や魚を積極的に摂取する

- 過度な飲酒を控える

順にご説明します。

#1:塩分量を控える

塩分の多い食事をしていると、血液中に大量の塩分(ナトリウム)が取り込まれてしまいます。

そうすると、体は血液の濃度を下げるために血管の外から水分が取り込まれ、血液量が増えてしまいます。

これによって、血圧が上がってしまうのです。

もっとも、血液の中の塩分(ナトリウム)を減らすことができれば、血圧が下がることが報告されています。

そのため、食事の際に塩分量を減らすことは、血圧を下げるためにも効果的です。

具体的には、1日に摂取する塩分量は6g未満に抑えることが重要です。

普段の食事では、塩や醤油などの塩分を多く含む調味料を控え、生姜やニンニクなどの香味野菜、ゴマや山椒などの香辛料を使うようにしましょう。

また、加工食品には塩分が多く含まれているため、加工食品のとりすぎにも注意しましょう。

なお、糖質や脂質を多く含む食品のとりすぎは、糖尿病や脂質異常症などの原因となり、結果的に高血圧につながる可能性があります。

そのため、塩分量を控えつつ、糖質や脂質の制限を行うことは、高血圧と糖尿病を予防するためにも大切です。

#2:野菜や魚を積極的に摂取する

野菜には、食物繊維やミネラルが多く含まれています。

食物繊維やミネラルには余分な塩分(ナトリウム)を体の外に排出するはたらきがあります。

また、魚の油に含まれるEPAやDHAには血液の流れをよくする効果があることも知られています。

そのため、野菜や魚を十分に摂取することで、血圧が上がりすぎることを防ぐことができるのです。

なお、野菜のほかにも果物や海藻類にもミネラルが豊富に含まれているため、血圧を下げるためには効果的といえます。

もっとも、すでに糖尿病になっている場合には、摂取カロリーの管理を行う必要があるため、摂取量に注意が必要です。

また、腎機能が低下している場合や糖尿病性腎症をすでに合併している場合には、ミネラルを含む食品を多くとりすぎることによって、高カリウム血症を引き起こす可能性があります。

このように、すでに糖尿病になっている場合には、高血圧を予防するためのポイントにいくつかの注意点があります。

そのため、どのような点に注意して予防の対策を行うべきかについて、まずは内分泌科などの糖尿病を専門とする医療機関を受診して医師の指示に従うことが重要です。

#3:過度な飲酒を控える

お酒に含まれるアルコールには、血管を収縮させたり心拍数を増加させたりするはたらきがあります。

長時間にわたって飲酒したり、飲酒量が多かったりすると、血圧が上昇してしまうのです。

なお、飲酒量を減らした場合には、1~2週間後に血圧が下がったとする報告もあります。

そのため、飲酒量を控えることが高血圧を予防するためにも効果的といえるでしょう。

具体的には、1日に飲むお酒の量をあらかじめ決めたり、1週間のうちで飲酒しない日を数日設けるなどの対策が有益です。

過度な飲酒は高血圧のほか、糖尿病や脳卒中などの病気を引き起こす原因にもなります。

特に糖尿病になった場合には、過度な飲酒を繰り返すことによって、肝機能や腎機能が低下し、糖尿病性腎症を悪化させる可能性もあるのです。

そのため、飲酒量を制限することは、血圧と血糖値を正常な範囲に保つためにも重要といえるでしょう。

(2)生活習慣に関するポイント

高血圧は、食習慣だけでなく、生活習慣の乱れによっても発症することがあります。

そのため、生活習慣を改善する場合には、以下のポイントを意識することが大切です。

- 適正体重を維持する

- 禁煙する

- 有酸素運動を行う

順に見ていきましょう。

#1:適正体重を維持する

肥満は、高血圧だけでなく糖尿病のリスクを高める要因として知られています。

そのため、肥満を解消して適正体重を維持することは、高血圧はもちろん糖尿病を予防するためにも効果的です。

なお、肥満を解消することで血圧の低下が見られることも知られています。

具体的には、4~5㎏の減量を行うことで収縮期血圧(上の血圧)が4mmHg程度低くなるという研究もあります。

適正体重は、BMIという指標によって把握することが可能です。

BMIは、以下のように算出できます。

- 体重(㎏)÷(身長(m)×身長(m))

この数値が25を超えないようにすることが大切です。

また、精神的・身体的ストレスから過食につながり、体重が増えてしまうこともあります。

そのため、適度にリフレッシュすることでストレスを貯めこみすぎないことも意識しましょう。

#2:禁煙する

タバコに含まれるニコチンには、末梢血管を収縮させるはたらきがあります。

末梢血管は主に手足などの細胞に酸素や栄養素を運ぶ役割を担っているため、末梢血管が収縮してしまうと、手足の組織に必要な酸素などを運ぶことができなくなってしまいます。

そうすると、心臓はさらに強い力で血液を送り出そうとするため、血圧が上昇してしまうのです。

また、タバコの煙に含まれる一酸化炭素は酸素と結びつきやすく、タバコの煙を吸うことで体の中の酸素が不足し、血液がドロドロになってしまいます。

これによって、血糖値も上昇してしまい、糖尿病を引き起こすリスクも高まってしまうことに注意が必要です。

そのため、喫煙の習慣がある場合には、禁煙することが高血圧と糖尿病を予防するためにも重要といえるでしょう。

#3:有酸素運動を行う

有酸素運動は、酸素を利用することで筋肉を動かす運動のことです。

ウォーキングやジョギング、水泳などがこれにあたります。

有酸素運動を行うことで、血管が広がり、血液の流れが改善することで血圧が下がる効果が期待できるのです。

そのため、有酸素運動を行うことは高血圧を予防するためには効果的といえるでしょう。

具体的には、1回30分以上を目安にして、週3回程度行うことが望ましいとされています。

もっとも、運動量が多かったり、激しい運動を伴ったりする場合には、心臓に負担をかけることとなってしまい、かえって血圧に悪い影響を与えることがあります。

そのため、急に激しい運動を始めるのではなく、無理のない範囲で日常生活に運動習慣を取り入れ、継続することが最も大切です。

なお、有酸素運動を行うことで、活動のエネルギー源として血液中のブドウ糖が消費されることになります。

これによって、血糖値を下げることも可能であり、糖尿病を予防する上でも効果的ということができます。

まとめ

本記事では、糖尿病と高血圧の関係性や高血圧を放置するリスクなどについて解説しました。

高血圧を放置することで、動脈硬化や脳卒中などの病気を引き起こすリスクが高まるほか、糖尿病を発症する場合もあります。

また、糖尿病を原因として血圧が高くなることもあるため、注意が必要です。

糖尿病と高血圧は、発症する原因に共通するものもあり、予防するためのポイントにもいくつか共通点があります。

もっとも、糖尿病と高血圧はともに初期段階では目立った自覚症状がなく、本人も気づかないうちに進行・悪化するケースがほとんどです。

早期に発見することができれば、糖尿病も高血圧も改善させることが十分に可能です。

普段から健康診断などを受け、血糖値や血圧が高いことを指摘された場合には、専門の医療機関を受診し、精密検査や治療を受けるようにしましょう。