糖尿病になると尿の泡立ちはどれくらい?ほかに考えられる病気についても解説

「糖尿病になると尿が泡立つのはなぜ?」

「どれくらいの泡立ち方をしていれば糖尿病を疑うべき?」

「ほかの病気が原因で尿が泡立つことがあるのか知りたい」

尿が泡立つことが気になる方の中には、糖尿病との関係を疑い、このような不安をお持ちの方もいると思います。

糖尿病は、インスリンというホルモンのバランスが崩れ、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)を下げることができなくなってしまう病気です。

これによって、血液がドロドロになって血管や神経を傷つけたり、ブドウ糖をエネルギーとして消費できなくなったりするため、体のさまざまな場所で不調が生じます。

特に糖尿病の初期症状としては、尿の量や回数が増加することや尿に泡立ちが見られることなどが挙げられます。

これらは、血糖値が高い状態にあることに原因があるのです。

もっとも、尿の泡立ちは一時的な生理現象として現れることもあり、排尿時の勢いが強い場合や水分不足の場合などには、健康な人であっても尿が泡立つことがあります。

そのため、尿の泡立ちが見られること自体が必ずしも糖尿病である可能性に結びつくものではありません。

しかし、糖尿病は自覚症状に乏しいまま進行・悪化することも多く、場合によっては尿の泡立ちのみが自覚症状として現れるケースも考えられます。

そのため、最近になって尿が泡立つ回数や頻度が増え始めた方は注意が必要です。

本記事では、糖尿病によって尿の泡立ちが引き起こされるメカニズムや泡立ち方の特徴などについて解説します。

なお、糖尿病以外の病気の場合でも、さまざまな要因から尿が泡立つことがあります。

本記事では、尿の泡立ちが見られる場合に考えられるほかの病気や受診することを検討すべき診療科についても合わせて解説します。

普段の何気ない不調や異変から糖尿病をはじめとする病気の可能性を疑い、早期に適切な医療機関を受診するための参考となれば幸いです。

1.糖尿病による尿の泡立ちについて

糖尿病を発症すると、尿が泡立つことがあります。

これは、インスリンのバランスが崩れることで血糖値が高い状態が続き、腎臓のはたらきが低下してしまうことに理由があります。

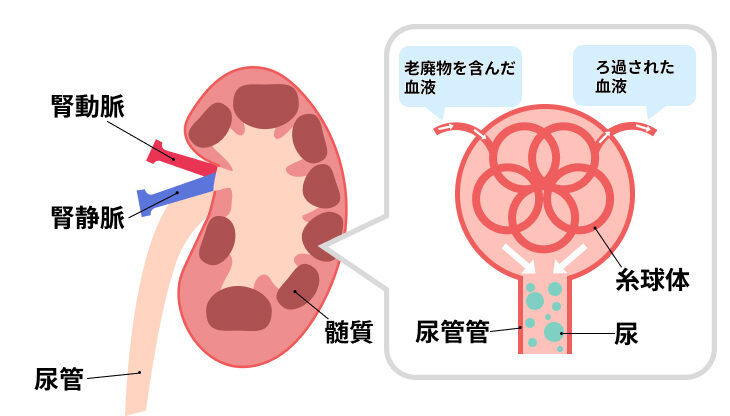

腎臓は、体の中の不要な物質(老廃物)を体の外に尿として排出するはたらきのほか、体の中の水分量を調整する役割も担っている臓器です。

特に老廃物の除去は糸球体と呼ばれる小さな器官によって行われ、細い血管である毛細血管が複雑に絡み合った形状をしています。

しかし、血糖値が高い状態が続くことで血液がドロドロになり、特に毛細血管での血液の流れが悪くなってしまいます。

そして、糸球体で血液の流れが悪くなることで、糸球体のはたらきが低下してしまうのです。

糸球体は、ブドウ糖やタンパク質などの必要な栄養素をろ過し、体の外に出ていくのを防ぐはたらきがあります。

しかし、糸球体のはたらきが低下してしまうことで、体に必要な栄養素をろ過する機能が損なわれてしまい、尿の中にブドウ糖やタンパク質が漏れ出してしまうのです。

つまり、糖尿病によって引き起こされる尿の泡立ちには、糸球体のはたらきが低下することで尿の性状が変化してしまうことに原因があるといえるでしょう。

なお、先ほども述べたように、健康な人であっても尿に泡立ちが見られることがあります。

もっとも、健康な人の場合には、糸球体のはたらきに異常が生じているわけではないため、尿にブドウ糖やタンパク質が漏れ出ることはありません。

そのため、尿が泡立っていたとしても、それは尿の性状が変化したことによるものではないため、数十秒程度で消えることがほとんどです。

しかし、糖尿病による尿の泡立ちは、時間を置いても残り続ける点に特徴があるといえます。

特に血糖値が高い状態を放置することで、糸球体や腎臓のはたらきが低下する「糖尿病性腎症」という合併症が引き起こされると、尿の中にタンパク質が漏れ出す「蛋白尿」が見られることがあります。

タンパク質には、界面活性剤のように液体の表面張力を抑える性質があるため、蛋白尿が生じると、表面張力が抑えられて泡が残り続けてしまうのです。

具体的には、小さな泡が無数に生じ、それが数分経過しても残り続ける場合には、尿にタンパク質が漏れ出している可能性があります。

そのため、上記のような尿の泡立ち方をしている場合や尿の泡立ちが長期間続いている場合には、糖尿病を発症し、症状が悪化している可能性もあるため、注意が必要です。

なお、糖尿病では、尿が泡立つ以外にも、尿に異常が生じることがあります。

糖尿病で見られる尿の特徴や尿検査で異常が見られる項目などについては、以下の記事も合わせてご参照ください。

また、糖尿病の合併症である糖尿病性腎症で見られる症状や治療・予防のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2.尿の泡立ち以外に糖尿病を疑う主なサイン

先ほども述べたように、排尿時の勢いが強い場合や体が脱水状態にある場合にも尿が泡立つことがあります。

これは、尿に空気が含まれたり、水分量が少ないことで尿が濃くなったりすることに理由があるからです。

そのため、尿が泡立つことが直ちに糖尿病を発症していることを意味するものではありません。

糖尿病による尿の泡立ちは、血糖値が高い状態が続くことで引き起こされます。

そして、血糖値が高い状態が続いていると、以下のような症状が現れることもあるのです。

- 尿の量や回数が増えた

- 口や喉の渇きによる水分補給が増えた

- 日中の疲れやすさや眠気

- 体重が急激に減った

- 傷や怪我が治りにくくなった

尿の泡立ち以外にも、このような症状が見られる場合には、糖尿病の可能性があることに注意しましょう。

なお、糖尿病は初期段階では目立った自覚症状がほとんど現れず、本人も気づかないうちに症状が進行・悪化することが多いです。

糖尿病は放置することで、血管や神経が傷つき、さまざまな症状や重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。

そのため、尿の泡立ちのほかにも、気になる症状や不調を感じた際には、糖尿病などの病気の可能性を視野に入れ、なるべく早期に医療機関を受診するようにしましょう。

(1)尿の量や回数が増えた

インスリンがうまくはたらかなくなると、血液中にブドウ糖があふれた状態となります。

そのため、血液がドロドロになり、血液の流れも悪くなってしまいます。

血液の流れが悪くなると、体の中の細胞や組織に酸素などを運ぶことができなくなるため、体は血管の中に水分を取り入れて血液の濃度を薄めようとするのです。

しかし、血管の中に取り入れられた水分は本来的には必要のないものであるため、余分な水分として体の外に排出されます。

これによって、尿の量や回数が増加してしまうのです。

特に糖尿病による頻尿や多尿は、夜間に起こりやすいことが知られています。

そのため、特に夜中にトイレで何度も起きてしまうような場合には、その背後に糖尿病が潜んでいる可能性があるため、注意が必要です。

(2)口や喉の渇きによる水分補給が増えた

血糖値が高い状態が続くことで、血管の中に大量の水分が取り込まれます。

これによって血管の外の細胞では水分が不足してしまい、それを補うために口や喉が強く渇いてしまうことも初期に見られる症状の1つです。

特に激しい運動などをしていないにも関わらず、常に水分補給をしなければならないほど口や喉が渇いている場合には注意が必要といえます。

糖尿病による口や喉の渇き方の特徴については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

(3)日中の疲れやすさや眠気

ブドウ糖は、私たちが活動する際に必要となる栄養素の1つです。

しかし、インスリンがうまくはたらかなくなることで、体はブドウ糖をエネルギー源とすることができなくなってしまいます。

そうすると、体はエネルギー不足に陥り、倦怠感や疲れやすさなどが現れることがあるのです。

また、血液の流れが悪くなることで脳に酸素や栄養素が行き届かず、眠気や集中力の低下などを引き起こすこともあります。

なお、夜間頻尿によって寝不足になり、日中に強い眠気が現れることもあるため、注意が必要です。

このように、糖尿病で見られる疲れやすさや眠気は、さまざまな要因で引き起こされることがあります。

眠気や疲れやすさが引き起こされるメカニズムや血糖値が与える影響などについては、以下の記事も参考になります。

(4)体重が急激に減った

ブドウ糖をエネルギーとして利用できなくなると、体は活動に必要なエネルギーを筋肉や脂肪から賄うようになります。

これによって筋肉などの量が減り、体重が急激に減ってしまうことがあるため、注意が必要です。

もっとも、初期段階から体重の減少が見られるわけではなく、慢性的なエネルギー不足が続くことで筋肉や脂肪の分解が進んでいくことになります。

そのため、減量などを意図的にしているわけではないにも関わらず、直近で急激な痩せ方をしている場合には、すでに糖尿病が進行・悪化している可能性も考えられます。

糖尿病の可能性を疑う痩せ方や急激に体重が減少することによるリスクについては、以下の記事も合わせてご参照ください。

(5)傷や怪我が治りにくくなった

血糖値が高い状態が続くと、体の中の免疫機能にも悪影響を及ぼします。

免疫機能とは、細菌やウイルスなどの異物が体の中に侵入した場合に、これらを排除するはたらきを指します。

この免疫機能で重要な役割を果たしているのが白血球という細胞です。

しかし、血糖値が高い状態が続くことで血液がドロドロになると、白血球などの免疫細胞が細菌などの感染が生じた場所に届きにくくなります。

すると、傷や怪我が生じても治りにくくなってしまうのです。

また、白血球のはたらき自体が抑えられることによって、細菌やウイルスに対する抵抗力が弱まり、感染症や炎症を引き起こしやすくなる点にも注意しましょう。

そのため、通常よりも傷の治りが遅かったり、風邪などの症状が長引いたりしている場合には、血糖値が高い状態が続いている可能性もあります。

3.尿の泡立ちが見られるほかの病気

血糖値が高い状態が続くことで糖尿病を発症すると、腎臓のはたらきが低下して尿が泡立つことがあります。

もっとも、腎臓の機能は糖尿病以外の病気によっても低下することがあるため、注意が必要です。

具体的には、以下のような病気の場合にも、尿が泡立つことがあります。

- ネフローゼ症候群

- 腎不全

- 尿路感染症

- 多発性骨髄腫

それぞれのメカニズムや尿の泡立ち以外に現れる症状についてもご説明します。

(1)ネフローゼ症候群

ネフローゼ症候群は、腎臓の糸球体に異常が生じることで発症します。

糸球体のろ過機能に異常を来すことで、タンパク質が大量に尿の中に漏れ出してしまうため、尿の泡立ちが見られることが多いです。

腎臓のはたらきが低下してしまうことで引き起こされることがあります。

また、特定のウイルス感染やアレルギー反応などによって腎臓に炎症が生じることが原因となるケースもあります。

タンパク質をはじめとする体に必要な栄養素が尿として排出されてしまうため、体がエネルギー不足に陥って倦怠感などが生じることも多いです。

また、血液中の水分量の調整に関わるアルブミンというタンパク質も排出されてしまうことから、血管の水分が細胞や組織に溜まって浮腫(むくみ)が見られることも多いといえます。

ネフローゼ症候群は、主に糸球体のはたらきに異常が生じますが、放置することで腎臓の機能自体が低下するリスクが高まります。

そのため、尿の泡立ち以外に倦怠感やむくみが見られる場合には、ネフローゼ症候群の可能性も疑い、腎臓内科を受診することを検討しましょう。

(2)腎不全

腎不全は、腎臓のはたらきが低下する病気です。

具体的には、腎臓のはたらきが30%以下に低下し、老廃物をうまく体の外に排出することができなくなった状態をいいます。

腎不全になると、老廃物が排出されずに体の中に溜まってしまい、むくみや炎症が生じます。

また、糸球体のろ過機能も低下するため、蛋白尿や尿の泡立ちが生じることが一般的です。

このほか、腎臓は血圧を調整するはたらきがあるため、腎不全になると血圧をうまく調整できず、高血圧が見られることも多いです。

なお、高血圧が腎臓の血管にダメージを与え、腎不全を引き起こすこともあり、腎不全と高血圧は相互に影響を及ぼし合うことにも注意しましょう。

また、糖尿病の合併症である糖尿病性腎症によって腎不全が引き起こされることもあります。

腎不全が進行・悪化すると慢性腎不全(CKD)となってしまい、低下した腎臓の機能をもとに戻すことは困難となり、人工透析などを余儀なくされます。

そのため、早期に専門の医療機関を受診して治療を開始することが最も重要です。

(3)尿路感染症

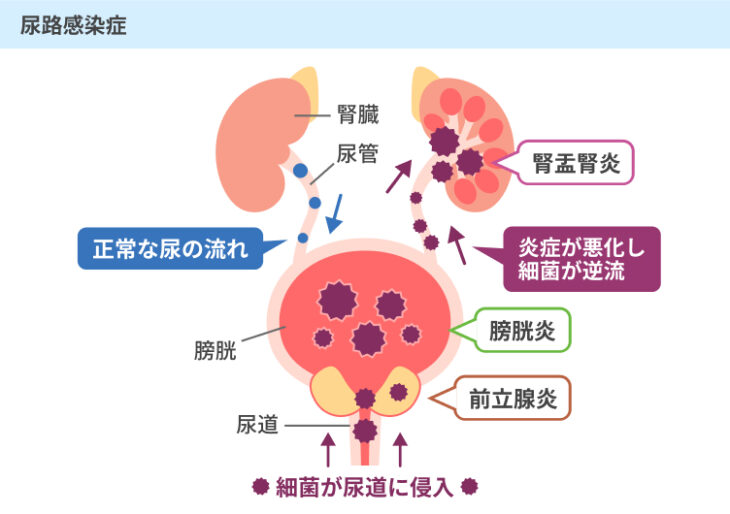

尿路感染症は、尿の通り道に位置する臓器や組織などに細菌が感染することで引き起こされる病気です。

具体的には、腎臓の組織に細菌が感染し、炎症が生じる腎盂腎炎や尿を貯める膀胱に細菌が感染することで生じる膀胱炎などがあります。

いずれも尿道に細菌が感染することで炎症が発生し、その細菌が尿道を逆流することで感染が広がる点に特徴があります。

細菌がどの器官に感染するかによって症状が異なるものの、尿の回数が増えたり(頻尿)、尿の濁りや血液が混ざること(血尿)による尿の泡立ちなどが見られることが多いです。

また、腎盂腎炎では、腎臓の組織に細菌が侵入することで腎臓のはたらきが低下し、全身のだるさや発熱、炎症による腰や背中の痛みが見られることもあります。

尿路感染症は、いずれも細菌が感染することで引き起こされるため、自然治癒することはありません。

そのため、治療には、原因菌に応じた抗菌薬を処方することで症状の改善を目指す薬物療法がとられることが一般的です。

(4)多発性骨髄腫

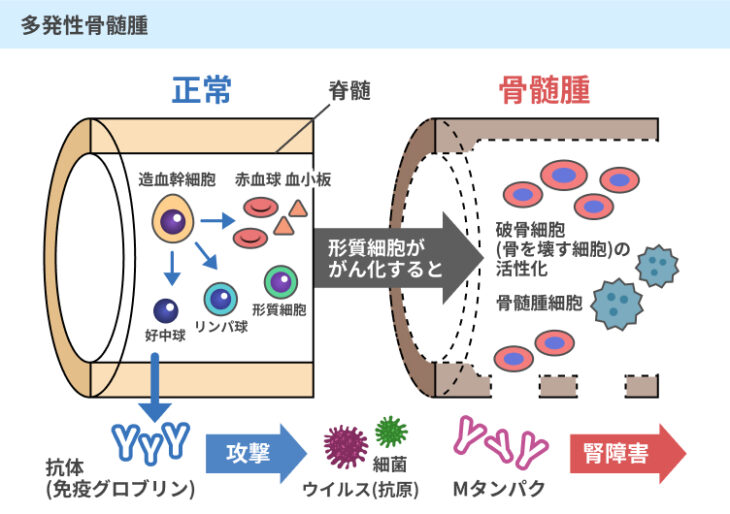

多発性骨髄腫は、免疫機能を担う形質細胞ががん化することで生じます。

形質細胞は、体の中に細菌やウイルスなどの異物(抗原)が侵入すると、それらを攻撃する抗体と呼ばれる物質を作り出す細胞です。

しかし、形質細胞ががん化して骨髄腫細胞になってしまうと、抗体を作り出すはたらきに異常が生じ、抗体としてのはたらきを持たない物質(Mタンパク)が大量に作られてしまいます。

このMタンパクが骨髄の中で過剰に作られると、やがて全身の臓器や組織に運ばれることになります。

そうすると、全身の臓器や組織でさまざまな異変や不調が生じることになるのです。

例えば、Mタンパクが血管に過剰にあふれると血液がドロドロになり、それが腎臓に流れ込むことで腎臓のはたらきが低下してしまいます。

これによって、糸球体のはたらきが低下すると、蛋白尿などによって尿の泡立ちが見られることがあるのです。

また、老廃物の排出のはたらきが低下することで、老廃物が体の中に溜まり、むくみや炎症などを引き起こすほか、全身の倦怠感などが生じることもあります。

なお、骨髄腫細胞には、血液細胞の量を抑えるはたらきがあるため、細胞に酸素や栄養素を運ぶ赤血球の数が減ることで貧血や息切れ、動悸などが起こりやすくなります。

さらに、免疫機能の役割を担う白血球の数が抑制されることで、免疫力や抵抗力が低下し、細菌やウイルスに感染しやすくなることもあるため、注意が必要です。

このほか、骨の破壊と修復に関するはたらき(骨代謝)にも異常が生じ、骨を破壊する破骨細胞の活動が促されることで骨がもろくなり、骨粗しょう症などを引き起こすケースもあります。

多発性骨髄腫は、遺伝子や染色体に異常が生じることで引き起こされることが知られているものの、異常が生じるメカニズムまでは解明されていません。

そのため、治療法としては、症状の原因となっている骨髄腫細胞の数を減らすために抗がん剤による化学療法がとられることがほとんどです。

もっとも、中には無症状の場合や臓器への障害が生じていない症例もあります。

このような場合には、経過観察を続け、症状などが現れた段階で抗がん剤を用いた治療が行われるケースもあります。

4.尿が泡立つ場合に受診を検討すべき診療科

糖尿病以外にも、さまざまな病気を原因として尿が泡立つことがあります。

症状を放置することで、病気が進行・悪化することもあり、些細なことと自己判断すると生命に関わることもあります。

そのため、尿の泡立ち以外に現れている自覚症状なども把握した上で、適切な医療機関を受診し、精密検査を受けることが最も重要です。

上記のような病気の可能性が疑われる場合には、以下のような診療科を受診しましょう。

- 泌尿器科

- 腎臓内科

- 内分泌科

それぞれの特徴についてもご説明します。

(1)泌尿器科

泌尿器科は、腎臓や尿管、膀胱などの器官に関わる病気や不調の診断と治療に関する診療科です。

尿の泡立ちのほかに血尿や頻尿、発熱や尿道周辺に痛みなどが見られる場合には、尿路感染症に原因がある可能性が考えられます。

そのような場合には、泌尿器科を受診することで、適切な治療を受けることが可能です。

特に尿路感染症は、尿検査や血液検査、細菌の反応を調べる細菌検査などの結果を踏まえて診断が行われます。

泌尿器科を受診することで、これらの必要な検査を受けることができ、早期に原因の特定と治療を開始することができる可能性が高まります。

(2)腎臓内科

ネフローゼ症候群や腎不全が疑われる場合には、腎臓内科を受診するようにしましょう。

尿の泡立ちは腎機能が低下することで引き起こされることも多く、むくみや全身の倦怠感なども見られる場合には、腎臓内科を早期に受診することで適切な治療を開始することが可能です。

腎機能の低下の有無や程度については、尿検査のほか、血液検査などによっても把握することができます。

そのため、腎臓内科を受診することで、腎機能の低下の有無や原因などについても診断を受けることができ、効果的な治療を受けることが期待できます。

もっとも、糖尿病の合併症によって腎機能が低下している場合には、まずは血糖値を安定させることが重要です。

腎機能の低下の原因が糖尿病にある場合には、内分泌科を受診し、血糖値のコントロールに努めるようにしましょう。

(3)内分泌科

内分泌科は、ホルモンバランスが崩れることによって発症する病気の診断と治療を専門とする診療科です。

糖尿病はインスリンというホルモンのバランスが崩れることで発症する病気であるため、尿の泡立ちが糖尿病によって引き起こされている場合には、内分泌科を受診しましょう。

糖尿病は、尿の泡立ちのほかにも症状が現れることがありますが、特徴的な症状に乏しく、本人も気づかないケースが多く見られます。

しかし、医療機関の受診をせずに放置することで、徐々に症状が悪化していくことも少なくありません。

もっとも、早期に内分泌科を受診することで、症状がそれ以上進行・悪化しないための治療を開始することが可能です。

具体的には、血糖値をコントロールし、正常な範囲に保つことができれば、それまでと変わらない生活を送ることも十分にできます。

そのためには、専門的な治療を受けることが必要不可欠です。

尿の泡立ち以外にも体の不調を感じた場合には、糖尿病の可能性も疑い、なるべく早期に内分泌科を受診することが重要といえるでしょう。

5.尿の泡立ちを予防するためのポイント

尿の泡立ちが糖尿病によるものである場合には、血糖値を安定させなければ、症状が現れ続けることになります。

そのため、尿の泡立ちを予防するためには、まずは血糖値を安定させることが必須であるといえるでしょう。

具体的には、以下のポイントを意識することが大切です。

- こまめに水分を補給する

- 血糖値を上げないような食習慣を心がける

- 適度な運動に取り組む

- 定期的に健康診断を受診する

順にご説明します。

(1)こまめに水分を補給する

尿の泡立ちは、上記で述べたような病気に原因があるほか、一時的な生理現象として現れることもあります。

特に体に水分が不足していることで尿が濃くなり、泡立ちが見られるケースもあるのです。

そのような場合には、こまめな水分補給を行うことで解消することができます。

また、糖尿病が原因で尿の泡立ちが引き起こされている場合には、高血糖による脱水症状に陥っている可能性も考えられます。

そのような場合にも、こまめな水分補給を行うことは、脱水症状を緩和させるためにも有効であるといえるでしょう。

(2)血糖値を上げないような食習慣を心がける

糖尿病を理由として尿が泡立つ場合には、血糖値のコントロールに努めることで症状が改善される可能性があります。

これは、尿の泡立ちの原因が血糖値の上昇による糸球体の異常にあるからです。

糖尿病の代表的な合併症である糖尿病性腎症は、その進行度合いによって以下のようなステージに分かれています。

| ステージ | 基準値 |

| 第1期(腎症前期) | 尿蛋白あるいはアルブミン値:30未満 腎機能・eGFR:90以上 |

| 第2期(早期腎症期) | 尿蛋白あるいはアルブミン値:30~299 腎機能・eGFR:60~89 |

| 第3期(顕性腎症期) | 尿蛋白あるいはアルブミン値:300以上 腎機能・eGFR:30~59 |

| 第4期(腎不全期) | 尿蛋白あるいはアルブミン値:問わない 腎機能・eGFR:30未満 |

| 第5期(透析療法期) | 尿蛋白あるいはアルブミン値:問わない 腎機能・eGFR:問わない |

尿が泡立つ症状(蛋白尿)が見られるのは、第2期(早期腎症期)からとされています。

この段階では、すでに腎機能の低下が見られるものの、血糖値や血圧のコントロールを適切に行うことで、症状の悪化や進行を防ぐことが可能です。

具体的には、1日の摂取カロリーを調整し、規則正しいタイミングで3食しっかり食事をとることで、血糖値を安定させることができます。

また、血糖値が上昇しやすくなる炭水化物の摂取量を控え、血糖値の急激な上昇を抑えるはたらきが期待できる食物繊維やミネラルを意識的に摂取することも効果的です。

なお、血圧が高い場合には、塩分の摂取量を減らすなどの対応が必要となります。

もっとも、症状の現れ方やライフスタイルなどによっても、食習慣の改善に留意すべきポイントは異なります。

そのため、自己判断で改善に取り組むのではなく、内分泌科などの専門の医療機関を受診した上で医師の指示に従いながら進めることが重要です。

(3)適度な運動に取り組む

食習慣の改善に取り組むとともに適度な運動を行うことも心がけましょう。

運動に取り組むことで、食事を通じて体の中に取り込まれたブドウ糖が効率的にエネルギーとして消費されます。

これによって、血糖値を中長期的に安定させることが可能です。

なお、すでに肥満の状態に陥っている場合には、適度な運動習慣を身につけることが大切です。

特に肥満は糖尿病のリスクを高める因子でもあり、インスリンのはたらきを低下させる要因にもなります。

しかし、運動の習慣を身につけることによって、脂肪細胞に蓄えられたブドウ糖や脂肪の消費を促すことができ、肥満を改善することができます。

これによって、インスリンの作用を高め、血糖値が高い状態が続いてしまうことを防ぐことができるのです。

(4)定期的に健康診断を受診する

定期的に健康診断などの検診を受診しておくことで、病気の早期発見や予防につながります。

糖尿病をはじめとする病気は、突然発症するものではなく、日々の積み重ねの中で徐々に進行・悪化していくものもあります。

何らかの自覚症状が現れる前に検診などで異常が見つかることもあり、それをきっかけに病気の早期発見や治療の開始につながることもあるのです。

そのため、自分の体調を管理するという観点からも定期的に健康診断などを受診するようにしましょう。

また、異常が見つかった場合には、直ちに専門の医療機関を受診し、精密検査を受けることも大切です。

まとめ

本記事では、糖尿病で見られる尿の泡立ちのメカニズムや特徴、ほかに現れる症状などについて解説しました。

糖尿病は特徴的な症状が少なく、本人も気づかないうちに進行・悪化する可能性があります。

しかし、口や喉が異常に渇いたり、尿の泡立ち方が気になったりしている場合には、それらの症状が糖尿病によるものであることも考えられます。

糖尿病は早期に発見し、適切な治療を行うことで症状の進行や悪化を防ぐことが可能です。

また、普段から健康診断を受診することで、体の異常などに気づきやすくなり、糖尿病をはじめとする病気の早期発見につながることもあります。

健康診断の検査項目に異常が見つかった場合や原因の分からない不調がある場合には、放置せずにお近くの内分泌科などを受診し、精密検査を受けることをおすすめします。