糖尿病と膵臓がんの関係は?影響を及ぼし合う理由や主な症状についても解説

「糖尿病を発症すると膵臓がんも発症しやすくなるのは本当?」

「どのような症状が見られるときに糖尿病や膵臓がんを疑うべき?」

「糖尿病と膵臓がんの両方を予防するためにはどのようなことに注意すべきか知りたい」

健康に不安がある方の中には、糖尿病についてこのような疑問をお持ちの方もいると思います。

糖尿病と膵臓がんは、どちらも膵臓という臓器に関わる病気です。

膵臓は、胃の裏側にあり、主に胃で食物を消化するはたらきを助ける膵液と血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)を下げるはたらきがあるインスリンというホルモンの放出を担っています。

そのため、糖尿病や膵臓がんなどの影響によって膵臓のはたらきが低下すると、これらの放出量にも異常が生じ、さまざまな症状や不調が引き起こされてしまうのです。

そして、糖尿病を発症すると、がんの発症リスクが高まることが近年の研究で明らかとなりつつあり、その中でも膵臓がんとの関係が指摘されています。

本記事では、糖尿病と膵臓がんの関係や主な症状などについて解説します。

糖尿病に膵臓がんが合併すると、予後が悪くなり、生命に関わるリスクもあります。

もっとも、糖尿病を発症した場合でも、適切な対応を行うことで膵臓がんの発症を抑えることは可能です。

また、糖尿病と膵臓がんには発症のリスク因子に共通するものもあり、どちらかを予防することで他方を予防する効果を期待することができます。

本記事では糖尿病と膵臓がんの双方を予防するためのポイントについても合わせて解説しますので、普段の生活習慣を見直すきっかけとなれば幸いです。

1.糖尿病と膵臓がんの関係

糖尿病と膵臓がんはお互いに影響を及ぼし合うことが知られています。

そのため、糖尿病を原因として膵臓がんを発症することもあれば、膵臓がんによって糖尿病が引き起こされることもあるのです。

具体的には、糖尿病を発症した人は、糖尿病を発症していない人と比較すると、膵臓がんを発症するリスクが約2倍高まることが知られています。

特に糖尿病を発症してから1年未満が最も膵臓がんの発症リスクが高く、約6.7倍にもなるというデータもあるのです。

また、膵臓がんを発症すると、血糖値の変化に異常が生じ、血糖値が高い状態が続くことで糖尿病を引き起こすケースも見られます。

このように、糖尿病と膵臓がんには、密接な関係性があるため、どちらかを発症してしまった場合には、他方の発症リスクも高まることに注意が必要です。

糖尿病と膵臓がんの関係については、以下のようにまとめることができます。

- 糖尿病が膵臓がんを引き起こす理由

- 膵臓がんが糖尿病を引き起こす理由

順にご説明します。

(1)糖尿病が膵臓がんを引き起こす理由

糖尿病は、膵臓で作られるインスリンというホルモンのバランスが崩れることで発症します。

インスリンは膵臓にあるβ細胞という場所で作られ、血糖値が上昇すると血液中に放出されます。

しかし、β細胞がダメージを受けることで、インスリンが作られなくなったり作られる量が減ったりしてしまうのです。

そして、糖尿病を原因として膵臓がんが引き起こされる理由には、以下のようなものが挙げられます。

- 血糖値の上昇による酸化ストレス

- 血糖値の上昇による高インスリン血症

- 代謝異常による炎症や免疫低下

なお、膵臓がんに限らず、糖尿病を発症することで、がんが合併しやすくなることが知られています。

例えば、男性の糖尿病患者では、糖尿病でない人と比較すると、肝臓がんのリスクが約2倍になり、女性については卵巣がんのリスクが約2倍以上になることが知られているのです。

また、糖尿病患者の死因の第1位はがんであるというデータもあります。

そのため、糖尿病を発症すると、さまざまながんを発症するリスクも同時に高まってしまうことに留意しましょう。

このほか、糖尿病を原因として発症してしまう病気や合併症にはさまざまなものがあります。

詳細については、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

#1:血糖値の上昇による酸化ストレス

血糖値が高い状態が続くと、膵臓は血糖値を正常な範囲に戻すためにインスリンを放出します。

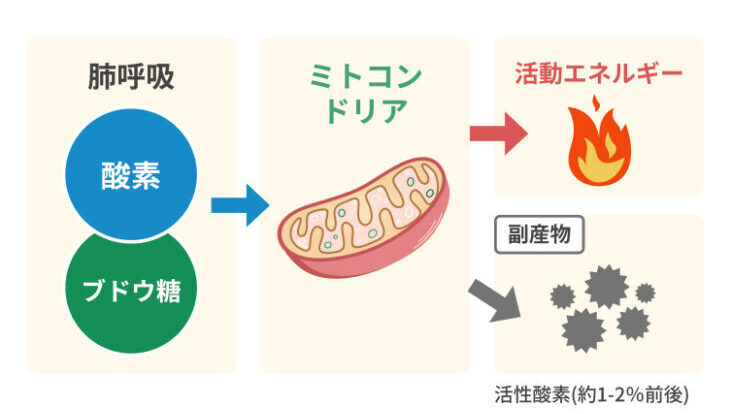

このときに、膵臓のβ細胞の中にあるミトコンドリアという器官のはたらきが活性化されるのです。

ミトコンドリアは、ブドウ糖やタンパク質などの物質を材料にして、体の活動に必要なエネルギー(ATP)を作り出すはたらきがあります。

しかし、エネルギーを作り出す過程で、活性酸素と呼ばれる物質も副産物として生じてしまいます。

そのため、血糖値が高い状態が続くと、活性酸素も過剰に作り出されてしまうのです。

活性酸素は細胞を酸化させるはたらきを持つため、過剰に作り出された活性酸素が細胞を傷つけてしまい、傷つけられた細胞はがん細胞化してしまうリスクが高まります。

そして、活性酸素が蓄積し、膵臓の細胞を傷つけてしまうと、膵臓がんが引き起こされてしまうのです。

#2:血糖値の上昇による高インスリン血症

糖尿病の中でも95%以上を占める2型糖尿病は、生活習慣の乱れなどによって、インスリンのはたらきが低下することに発症の原因があります。

インスリンのはたらきが弱められることで、体の中のブドウ糖が細胞に取り込まれなくなってしまい、血糖値が上昇してしまうのです。

もっとも、2型糖尿病は、初期の段階ではインスリンの放出自体には問題がないことが多いです。

そのため、血糖値が上昇することで、β細胞はさらにインスリンを放出してしまいます。

これによって、血液中に過剰な量のインスリンがあふれてしまうことを「高インスリン血症」といいます。

なお、インスリンには、ブドウ糖を細胞に取り込ませるはたらきのほかにも、細胞の成長を促すはたらきがあるのです。

そのため、酸化ストレスによってがん化した細胞が高インスリン血症によって成長を促されることにも膵臓がんを引き起こしやすい理由があるといえます。

#3:代謝異常による炎症や免疫低下

インスリンはエネルギーとして消費されずに余ったブドウ糖をグリコーゲンという物質に換えて肝臓や筋肉に蓄えるはたらきもあります。

グリコーゲンとして蓄えることができるブドウ糖の量には限界があり、余ったブドウ糖は肝臓で中性脂肪に換えられます。

しかし、インスリンのはたらきが低下し、グリコーゲンを作り出すはたらきがうまく機能しなくなると、肝臓は血液中のブドウ糖を中性脂肪に換えて体の中に蓄えます。

これによって、脂肪が過剰に蓄えられてしまうと、肥満に陥ってしまうのです。

このように、インスリンはブドウ糖だけでなく、脂肪(脂質)の代謝バランスにも関わっています。

そのため、インスリンのバランスが崩れることで、ブドウ糖だけでなく脂質の代謝にも異常が生じるのです。

また、中性脂肪が体に蓄積することで肥満に陥ると、肥大化した脂肪細胞からインスリンのはたらきを妨げる物質が放出されます。

これによって、さらにインスリンのはたらきが低下してしまい、ブドウ糖の代謝異常に陥って肥満が悪化する循環に陥ることがあるため、注意が必要です。

さらに、脂肪細胞から放出される悪玉アディポサイトカインには、体の中の炎症反応を促進するはたらきもあります。

そのため、体の中で炎症が広がり、このことが細胞を傷つけてがん細胞化させる原因にもなるのです。

なお、血糖値が高い状態が続くことで、免疫機能が低下してしまうことも細胞のがん化を促す要因といえます。

免疫機能は、体の外から細菌やウイルスなどの異物が侵入した際にこれを排除するはたらきですが、がん細胞を排除する役割も担っています。

しかし、免疫機能が低下することで、早期にがん細胞を攻撃して排除するはたらきも弱められてしまうのです。

その結果、がん細胞の成長が妨げられることなく進んでしまうことも糖尿病にがんが合併しやすい原因といえるでしょう。

(2)膵臓がんが糖尿病を引き起こす理由

先ほども述べたように、膵臓は胃の裏側にあり、ちょうどみぞおちの下あたりに位置する臓器です。

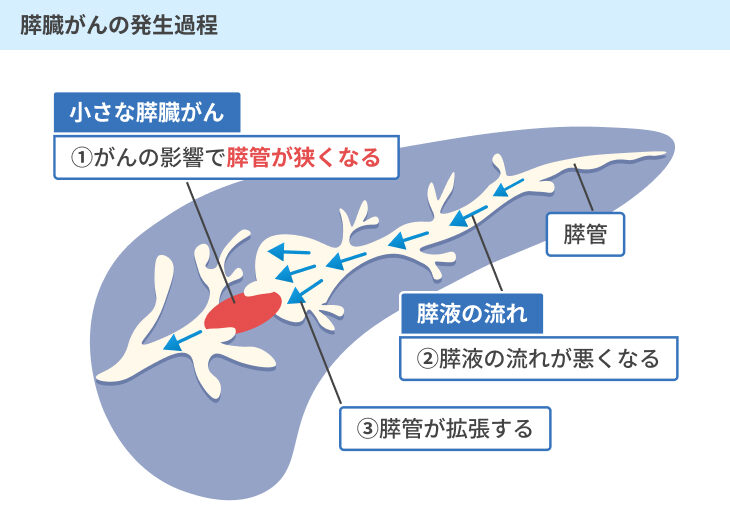

その構造は、長さ20㎝ほどの細長い形状をしており、その中央には主膵管という管が通り、そこから膵臓全体に膵管という細い管が広がっています。

主膵管の中には食物の消化を助ける膵液が流れています。

そして、膵臓がんは多くの場合、膵管に発生し、がん細胞が成長することで、膵管が圧迫され、膵液の流れが悪くなってしまうのです。

そうすると、膵管の中で膵液の流れが滞ってしまい、主膵管が内部から膨張してしまいます。

これによって、β細胞が圧迫されてしまい、インスリンが放出されにくくなってしまうのです。

そのため、インスリンの量が低下してしまうことによって、血糖値の上昇が引き起こされ、糖尿病を発症するリスクが高まります。

特にがん細胞の成長・拡大が進むにつれてβ細胞も圧迫されるため、がん細胞が大きくなればなるほど血糖値のコントロールが悪化することに注意しましょう。

2.糖尿病の主な症状

糖尿病は、血糖値が高い状態に陥ることで発症します。

もっとも、血糖値が上昇するだけでは目立った症状が現れないことも多く、発症の初期段階では特有の症状に乏しいです。

しかし、血糖値が高い状態が長く続くことで、徐々に以下のような症状が見られるようになります。

- 尿の量・回数が増える

- 口や喉が異常なほど渇く

- 倦怠感や疲れやすさ

- 体重が急激に減る

- 目のかすみや視力の低下

- 傷が治りにくい など

特に生活習慣の乱れなどによって引き起こされる2型糖尿病では、これらの症状が急激に進行することは少なく、中年以降になって徐々に症状が現れるようになることが一般的です。

血糖値が高い状態を放置することで、血管や神経が徐々に傷つき、動脈硬化や心疾患などのリスクも高まってしまいます。

しかし、早期に適切な治療を開始すれば、血糖値のコントロールを行うことで、これらの病気を予防できることはもちろん、膵臓がんの発症を抑えることも期待できるのです。

そのため、上記のような症状が見られる場合には、糖尿病を発症している可能性があるため、内分泌科などの専門の医療機関で精密検査を受けるようにしましょう。

2型糖尿病の特徴や症状のメカニズムなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。

3.膵臓がんの主な症状

膵臓がんは初期には目立った症状がほとんど現れません。

そのため、自覚症状が現れることなく進行・悪化することが多いです。

もっとも、がんが進行・悪化することで、以下のような症状が見られるようになります。

- 腹部や背中の痛み

- 黄だん

- 体重の減少

どのような症状が現れやすいかは、がんが生じた場所によって異なることもあります。

なお、すでに糖尿病を発症している場合には、膵臓がんが合併することによって、血糖値のコントロールが悪くなることがあります。

糖尿病の治療中に急激に血糖値の数値に異常が見られる場合には、膵臓がんによる影響の可能性もあるため、注意が必要です。

また、生活習慣を変えていないにも関わらず、急激に血糖値が悪くなった場合にも、その背景に膵臓がんが隠れているケースが考えられます。

そのため、これらの症状に心当たりがある場合や血糖値の異常を指摘されたことがある場合には、糖尿病や膵臓がんの可能性も視野に入れて、直ちに専門の医療機関を受診しましょう。

(1)腹部や背中の痛み

膵臓がんが進行すると、腹部や背中に痛みが生じることがあります。

これは、膵臓の周辺には多くの神経が通っており、膵臓がんが成長・拡大することで、神経が圧迫されてしまうことに理由があります。

膵臓はみぞおちの下あたりに位置するため、みぞおちのあたりに痛みが現れることが多いです。

もっとも、胃の裏側に膵臓が位置することから、背中のあたりに痛みが見られるケースもあり、症例によっても異なります。

これらの部位に発生する痛みは、食事のタイミングなどとは無関係に見られ、それが長く続くことに特徴があるといえます。

なお、膵臓がんが拡大することで膵液の放出が低下すると、食物の消化がうまくできなくなることがあります。

これによって、消化不良による便秘や食欲不振などが見られるケースもあるため、注意が必要です。

もっとも、腹部や背部に痛みが見られることが直ちに膵臓がんと結びつくわけではなく、痛みなどの自覚症状が現れないケースもあります。

そのため、がんの中でも膵臓がんは特に見逃されやすく、発見された時点でがんがすでに進行・悪化してしまっていることも少なくありません。

また、膵臓がんはほかの臓器や組織に転移しやすい傾向にあり、肝臓や腹膜に転移することが多いです。

膵臓がんが判明した段階でこれらの臓器などに転移しているケースもあり、そのことが膵臓がんの予後の悪さの理由になっているという指摘もあります。

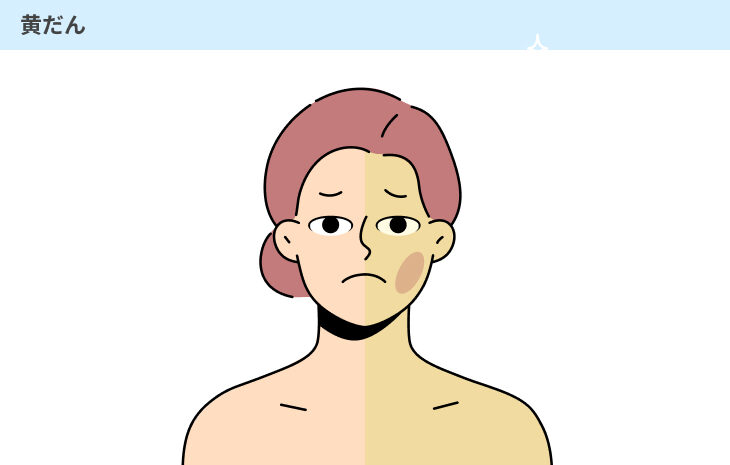

(2)黄だん

黄だんとは、皮膚や白目の部分が黄色く変色してしまう症状です。

膵臓は、肝臓の下部に位置し、膵臓がんが肥大化することで、肝臓も圧迫してしまいます。

肝臓には、体にとって有害な物質を体の外に排出するのを助ける胆汁という物質を作るはたらきがあります。

しかし、膵臓にできたがんが肝臓を圧迫することで、胆汁の流れが妨げられてしまうのです。

そうすると、胆汁に含まれるビリルビンという物質が血液の中に混ざってしまい、これが体の中を循環することで皮膚や白目の部分が黄色く変色してしまいます。

黄だんが生じても、痛みなどのほかに目立った症状が見られることはありません。

しかし、放置することで、尿の色が濃くなったり便が白っぽく変色したり、さまざまな異常が見られるケースもあるため、注意が必要です。

もっとも、黄だんは肝臓のはたらきが低下することでも生じ、膵臓がんとは無関係に現れることもあります。

具体的には、肝硬変や肝臓がんなどでも見られることがあり、必ずしも膵臓がんによる影響ではない場合もあることに注意しましょう。

(3)体重の減少

膵臓がんに関わらず、がんを発症すると、一般的に体重が減少することが知られています。

これは、がん細胞からサイトカインと呼ばれる物質が放出されることで、体の中で炎症反応が長く続いてしまうことに原因があるとされています。

これによって、体の中で必要な栄養分が消費されてしまい、体重が減ってしまうのです。

なお、膵臓がんで体重の減少が見られるのは、上記に加えて、膵液の減少による消化のはたらきの低下にも理由があると考えられています。

また、腹部の痛みなどによって食欲が減少し、食事の量が減ることで体重の減少が引き起こされることもあるのです。

このほか、消化器のはたらきが弱められることで、腹部の膨張感が現れることもあり、特に体重の減少は膵臓がんの末期で見られることが多いとされています。

なお、糖尿病でも急激な体重の減少が見られることがあります。

これは、インスリンのはたらきが低下することでブドウ糖をうまく消費できず、代わりに筋肉や脂肪が分解されてしまうことに理由があります。

そのため、減量などをしていないにも関わらず、体重が急激に減っている場合には注意が必要です。

4.糖尿病と膵臓がんに共通する主なリスク因子

上記のような症状が現れている場合には、糖尿病または膵臓がんを発症している可能性が考えられます。

また、どちらかを先に発症すると、もう一方が合併してしまうリスクも高まるため、注意が必要です。

なお、糖尿病と膵臓がんが合併しやすいのは、それぞれの発症に関するリスク因子が共通していることにも理由があります。

糖尿病と膵臓がんに共通するリスク因子は、以下のとおりです。

- 肥満

- 喫煙習慣

- 過度な飲酒

- 年齢

- 慢性膵炎などの膵臓の病歴

順に見ていきましょう。

(1)肥満

肥満は2型糖尿病を引き起こす最大のリスク因子であるとともに、膵臓がんの発症リスクも高めるため、注意が必要です。

具体的には、肥満の人はそうでない人と比較すると、膵臓がんを発症するリスクが1.3~1.4倍高まるという研究もあります。

これは、蓄積された脂肪細胞から炎症を促す物質が放出されることに理由があります。

この物質が膵臓で作用することで、膵臓の細胞が傷ついた場合に炎症が長く続きやすくなり、がん化が促される可能性があることに注意が必要です。

また、すでに述べたように、肥満によってインスリンのはたらきが弱められると、ブドウ糖をエネルギー源として消費することができなくなってしまいます。

そうすると、膵臓は血糖値を下げるためにインスリンをさらに放出します。

これによって膵臓に負担がかかることも、膵臓がんの発症を促すトリガーとなっている可能性が指摘されているのです。

(2)喫煙習慣

タバコに含まれるニコチンは交感神経を刺激し、心臓や血管のはたらきを活発にします。

これによって、心拍数や血圧の上昇が見られるほか、血糖値が上昇してしまうのです。

また、インスリンのはたらきが弱められてしまうことによって、血糖値が上がりやすくなってしまうことも糖尿病の発症リスクを高める要因として知られています。

さらに、タバコにはニコチンのほかにもさまざまな物質が含まれており、そのうちの70種類程度が発がん性物質であるという指摘もあります。

そのため、喫煙の習慣がある場合には、発がん性物質にさらされることによって、膵臓の細胞が傷つけられ、膵臓がんを発症するリスクも高まってしまうことにも注意しましょう。

なお、喫煙者は非喫煙者と比較すると、膵臓がんの発症リスクが1.7~1.8倍程度高まるという研究もあります。

また、喫煙歴が長くなればなるほど膵臓がんの発症リスクが高まるといわれていることにも注意が必要です。

(3)過度な飲酒

お酒に含まれるアルコールには、糖分が多く含まれているため、過度な飲酒は血糖値の急激な上昇を招きます。

特に過度な飲酒が常態化している場合には、血糖値が高い状態が長く続いていることが考えられ、2型糖尿病を発症する可能性を高めることになるため、注意が必要です。

なお、体の中に吸収されたアルコールは、肝臓の解毒作用によってアセトアルデヒドという物質に分解されます。

アセトアルデヒドは、悪酔いや動悸の原因になるほか、膵臓などの臓器の細胞をがん化させる可能性がある物質です。

そのため、飲酒量が多い場合や習慣的な飲酒をしている場合には、膵臓がんのリスクも高まってしまいます。

特に1日のアルコール摂取量が24g以上(日本酒なら200㎖以上、ビールなら600㎖以上)の場合には膵臓がんの発症リスクが高まるという研究があります。

また、過度な飲酒は肝臓に負担をかけ、肝臓の細胞が傷つけられることによって肝臓がんを発症するリスクも高まることに注意しましょう。

(4)年齢

膵臓がんは、若年層よりも高齢者に多い病気です。

具体的には、40代以降になると発症のリスクが高まるという研究があります。

特に50代になると発症リスクが急激に上昇し、60代以降で増大することも知られています。

これは、上記で挙げたような因子も加わることで、膵臓のはたらきが徐々に低下し、細胞ががん化してしまうことに理由があると考えられています。

また、2型糖尿病の発症にも年齢が影響することが知られており、主に中年以降に発症しやすいです。

これは、生活習慣の乱れなどによってインスリンのはたらきが妨げられ、インスリンが過剰に放出され続けることでβ細胞の機能が低下してしまうことに理由があると考えられています。

そのため、2型糖尿病は急激に発症するわけではなく、中年以降で徐々に発症する傾向があるといえるでしょう。

(5)慢性膵炎などの膵臓の病歴

慢性膵炎などの膵臓の病気が先行することで、糖尿病と膵臓がんの双方の発症に関係することも知られています。

膵臓で炎症が繰り返されることで引き起こされる慢性膵炎では、膵臓の細胞がダメージを受けて委縮し、組織が硬くなってしまいます。

膵臓の細胞が傷つけられることで発症するため、主にみぞおちのあたりの痛みや背中に鈍い痛みが生じることが多いです。

また、炎症が進行・拡大することで、膵臓のはたらきが低下し、膵液の放出が十分にできなくなると、消化不良や下痢、食欲不振などの症状が見られることもあります。

慢性膵炎が進行・悪化すると、β細胞のはたらきも低下し、インスリン不足に陥ることで糖尿病を発症するリスクが高まることにも注意が必要です。

さらに、慢性膵炎は膵臓がんの主な原因の1つとしても知られており、その発症リスクは13倍以上であるという研究もあります。

なお、慢性膵炎の半数近くが過度な飲酒によって引き起こされることが指摘されています。

そのため、過度な飲酒によって慢性膵炎が引き起こされ、それを原因として膵臓がんや糖尿病を発症する場合もあるため、相互に注意が必要といえるでしょう。

5.糖尿病と膵臓がんを予防するためのポイント

すでに述べたように、糖尿病と膵臓がんは、ともに膵臓の機能が低下することで引き起こされる病気です。

そのため、どちらか一方を発症してしまうと、それによって他方も発症するリスクが高まってしまいます。

また、糖尿病と膵臓がんは、発症のリスク因子にも共通したものがあり、このことも2つの病気が合併しやすい原因ということができるでしょう。

しかし、発症のリスク因子を把握し、それを避けることで双方の病気を予防する効果が期待できます。

具体的には、以下のポイントに留意しましょう。

- 肥満を引き起こすような生活習慣を見直す

- 禁煙・禁酒に努める

- 定期的に検診を受けて体調を把握する

順にご説明します。

(1)肥満を引き起こすような生活習慣を見直す

肥満は2型糖尿病と膵臓がんの双方の発症リスクを高めるリスク因子です。

これは、肥満によってインスリンのはたらきが妨げられてしまい、膵臓に負担がかかってしまうことに理由があります。

そのため、肥満の原因となるような生活習慣を避けることで、2型糖尿病と膵臓がんの双方を予防する効果が期待できます。

具体的には、炭水化物・脂質・タンパク質・食物繊維などの基本となる栄養素のバランスを意識した食習慣を身につけることが大切です。

特に炭水化物に偏った食習慣では血糖値が上がりやすくなり、それが長く続くと糖尿病を引き起こすリスクが高まります。

また、過度に脂質をとりすぎると肥満の原因となり、膵臓がんのリスクも増大してしまうため、注意が必要です。

なお、肥満は栄養素のバランスが崩れることだけでなく、運動不足の状態が続くことによっても引き起こされます。

そのため、適度な運動習慣を心がけることも肥満を防ぐためには重要です。

特にすでに肥満の状態に陥っている場合には、食事と運動の習慣によって減量することから始めましょう。

軽いジョギングやウォーキングなどの有酸素運動を行うことによって、ブドウ糖や脂肪を消費することができ、血糖値と肥満の双方を改善する効果が期待できます。

(2)禁煙・禁酒に努める

喫煙や過度な飲酒は血糖値に悪影響を及ぼし、膵臓の細胞を傷つけてがん化を促す原因にもなります。

そのため、禁煙と禁酒に努めることも大切です。

喫煙や飲酒の習慣は、2型糖尿病と膵臓がん以外にも、高血圧や肝臓がんなどのほかの病気にも影響を与えます。

また、糖尿病による高血糖が血圧の上昇やがんを引き起こすこともあるため、禁煙や禁酒に努めることは、これらの病気を同時に予防するためにも有効といえるでしょう。

特に気づかないうちに糖尿病や膵臓がんを発症している場合には、喫煙や飲酒を続けることで、さらに病気を悪化させることにもなりかねません。

普段からタバコの本数が多い人やお酒を飲むことが習慣化している人は、特に注意が必要といえるでしょう。

(3)定期的に検診を受けて体調を把握する

上記のような生活を意識していても、さまざまな要因から2型糖尿病や膵臓がんを発症してしまうこと自体を完全に予防することは難しいことも考えられます。

特に2型糖尿病と膵臓がんは、ともに初期段階では目立った自覚症状がなく、本人も気づかないうちに進行・悪化していくことが多いです。

しかし、定期的に健康診断などを受診し、ご自身の体調や異変を把握する習慣を身につけておくことで、これらの病気の早期発見に至る可能性も高まります。

特に2型糖尿病は、早期発見をすることで適切な治療を行うことができ、症状が進行・悪化してしまうのを防ぐことも可能です。

血糖値のコントロールがうまくいけば、これまでと変わらない生活を送ることも十分に期待できます。

また、膵臓がんは早期発見が難しいがんですが、血液検査やエコー検査などを実施することで発見のきっかけになることもあります。

もっとも、通常の健康診断では検査項目が限られているため、検診を受けるだけで早期発見に至ることは限界もあります。

そのため、検診を受けることを継続しながら、普段とは異なる不調や原因が分からない症状に気づいた場合には、直ちに内分泌科や消化器内科などの専門の医療機関を受診するようにしましょう。

まとめ

本記事では、糖尿病と膵臓がんの関係や主な症状、共通するリスク因子などについて解説しました。

どちらの病気も発症の原因に膵臓の機能低下が関わることから、糖尿病と膵臓がんは合併しやすい病気であるといえます。

糖尿病と膵臓がんが合併すると、血糖値のコントロールにも悪影響を及ぼし、予後が悪くなることで生命に関わることもあるのです。

もっとも、糖尿病と膵臓がんには、いくつか共通するリスク因子があります。

そのため、糖尿病を予防することは、膵臓がんを予防することにもつながるといえるでしょう。

糖尿病と膵臓がんは、初期には目立った自覚症状が乏しく、本人も発症に気づかずに進行・悪化してしまうことも珍しくありません。

普段とは異なる不調や症状に気づいた段階で速やかに内分泌科や消化器内科などの専門の医療機関を受診し、精密検査を受けることが早期発見につながります。