糖尿病と低血糖の関係は?原因や症状、低血糖になった場合の対処法についても解説

「糖尿病で血糖値が低くなる場合はあるのか」

「血糖値は低ければ低いほどよいわけではないの?」

「低血糖になってしまった場合の対処法や予防法について知りたい」

糖尿病の症状などについて、このような疑問や不安をお持ちの方もいるかと思います。

血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が続いてしまうことで発症する病気が糖尿病です。

そのため、糖尿病の治療では、食事や運動、薬の投与などを通じて血糖値を正常な範囲に戻すことを目的としています。

もっとも、血糖値は低ければ低いほど好ましいというわけではなく、正常な範囲を超えて血糖値が低くなることで、場合によっては生命に関わることもあるのです。

特に糖尿病の治療中では、低血糖の状態に陥ることが避けられないことがあるといわれています。

低血糖によるリスクを回避しながら糖尿病の治療を継続するためには、低血糖に陥る原因や症状などについて把握しておくことが最も重要です。

本記事では、糖尿病の治療中に低血糖に陥ってしまう要因や具体的な症状、低血糖に陥った場合の対処法などについて解説します。

また、低血糖を予防するためのポイントについても合わせて解説しています。

糖尿病では、血糖値が高い状態が続くことで症状が進行・悪化したり、合併症を引き起こしたりするリスクが高まりますが、低血糖に陥ることがないように注意もしなければなりません。

本記事の内容が低血糖を予防しながら糖尿病の治療を続けることの参考となれば幸いです。

1.低血糖になる原因

低血糖とは、正常な範囲を超えて血糖値が下がってしまった状態をいいます。

通常、血糖値は健康な人で空腹時に70~110㎎/dL程度とされています。

これに対して、低血糖は一般的に空腹時の血糖値が70㎎/dL未満まで下がってしまった状態のことです。

糖尿病の治療を行っている場合にも、血糖値が下がりすぎてしまうことがあります。

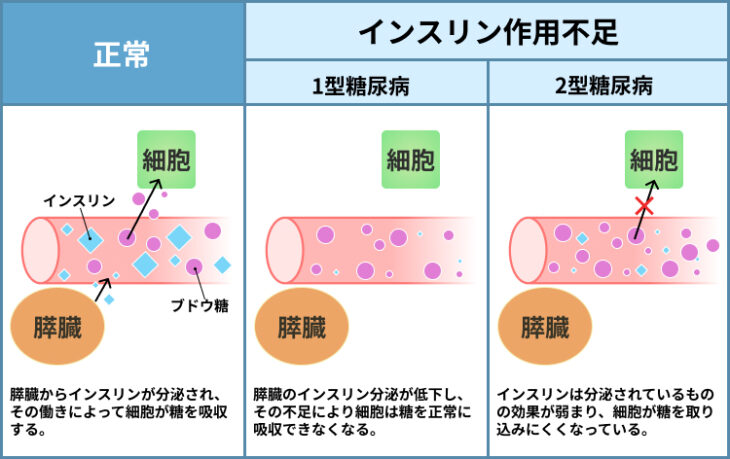

糖尿病は、血糖値の上昇を抑えるインスリンというホルモンのバランスが崩れることによって発症する病気です。

インスリンは、食事などを通して血液中に取り込まれたブドウ糖が細胞や組織のエネルギー源として吸収・消費されるのを助けるはたらきがあります。

糖尿病では、インスリンの量が減ってしまったりインスリンのはたらきが弱められたりすることで、ブドウ糖をエネルギーとして利用できず、血糖値が高い状態が続いてしまうのです。

血糖値が高い状態が続くことで、以下のような症状が現れます。

- 頻尿・多尿

- 異常なほどの喉の渇き

- 倦怠感・疲れやすさ

- 急激な体重の減少

また、症状を放置することで、血液がドロドロになり、血管が傷ついたり詰まりやすくなったりします。

そうすると、血管が傷ついたり詰まったりすることでさまざまな病気や合併症を引き起こすリスクが高まるのです。

そのようなリスクを回避するためには、血糖値が上がりすぎてしまわないように調整を行うことが重要となります。

もっとも、血糖値が下がりすぎると、体の活動に必要なブドウ糖が不足した状態となり、さまざまな症状を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

特に糖尿病の治療中には、以下のような原因によって低血糖が引き起こされる場合があります。

- 食事の時間が遅い・食事の量が少ない

- 激しい運動や長時間の運動を行った

- インスリン注射を打ち間違えた

- 経口血糖降下薬を多く飲みすぎた

- 大量のアルコールを摂取した

なお、糖尿病ではない人でも、不規則な食事習慣や過剰なアルコール摂取などの習慣によって低血糖を引き起こすことがあるため、注意が必要です。

生活習慣の乱れが糖尿病を引き起こす原因にもなるため、糖尿病ではない人も定期的に健康診断などを受診しておくことが望ましいでしょう。

(1)食事の時間が遅い・食事の量が少ない

ブドウ糖は、炭水化物に含まれる糖質が分解されたものです。

そのため、体の中のブドウ糖のほとんどが食事を通して吸収されます。

糖尿病の治療は、食事のカロリー量とバランスを見直すことで、インスリンの量が減ったりはたらきが弱められたりしていても、血糖値の水準を正常に保つことを目的とします。

血糖値が正常な範囲に保たれるためには、食事のタイミングも重要です。

具体的には、毎日同じ時間帯を守って、3食しっかりとることが大切といえます。

しかし、普段と比較して食事をとる時間が遅くなった場合や十分な栄養バランスがとれない場合には、ブドウ糖の吸収が遅れたりブドウ糖が取り込まれなくなってしまいます。

これによって必要なブドウ糖が体に不足してしまうと、低血糖の状態に陥ってしまうのです。

なお、糖尿病の治療中の人は、「シックデイ」と呼ばれる状態の際には、低血糖に陥りやすいことが指摘されています。

シックデイとは、糖尿病患者が治療中に発熱や食欲不振などによって、食事をとることができなくなる状態のことをいいます。

食事をとることができなくなると、体は血糖値を下げないようにインスリンのはたらきを阻害するインスリン拮抗ホルモンと呼ばれる物質を放出します。

これによって、今度は急激に血糖値が上昇してしまうことがあるため、注意が必要です。

特にインスリン注射による治療も行っている場合には、食事をとらなかったとしてもインスリン拮抗ホルモンのはたらきによって血糖値が上がりやすくなります。

そのため、食事をとることができなかった場合でもインスリン注射をやめないことが重要です。

(2)激しい運動や長時間の運動を行った

普段よりも激しい運動をした場合や長時間にわたって運動をした場合にも、低血糖に陥るリスクがあります。

運動を行うと、血液中のブドウ糖がエネルギー源として消費され、血糖値を下げる効果が期待できます。

そのため、血糖値のコントロールを行うためには、食習慣の見直しと合わせて取り組むべきものでもあります。

もっとも、普段よりも激しい運動をしたり長時間運動をしたりすることで、多くのブドウ糖がエネルギーとして消費されてしまうことになるのです。

これによって血糖値が下がりすぎてしまい、低血糖の状態になってしまうため、注意が必要となります。

特に運動中や運動の直後に低血糖の状態に陥りやすくなり、動悸や手指の震えなどの症状が現れることがあります。

また、時間をおいて運動した日の夜間や翌日の朝などにも低血糖の状態になることがあるため、注意が必要です。

(3)インスリン注射を打ち間違えた

食事の量や運動量に問題がない場合でも、インスリン注射の分量を間違えたときには低血糖の状態になってしまうことがあります。

糖尿病には、体の中でインスリンを作り出すことができなくなる1型糖尿病とインスリンを作り出すことができるもののインスリンのはたらきが弱められてしまう2型糖尿病があります。

インスリン注射による治療が絶対的に必要なのは1型糖尿病ですが、2型糖尿病でも血糖値のコントロールがうまくできていない場合などにはインスリンによる治療が行われる場合があるのです。

インスリンによる治療は、不足しているインスリンを注射によって直接補うため、血糖値の調節に直接効果を発揮する治療法といえます。

もっとも、インスリンによる治療を行う際には、血糖値をこまめにチェックし、注射によって補うインスリン量を厳密にコントロールする必要があります。

そのため、インスリンの量を間違えて注射を打ってしまうと、インスリンがはたらきすぎてしまい、ブドウ糖の吸収・消費が促されて低血糖になることがあるため、注意が必要です。

特に高齢者の糖尿病患者では、認知機能の低下などの要因でインスリンの量を間違えるケースが起こることもあります。

また、インスリン注射を打つタイミングと食事のタイミングがズレることで低血糖を引き起こすこともあるため、医師の指示に従って注射を行う必要があることも押さえておきましょう。

(4)経口血糖降下薬を多く飲みすぎた

糖尿病の治療では、薬を服用することによって血糖値の上昇を抑える薬物療法が行われるケースがあります。

具体的には、食習慣と運動習慣の改善を行っても血糖値のコントロールがうまくいかない場合に経口血糖降下薬を用いた薬物療法が選択されることが多いです。

経口血糖降下薬は、そのはたらきの違いから、以下のように分類することができます。

| 経口血糖降下薬のはたらき | 主な種類 |

| インスリンがはたらきやすくなる薬 |

|

| インスリンの放出量を増加させる薬 |

|

| ブドウ糖の吸収を抑えて排出させる薬 |

|

この中でも、インスリンの放出量を増加させる薬を多く服用してしまうことで、血液中のブドウ糖が過剰に消費されてしまい、低血糖を引き起こすことがあるため、注意が必要です。

なお、65歳以上の高齢者には、副作用として重症低血糖が生じるリスクが高まることが報告されています。

また、低血糖を一度引き起こしてしまうと、その後も繰り返し低血糖の状態に陥る頻度が高くなり、特に高齢者の場合には認知症の発症リスクになることも指摘されています。

このように、高齢者の場合には特に薬の飲み忘れや用量などによって、ほかの病気を引き起こしてしまうリスクがあることに注意が必要です。

(5)大量のアルコールを摂取した

糖尿病患者でも、血糖値のコントロールが良好な場合には、医師が許可すれば飲酒をすることができます。

もっとも、アルコールは肝臓で行われる糖新生と呼ばれるはたらきを抑えるため、注意が必要です。

糖新生は、ブドウ糖以外の物質からブドウ糖を作り出すはたらきのことをいいます。

体の中にブドウ糖が不足している場合には、糖新生のはたらきによって、体の活動に必要なブドウ糖が作り出されることになります。

しかし、アルコールを大量に摂取してしまうと、このはたらきが抑えられてしまい、急激にブドウ糖が不足し、低血糖の状態に陥ってしまうのです。

特にアルコールは胃や腸で吸収され、胃ではゆっくりと吸収されるのに対して、小腸では急激に吸収されることが知られています。

もっとも、食事と一緒にアルコールを摂取することで、アルコールが胃にとどまる時間を長くし、アルコールの吸収を緩やかにすることが可能です。

そのため、糖尿病患者でも、低糖質や低脂肪のおつまみを少量摂取するなどの工夫が必要となる場合もあります。

なお、過度な飲酒は血糖値のコントロールを乱すことにもつながるため、摂取量を厳守するほか、適宜休肝日を設けるなどの対応を行うことが最も大切です。

2.低血糖の状態で生じる主な症状

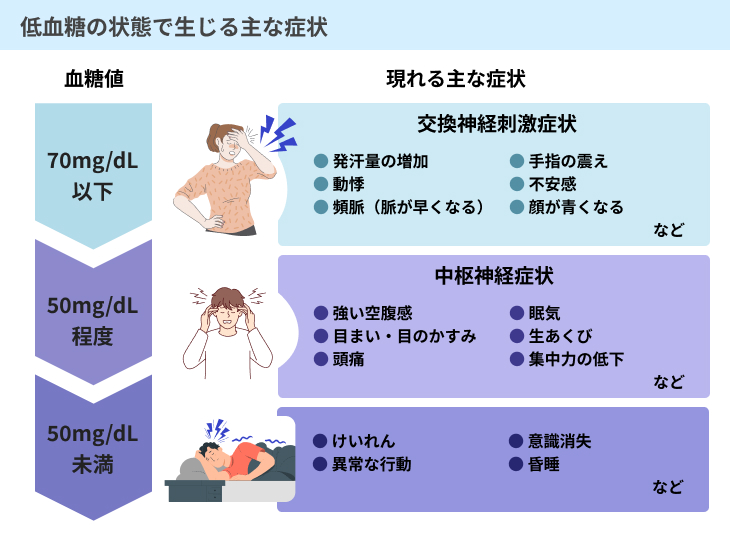

上記のような原因によって低血糖の状態になると、体は血糖値が下がりすぎないようにインスリンのはたらきを阻害するインスリン拮抗ホルモンを放出します。

具体的には、カテコールアミンやグルカゴンなどのホルモンが挙げられます。

特にカテコールアミンは交感神経を刺激するはたらきがあるため、発汗量の増加や手指の震え、不安感などの症状が現れます。

低血糖の状態が進行・悪化すると、脳の細胞がブドウ糖をエネルギーとして利用できなくなることで、目まいや眠気、集中力の低下などの症状を引き起こしてしまうのです。

さらに血糖値が下がることで意識を消失し、昏睡などに陥り、重篤な場合には生命に関わることもあるため、注意が必要となります。

なお、低血糖の程度によって、現れる症状には上記のような違いが見られることも特徴です。

具体的には、以下のようにまとめることができます。

また、低血糖によるこれらの症状は、高血圧や心房細動などの病気にも関連して生じることがあります。

もっとも、糖尿病自体が心房細動などの病気を引き起こす原因になることもあるため、注意が必要です。

特に低血糖の状態を繰り返し引き起こしていると、自覚症状が現れにくくなり、本人も低血糖に陥っていることに気づかないケースもあります。

また、血糖値が安定せず、糖尿病性神経症などの合併症を引き起こしている状態では、交感神経を刺激されることによる初期症状に気づくことができないことがあるのです。

そのため、意識消失や昏睡に突然陥り、死に至るケースもある(無自覚性低血糖)ため、注意が必要となります。

もっとも、初期の段階で適切な対応を行うことで、そのようなリスクを回避することは十分に可能です。

どのような対応をとるべきかについては、次項で解説します。

3.低血糖に陥った場合の主な対処法

低血糖の状態に陥ったとしても、初期の段階で適切な対応を行うことで、症状が回復することがほとんどです。

そのため、違和感に気づいた時点で、直ちに対応を行うことが重要といえます。

具体的には、以下のような対応が必要となります。

- ブドウ糖あるいは砂糖を摂取する

- ブドウ糖あるいは砂糖を唇や歯茎に塗ってもらう

- グルカゴンを静脈に注射してもらう

- 意識低下が生じた場合は回復後に直ちに医療機関を受診する

順にご説明します。

(1)ブドウ糖あるいは砂糖を摂取する

低血糖は、血液中のブドウ糖の濃度が低下しすぎている状態です。

そのため、ブドウ糖あるいは砂糖を摂取することで、血糖値を正常な範囲にまで戻すことが大切です。

具体的には、ブドウ糖であれば10g、砂糖であれば20gが目安の量となります。

また、スティックタイプのものがなければ、ブドウ糖を含む200㎖程度の清涼飲料水を飲むことでも同様の効果を期待することができます。

なお、人工甘味料を使用した清涼飲料水には血糖値を上げる効果がないため、あらかじめ成分表示などを確認しておくことが重要です。

摂取した後に安静にすることで、すぐに症状が改善することがほとんどです。

15分以上が経過しても症状がよくならない場合には、再び同じものを摂取して様子を見ましょう。

なお、経口血糖降下薬による治療を行っている場合には、注意が必要です。

経口血糖降下薬の中でも、αグルコシダーゼ阻害薬には、糖質がブドウ糖に分解されるはたらきを抑える効果があります。

そのため、αグルコシダーゼ阻害薬を服用している場合に砂糖を摂取しても、ブドウ糖への分解と吸収が妨げられ、低血糖による症状の改善が見られない可能性があるため、必ずブドウ糖を摂取するようにする必要があります。

もっとも、低血糖による症状が軽度である場合には、これらの対応を行うことができるものの、意識が低下している場合には、自力でこれらの対応を行うことは困難です。

そのため、糖尿病の患者は普段から低血糖に陥った場合の対処法などについて、家族や職場の人などに伝えておくことが重要といえます。

特に意識が低下している場合には、周りの助けも求めながら、以下のような対応を周囲に依頼しましょう。

(2)ブドウ糖あるいは砂糖を唇や歯茎に塗ってもらう

意識が低下している状態では、自力でブドウ糖や清涼飲料水などを飲み込むことが困難になる場合が多いです。

そのような場合には、周囲の人に対して、ブドウ糖あるいは砂糖を唇や歯茎に塗ってもらうように依頼しましょう。

なお、直接口に入れるとのどを詰まらせたりして窒息の原因にもなるため、少量の水で溶かしたものを塗ってもらうことが大切です。

そのため、普段から家族や職場の同僚などには糖尿病による低血糖の症状や対応などについて説明を行い、万一の場合に備えて協力を仰ぐようにしておきましょう。

(3)グルカゴンを静脈に注射してもらう

グルカゴンを常備している場合には、家族などの協力を得て静脈に注射してもらうのも1つの方法といえます。

グルカゴンには、肝臓での糖新生や蓄えられたグリコーゲンを分解してブドウ糖に変えるはたらきがあります。

これによって、血糖値を一時的に上昇させる効果が期待できるのです。

なお、グルカゴンにはインスリンの放出を促すはたらきもあり、注射を行った後に再び低血糖の状態に陥るケースもあるため、注意が必要です。

そのため、グルカゴンの注射の後に意識が回復した場合には、必ず20~30g程度のブドウ糖をとるようにしておきましょう。

(4)意識低下が生じた場合は回復後に直ちに医療機関を受診する

低血糖による意識低下を引き起こした場合には、症状が回復しても、直ちに主治医や専門の医療機関を受診することが最も重要です。

低血糖を一度引き起こしてしまうと、繰り返し低血糖に陥りやすくなります。

そのため、主治医や専門の医療機関を受診し、低血糖を引き起こした原因や対処などについてアドバイスを受けることで、低血糖を予防することが大切です。

なお、具体的な対策やポイントについては次項で詳しく解説します。

4.低血糖を引き起こさないためのポイント

低血糖は、放置することで生命にも関わる重大な症状であるものの、完全に防ぐことは難しいといえます。

そのため、低血糖は、糖尿病の治療を行っている方にとっては避けることができない症状でもあるのです。

特に血糖値のコントロールを厳格に行うほど、低血糖の状態を引き起こしやすくなることが知られています。

もっとも、低血糖の状態をなるべく引き起こさないようにすることは可能です。

具体的には、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 規則正しい生活を心がける

- 激しい運動や長時間の運動、空腹時の運動を避ける

- インスリンや薬の量を自己判断で変えない

- 血糖値の変化を普段から把握する

- ブドウ糖などを常備しておく

低血糖を引き起こす原因や現れる症状について、あらかじめ把握しておくことで対処も行いやすくなります。

なお、血糖値が高い状態が続くと、糖尿病が進行・悪化してしまい、さまざまな症状や合併症を引き起こすリスクが高まってしまうことに注意が必要です。

低血糖に陥ることをおそれず、血糖値のコントロールに努めることが最も重要といえるでしょう。

(1)規則正しい生活を心がける

低血糖が起こってしまう原因には、食習慣やリズムの乱れにあるケースも見られます。

そのため、まずは規則正しい生活習慣を身につけることを意識しましょう。

具体的には、毎日決まった時間に決まった量の食事をとるなど、血糖値の変化をなるべく生じさせにくいリズムを意識することが重要です。

もっとも、生活や仕事の内容などによっては、食事のリズムを守ることが難しい場合もあります。

そのような場合には、必要に応じて1単位(80kcal)程度を分食するなどして、なるべく食事の間隔が空きすぎないように調整するなどの工夫が必要となります。

(2)激しい運動や長時間の運動、空腹時の運動を避ける

激しい運動や長時間の運動も避けるようにしましょう。

もっとも、低血糖に陥ることを不安に思い、運動量を必要以上に制限してしまうことも避けなければなりません。

普段よりも運動量が多くなる場合には、その合間に補食をしておくなど、血糖値が運動によって急激に下がりすぎないような工夫を行うことが大切です。

なお、一般的に空腹時に運動を行うと、低血糖を引き起こしやすいことが知られています。

そのため、普段と同じ運動量の場合であっても、運動の前に軽く1単位(80kcal)程度の食事をとっておくなどの対策も効果的といえるでしょう。

(3)インスリンや薬の量を自己判断で変えない

食事量や運動量が適正であったとしても、インスリンや薬の量が適正量でなければ低血糖を引き起こしてしまうため、注意が必要です。

そのため、主治医から指示されたインスリンの量や経口血糖降下薬の服用量を変えないようにしましょう。

なお、インスリン注射による治療を行っている場合には、食事をとることができない「シックデイ」の状態に陥っても、インスリン注射を中断しないことが重要です。

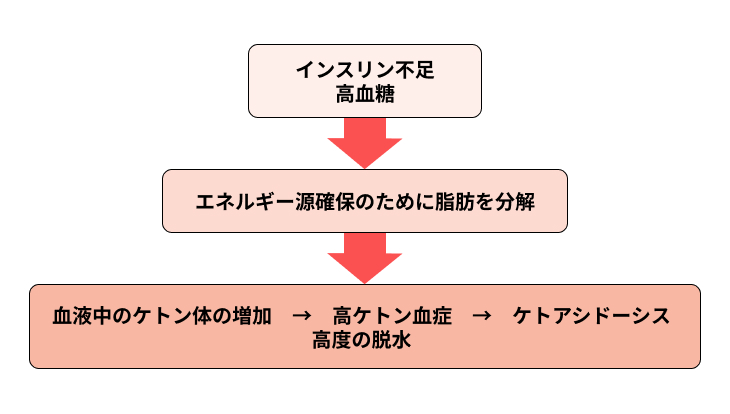

特に体の中でインスリンを作ることができない1型糖尿病の場合には、「シックデイ」に陥ると糖尿病性ケトアシドーシスと呼ばれる急性合併症を引き起こすリスクが高まります。

糖尿病性ケトアシドーシスでは、ブドウ糖の代わりに脂肪などを分解してしまうため、その過程で作られるケトン体という物質が血液中にあふれることで血液が酸性に傾いてしまいます。

これによって、急激な脱水症状に陥り、意識障害や昏睡を引き起こして死に至ることもあるのです。

そのため、「シックデイ」に陥った場合には、直ちに主治医に連絡し、指示を受けるようにすることが大切です。

また、家庭での対策としては、以下のものが挙げられます。

- 脱水を予防するために十分な水分補給を行う

- 普段食べなれている消化のよいものを摂取する

なお、2型糖尿病で経口血糖降下薬による薬物療法を行っている場合には、十分な食事量をとれないケースでは一時的に服用を中断した方がよいこともあります。

もっとも、投与されている薬の種類によって対応が異なるため、あらかじめ主治医から指示を受け、対応を行うことが最も重要です。

(4)血糖値の変化を普段から把握する

低血糖は、普段から自分の血糖値の変化を細かく把握することで、予防することができる場合もあります。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 血糖自己測定(SMBG)

- 持続血糖モニタリング(CGM)

順にご説明します。

#1:血糖自己測定(SMBG)

簡易的な測定器を使って自分の血糖値を測定する方法です。

市販されている測定器は、約30~600㎎/dLの範囲で血糖値を測定できるものが一般的です。

1日に7~8回程度測定を行うことで、1日の血糖値の変化を把握しやすくなります。

また、測定した数値はノートなどに記録し、食事や運動など時間も合わせて記録しておくことで、血糖値の変化にどのような行動が影響を及ぼしたのかを把握することにもつながります。

そのため、低血糖の予防のために参考とすることができます。

もっとも、血糖自己測定(SMBG)の方法では、測定した時点での血糖値しか把握できないという点がデメリットとして挙げられます。

特に運動や食事などが低血糖に及ぼす影響をリアルタイムに把握することが難しく、完全に低血糖を予防することまではできないケースもあります。

そのような場合には、後述する持続血糖モニタリング(CGM)による血糖値の把握が低血糖予防に適している場合もあります。

#2:持続血糖モニタリング(CGM)

持続血糖モニタリング(CGM)は、皮下にセンサーを挿入し、グルコース濃度を5分ごとに連続して測定する方法です。

1日に4回程度実測した血糖値で補正するため、1日の血糖値の変化を折れ線グラフのように把握することができます。

そのため、食後血糖値のピークや睡眠中の低血糖のリスクなどを細やかに把握することが可能です。

特に食後血糖値の変化は食事に含まれる糖質の量だけでなく、ほかの栄養素の種類やバランス、食事の時間やタイミングなどによって左右されます。

食後血糖値の上がり方を線で把握することで、食事の内容や食べ方を工夫することができ、血糖値の上昇に不安を感じて食事をとらなかったり量を減らしたりすることによる低血糖を防止することが可能です。

また、低血糖は夜間にも生じやすいことが知られています。

睡眠中に低血糖の状態に陥ると、眠りが浅くなったりすることがありますが、本人が気づかないことも多く、放置することで重症化するリスクも高まります。

持続血糖モニタリング(CGM)で血糖値を測定することで、本人が自覚していない夜間の低血糖も把握することができるため、事前に対応を行うことができるようになります。

(5)ブドウ糖などを常備しておく

上記のようなポイントを意識していても、低血糖に陥ることを完全には防ぐことができないケースもあります。

そのような場合に備えて、ブドウ糖や砂糖を常備しておくことで、低血糖に陥った場合にも落ち着いて対応を行うことが可能です。

なお、飴やチョコレートにも砂糖やブドウ糖が含まれていますが、消化・吸収に時間がかかるため、低血糖の症状が和らぐまでに時間がかかることがあります。

また、経口血糖降下薬の中には、砂糖の分解・吸収を妨げるはたらきがあるものもあるため、ブドウ糖のスティックを普段から常備しておくことが最も大切です。

まとめ

本記事では、糖尿病の治療中に低血糖に陥る原因や現れる症状、低血糖に陥った場合の対処法などについて解説しました。

糖尿病の治療では、厳密な血糖値の管理を行い、症状の悪化や合併症を予防することが最も重要です。

しかし、正常な範囲を超えて血糖値が下がってしまう低血糖の状態も同時に避けなければなりません。

低血糖は完全に予防することは難しいですが、原因と対策をあらかじめ把握しておくことで、低血糖に陥った場合にも適切な対処をとることができます。

また、普段から自分の血糖値を測定し、把握することで低血糖の予防にも有益です。

低血糖は放置すると、意識障害や昏睡を引き起こし、生命に関わることもあります。

そのため、糖尿病の治療中に低血糖に陥ってしまった場合には、速やかに主治医に連絡し、必要な治療などを受けるようにしましょう。