糖尿病のインスリン療法とは?必要とするケースやほかの治療法などについても解説

「糖尿病の治療ではインスリン注射を行わなければならないのか?」

「インスリン注射が行われるのは、重症の場合に限られる?」

「インスリン注射を行う際の注意点について知りたい」

糖尿病の症状や治療法について、このような疑問や不安をお持ちの方もいるかと思います。

インスリン注射は糖尿病を治療するための方法の1つであり、ほかにも食事療法や運動療法などがあります。

また、インスリンを体の中で作ることができなくなる1型糖尿病とは異なり、2型糖尿病では血糖値のコントロールが良好な場合にはインスリン注射を必要としないケースもあるのです。

そのため、インスリン注射が糖尿病の唯一の治療法というわけではありません。

なお、2型糖尿病においても血糖値のコントロールがうまくいかない場合にはインスリン注射による治療が行われることもあります。

もっとも、これは糖尿病の症状の進行・悪化とは直接関係がないこともあり、2型糖尿病ではインスリン注射の結果、血糖値が正常な範囲に戻るとインスリン注射を中断できるケースもあるのです。

また、2型糖尿病では、インスリン注射を早期に行い、膵臓でインスリンを作り出す機能を休ませることで、インスリンの放出量を改善させることもできます。

このように、インスリン注射は糖尿病の治療では必ずしも必須であるわけではなく、また、症状の程度に関わらず行われるケースがあることも押さえておきましょう。

本記事では、インスリン療法の意義やインスリン注射が必要となるケース、主なインスリン製剤の種類と特徴などについて解説します。

また、インスリン注射を行う際の注意点についても合わせて解説しています。

糖尿病の治療では、血糖値を正常な範囲に保ち、症状の悪化や合併症を引き起こすリスクを抑えることを目指します。

2型糖尿病の場合には、症状が進行・悪化してしまうと、選択できる治療法も限られてくることになるため、違和感や不調を感じた際は内分泌科などの専門の医療機関を速やかに受診しましょう。

1.糖尿病におけるインスリン療法の意義

インスリン療法とは、注射によってインスリンを体の中に補充する治療法です。

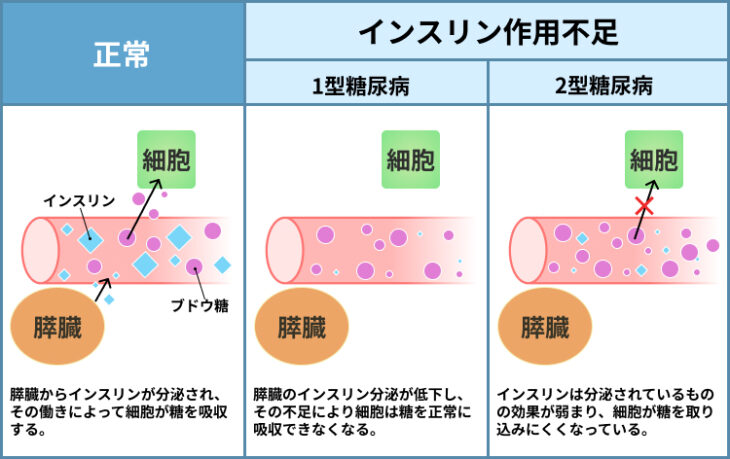

インスリンは体の中で作られるホルモンであり、細胞にはたらきかけて、食事などを通じて血液の中に吸収されたブドウ糖をエネルギー源として消費させるはたらきがあります。

しかし、何らかの原因によって、インスリンが作られなくなったり、十分な量が作られているにも関わらずはたらきが弱められてしまったりすることがあるのです。

特にインスリンが作られなくなることによるものを1型糖尿病、インスリンのはたらきが弱められてしまうことによるものを2型糖尿病と呼びます。

そうすると、血液中のブドウ糖は細胞に吸収されずにあふれてしまい、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態のままとなってしまいます。

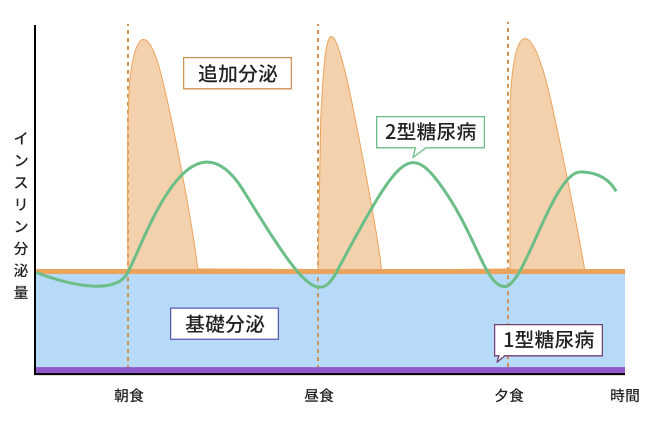

なお、インスリンは食事の後にのみ放出されるわけではなく、24時間放出され続けています。

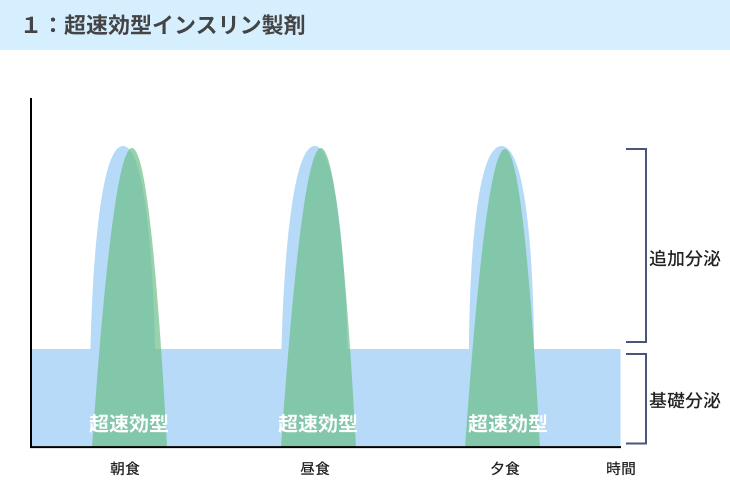

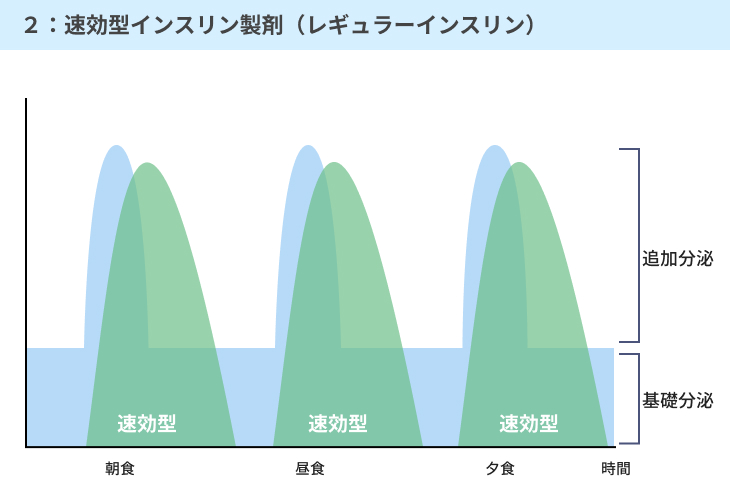

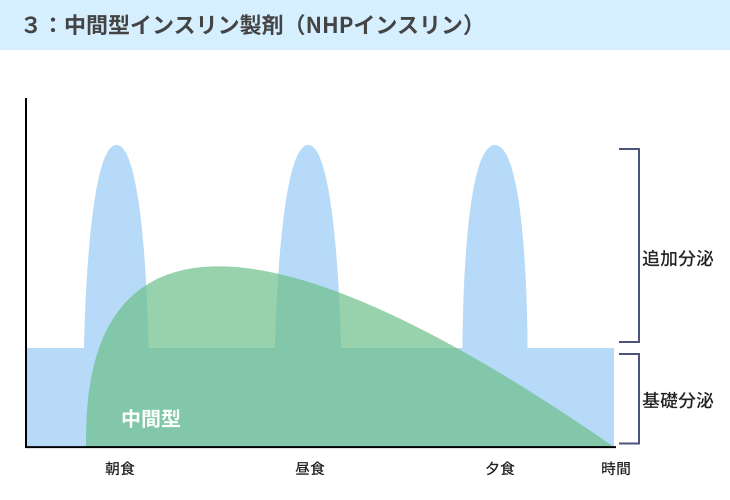

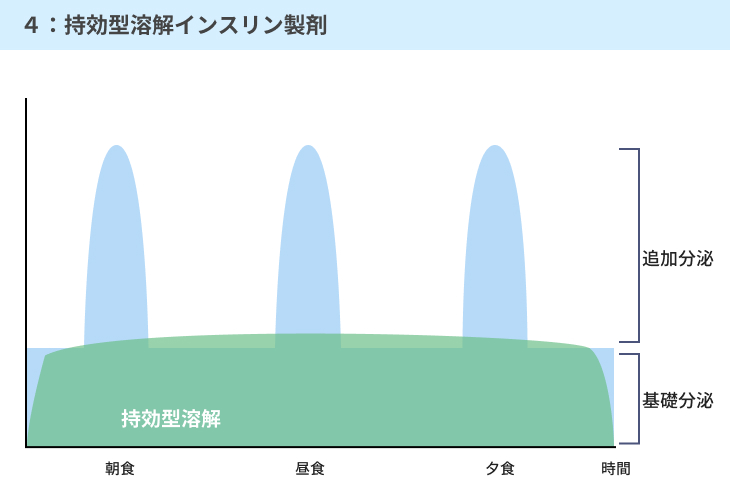

特に食事の後以外に放出されているものを「基礎分泌」、食事の後に放出されるのを「追加分泌」と呼んでいます。

インスリンが体の中で作られなくなる1型糖尿病では、基礎分泌と追加分泌の双方が不足してしまうのです。

また、インスリンのはたらきが弱められてしまう2型糖尿病では、基礎分泌には問題がないものの、追加分泌の量が不足したりタイミングがズレたりすることがあります。

そのような場合にインスリン注射によって基礎分泌または追加分泌、あるいはその両方を補うことが可能です。

このように、正常なインスリンの放出パターンに近づけて、血糖値をコントロールする点にインスリン療法の意義があるといえます。

2.インスリン療法以外の治療法

糖尿病の治療法では、血糖値を正常な範囲に保つことが目的とされています。

インスリン注射による治療は、血糖値を正常な範囲に保つための手段の1つであり、インスリン注射が唯一の糖尿病の治療法というわけではないことを押さえておきましょう。

具体的には、インスリン注射以外の治療法には、以下のようなものがあります。

- 食事療法

- 運動療法

- 薬物療法

なお、糖尿病の治療法は、まずは食事療法と運動療法を組み合わせて血糖値のコントロールを行うことが一般的です。

食事療法と運動療法を通じて、血糖値のコントロールが良好な場合には、インスリン注射を必要としないケースも少なくありません。

(1)食事療法

食事療法は、食習慣の改善によって血糖値の上昇を抑える治療法です。

ブドウ糖は、主に食事を通して血液の中に吸収されるため、食事の栄養素のバランスや食事のタイミングなどを見直すことで、血糖値の急激な上昇を抑える効果が期待できます。

具体的には、糖質や脂質を控え、食物繊維やタンパク質を多く摂取するなどの栄養素のバランスを意識することが大切です。

また、欠食や間食などの食事のタイミングの乱れは、インスリンの放出にも悪い影響を与えることがあるため、しっかりと決められたタイミングで3食欠かさずに食べることも重要といえます。

規則正しい食習慣を維持することで、インスリンの放出パターンを正常に戻し、膵臓への負担を軽減させる効果も期待できます。

なお、次に述べる運動療法と合わせて行うことで、さらに血糖値を安定させることにつながります。

(2)運動療法

運動を行うことで、血液中のブドウ糖が活動のエネルギー源として消費されます。

これによって血糖値を下げる効果が期待できるため、食事療法と合わせて運動療法が行われることが一般的です。

また、運動を行うことによって筋肉量を増やすことも血糖値のコントロールのためには重要といえます。

これは、インスリンには、消費されなかったブドウ糖をグリコーゲンという物質に変えて筋肉や脂肪に蓄えるはたらきがあるからです。

筋肉を増やすことで、ブドウ糖がグリコーゲンとして蓄えられ、血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。

具体的には、ジョギングなどの有酸素運動とストレッチなどのレジスタンス運動を組み合わせて行うことが効果的です。

また、糖尿病の中でも2型糖尿病は肥満などの生活習慣が原因でインスリンのはたらきが弱められることで発症することが知られています。

これは、肥満によって細胞がインスリンを受け取る感受性が弱められる「インスリン抵抗性」に原因があるとされています。

運動療法を行うことで、肥満を改善することは、このインスリン抵抗性を抑えてインスリンのはたらきを正常に戻す効果も期待できるのです。

(3)薬物療法

薬物療法では、血糖値の上昇を抑える効果が期待できる経口血糖降下薬と呼ばれる薬を服用することで血糖値の上昇を抑えます。

経口血糖降下薬は、そのはたらきから以下のように分類されます。

| 経口血糖降下薬のはたらき | 主な種類 |

| インスリンがはたらきやすくなる薬 |

|

| インスリンの放出量を増加させる薬 |

|

| ブドウ糖の吸収を抑えて排出させる薬 |

|

インスリン注射とは異なり、インスリン自体を補充するわけではなく、インスリンの放出量を増加させたりブドウ糖の吸収を抑えたりする効果が期待できることを押さえておきましょう。

そのため、薬物療法がとられるのはほとんどの場合、インスリンを作り出す機能が残されている2型糖尿病の場合となります。

もっとも、1型糖尿病の場合にも使われる経口血糖降下薬もあり、また2型糖尿病の場合であっても、さまざまな要因から薬物療法を行っても血糖値が改善しないケースも見られます。

血糖値が高い状態を放置すると、血管が傷つけられたり詰まったりして、糖尿病性神経症や動脈硬化などの合併症を引き起こすリスクが高まるのです。

そのため、2型糖尿病の場合でも、血糖値を下げる必要性が高い場合には、薬物療法の代わりに、または薬物療法と並行してインスリン療法が行われるケースもあります。

具体的なケースについては、次項で詳しく解説します。

3.インスリン療法が行われるケース

上記で述べたように、食事療法と運動療法を通じて血糖値のコントロールが良好であれば、インスリン注射を必要としないこともあります。

また、経口血糖降下薬の効果が十分に現れている場合にも、原則としてインスリン療法が行われることはありません。

もっとも、現れている症状やライフスタイルなどに合わせて、インスリン療法がとられるケースもあります。

具体的には、インスリン療法は、必ず必要な場合(絶対的適応)と必ずではないものの必要な場合(相対的適応)の2つに分けられます。

以下で順にご説明します。

(1)絶対的適応

インスリン療法が必ず必要となる主なケースには、以下のようなものがあります。

- 1型糖尿病の場合

- 急性合併症を引き起こしている場合

- 感染症や怪我がある場合

- 肝臓や腎臓の機能が低下している場合

- 妊娠している場合

なお、インスリン療法の絶対的適応があるケースでは、インスリンの基礎分泌と追加分泌の双方を補うことを目的とすることが多いです。

具体的に見ていきましょう。

#1:1型糖尿病の場合

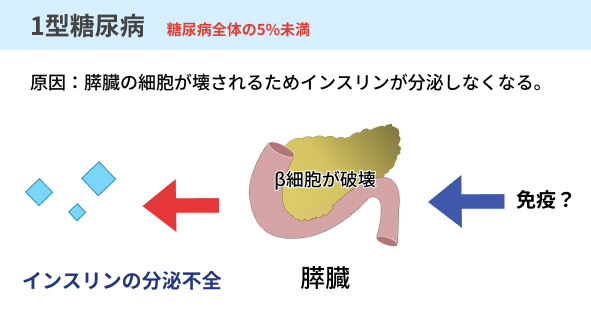

糖尿病の中でも1型糖尿病の場合には、インスリン療法が必要不可欠となります。

1型糖尿病は、体の中でインスリンを作ることができなくなることによって発症するタイプです。

インスリンは膵臓のβ細胞と呼ばれる場所で作られますが、1型糖尿病では何らかの理由でβ細胞が破壊されてしまい、インスリンを作り出すことができなくなってしまいます。

そのため、血糖値を下げるために必要なインスリンを体の外から補充しなければなりません。

また、β細胞は一度破壊されてしまうと再生するのが難しいため、1型糖尿病の場合には生涯にわたってインスリン注射が必要となることも押さえておきましょう。

なお、1型糖尿病のインスリン療法には、自分でインスリン注射を打つ方法と注入ポンプによって持続的にインスリンを補う方法(持続皮下インスリン注入療法)があります。

特に持続皮下インスリン注入療法では、時間帯ごとにインスリンの量を細かく設定することができるため、ライフスタイルに合わせた柔軟な対応が可能です。

そのため、血糖値のコントロールを改善させる効果も期待できることが多いです。

もっとも、ポンプのチューブ部分が詰まることによってインスリンの注入がストップしてしまうケースもあります。

そうすると、必要なインスリンの供給が止まってしまい、血糖値が急激に上昇することによる急性合併症を引き起こすリスクもあるため、注意が必要です。

#2:急性合併症を引き起こしている場合

糖尿病の合併症の中でも、糖尿病性ケトアシドーシスや高血糖高浸透圧症候群といった急性合併症を発症している場合には、1型と2型の双方でインスリン療法がとられます。

これらは、感染症や強いストレスなどによって血糖値が急激に上がってしまうことで引き起こされる合併症です。

主に強い脱水症状などを伴い、重篤な場合には昏睡や意識障害などを引き起こすこともあります。

症状を放置することで、生命に関わるリスクもあるため、注意が必要です。

主に1型糖尿病で発症することが多いですが、2型糖尿病でも見られることがあるため、双方で注意しなければならない合併症といえます。

もっとも、糖尿病による急性合併症は、血糖値を正常に戻すことで症状が改善することがほとんどです。

しかし、経口血糖降下薬では治療をすることができないため、インスリン注射による治療を行う必要があるのです。

#3:感染症や怪我がある場合

感染症や怪我がある場合には、体に負担がかかり、血糖値が上昇しやすくなります。

血糖値が上がってしまうと、細菌やウイルスに対する抵抗力や免疫力が弱まってしまいます。

そうすると、さらに感染症や傷が悪化してしまうリスクが高まってしまうのです。

また、全身麻酔を伴うような大きな手術を行う場合も、体には大きな負担がかかるため、血糖値が上昇してしまう原因となります。

そのような場合には、手術によって感染症のリスクが高まったり、傷の治りが悪くなったりする可能性が高まります。

そのため、上記のような場合には、インスリンによって血糖値を安定させる必要が高いため、インスリンによる血糖値の管理が必須となるのです。

#4:肝臓や腎臓の機能が低下している場合

肝臓や腎臓の機能がすでに低下している場合にも、1型と2型のどちらかを問わずにインスリン療法が行われます。

特に2型糖尿病で薬物療法が行われている場合、肝臓や腎臓の機能が低下することで、経口血糖降下薬がうまく効かないなどの悪影響が現れる可能性もあります。

これは、肝臓や腎臓が薬を分解するための役割を果たしているからです。

経口血糖降下薬の作用が十分にはたらかなければ、血糖値が安定しないことになってしまいます。

そのため、インスリン療法を行うことによって、血糖値を改善させる必要があるのです。

#5:妊娠している場合

妊娠をしている間には、一時的に血糖値が高くなることがあります。

これは、妊娠することで胎盤から放出されるホルモンのはたらきでインスリンのはたらきが抑えられたり、インスリンが破壊されたりすることに原因があります。

1型と2型の場合と比較すると、症状は軽度であることが多いものの、胎児にも影響を与えることがあるため、妊娠時に血糖値が高くなった場合にも血糖値を抑えることが重要です。

もっとも、妊娠中に経口血糖降下薬を使用すると、胎児に悪影響を与える可能性があるため、インスリン注射によって血糖値を下げる方法がとられます。

(2)相対的適応

すでに述べたように、2型糖尿病では、インスリン療法が必ずしも必須というわけではありません。

もっとも、以下のような場合には、インスリン療法によって治療を行うことが望ましいとされています。

- 血糖値のコントロールが安定しない場合

- やせ型で栄養状態がよくない場合

- 積極的に糖毒性の状態を解消したい場合

- ステロイド薬によって血糖値が高い状態が見られる場合

順にご説明します。

#1:血糖値のコントロールが安定しない場合

2型糖尿病のケースで血糖値のコントロールがうまくいかない場合には、インスリン療法がとられることがあります。

具体的には、2型糖尿病の場合でも、以下に該当するようなケースではインスリン療法がとられることが多いです。

- 空腹時血糖値が250㎎/dLを超える場合

- 随時血糖値が350㎎/dLを超える場合

また、2型糖尿病ですでに薬物療法を行っているものの、血糖値のコントロールが安定しない場合にもインスリン療法が行われることがあります。

なお、現れている症状などによって、追加分泌のみを補うケースもあれば、基礎分泌と追加分泌の双方を補う必要がある場合もあります。

#2:やせ型で栄養状態がよくない場合

やせ型で栄養状態がよくない場合には、体の中で作られるインスリンの量が少ない可能性があります。

先ほども述べたように、インスリンには余ったブドウ糖を筋肉などにグリコーゲンとして蓄えるはたらきがあります。

やせ型の場合には、インスリンが十分に放出されていないことやインスリンのはたらきが弱められることによってグリコーゲンが蓄えられていないことが考えられるのです。

また、筋肉量が少ないやせ型の場合には、血糖値が高い状態が続くだけでなく、骨粗しょう症などのほかの病気のリスクを高めることも指摘されています。

そのため、早期にインスリン療法を行うことによって、血糖値を安定させることが重要といえるでしょう。

#3:積極的に糖毒性の状態を解消したい場合

糖毒性とは、血糖値が高い状態が続くことで膵臓のβ細胞に負担がかかり、インスリンの量が低下してしまうことをいいます。

インスリンのはたらきが弱められ、細胞がブドウ糖を吸収・消費できない状態が続くと、体は細胞へのブドウ糖の吸収を促すために、さらにインスリンを放出することになります。

そうすると、膵臓のβ細胞には負担がかかり続けることになり、将来的にインスリンを作り出すことができなくなってしまうことがあるのです。

もっとも、早期に糖毒性の状態を改善することで、β細胞への負担を軽減でき、インスリンの放出量をもとに戻すことができます。

そのため、インスリンの放出量を改善させることを目的として比較的早い段階でインスリン療法がとられることもあるのです。

これによってβ細胞のはたらきが正常化すると、インスリン療法を中断できるケースもあります。

このように、2型糖尿病では血糖値が安定しない場合にインスリン療法が行われることがあります。

もっとも、糖尿病によって血糖値が高い状態が続くことで、さまざまな合併症や病気のリスクを抱えることになります。

そのため、合併症やほかの病気のリスクを抑えることを目的として早期にインスリン療法が行われ、血糖値が安定した場合に中断する方法がとられるケースがあることも押さえておきましょう。

#4:ステロイド薬によって血糖値が高い状態が見られる場合

ステロイド薬とは、免疫力を抑えて、炎症やアレルギー反応などを改善させる際に使われる薬です。

この薬には、グルココルチコイド(糖質コルチコイド)と呼ばれる物質が含まれており、これはインスリンのはたらきを妨げるインスリン拮抗ホルモンとして知られています。

そのため、2型糖尿病の患者がほかの病気の治療のためにステロイド薬を投与されると、グルココルチコイド(糖質コルチコイド)のはたらきによって血糖値が上昇してしまうことがあるのです。

特にステロイド薬は、インスリン抵抗性の高まりによる食後血糖値の上昇を引き起こすことが多いです。

そのため、食後血糖値を下げるためにインスリン療法が行われます。

4.インスリン製剤・注射薬の種類や特徴

上記のように、インスリン注射は直接血糖値を下げることができるため、効果が現れやすい点に特徴があります。

なお、血糖値の上昇を抑える注射薬は、インスリンだけではありません。

症状の内容や程度によって、使われる注射薬には以下のような分類があります。

- インスリン製剤

- GLP-1受容体作動薬

インスリン製剤は、インスリンそのものを体の中に取り入れるものであるのに対して、GLP-1受容体作動薬はあくまで体の中でのインスリン放出を促す注射薬である点に違いがあります。

(1)インスリン製剤

インスリン製剤は、注射をしてから効果が現れるまでの時間や効果が続く時間などによって分類があります。

主に以下のようなタイプです。

- 超速効型インスリン製剤

- 速効型インスリン製剤(レギュラーインスリン)

- 中間型インスリン製剤(NHPインスリン)

- 持効型溶解インスリン製剤

- 二相性インスリン製剤(混合型インスリン製剤)

- 配合溶解インスリン製剤

注射を行うタイミングや効果について、以下で詳しく解説します。

#1:超速効型インスリン製剤

食事の前に注射し、1日に3回行います。

主にインスリンの追加分泌を補い、食後血糖値を改善させる効果が期待できるインスリン製剤です。

注射を行ってから効果が現れるまでは、10~20分程度かかるのが目安です。

また、注射の効果は3~5時間程度続きます。

効果が続く時間が比較的短いため、夜間に低血糖に陥ることが少ないとされています。

もっとも、注射後は比較的早く血糖値を下げる効果が現れるため、食事のタイミングがズレてしまうと低血糖の状態に陥ることがあるため、注意が必要です。

#2:速効型インスリン製剤(レギュラーインスリン)

食事の前に注射を行うタイプであるため、1日に3回注射する必要があります。

超速効型インスリン製剤と同じくインスリンの追加分泌を補い、食後血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。

注射を行ってから効果が現れるまでの時間は、30分~1時間程度です。

また、インスリンの作用時間は超速効型インスリン製剤と比較するとやや長く、5~8時間程度続きます。

効果が現れるまでの時間が長く、ゆるやかに作用するものの、注射後30分以内に食事をとらなければ低血糖になることがあるため、食事のタイミングを守ることが大切です。

#3:中間型インスリン製剤(NHPインスリン)

食事のタイミングに関わらず、1日のうちに決められたタイミングで注射を行います。

1日に1回のみ注射を行うのが原則ですが、必要に応じて2~3回程度注射を行う場合やほかのインスリン製剤と併用する場合もあります。

基礎分泌を補い、主に空腹時血糖値を下げる効果があるインスリン製剤です。

注射を行ってから30分~3時間程度で効果が現れ、インスリンの作用も10~18時間程度続きます。

また、効果がピークに達するのは注射を行ってから10時間を経過するあたりであり、このときに低血糖を引き起こすリスクも高まるため、注意が必要です。

なお、このタイプのインスリン製剤は成分が沈殿しているため、使用する前によく振ることが必要となります。

#4:持効型溶解インスリン製剤

食事のタイミングによらず、1日のうちで決められたタイミングで注射を行います。

中間型インスリン製剤と同じく、インスリンの基礎分泌を補い、空腹時血糖値を下げ、1日の血糖値を全体的に下げる効果が期待できます。

注射を打ってから効果が現れるまでには1~2時間程度かかり、ほぼ1日中インスリンの作用が続くのが特徴です。

そのため、原則として1日に1回のみの注射となりますが、製剤によっては効果が12時間程度しか続かない症例もあるため、1日に2回の注射が必要となるケースもあります。

なお、あくまでインスリンの基礎分泌を補うものであるため、追加分泌を補う作用が少なく、食後血糖値を下げる効果はそれほど強くないことがあります。

そのため、経口血糖降下薬と併用されることも多いです。

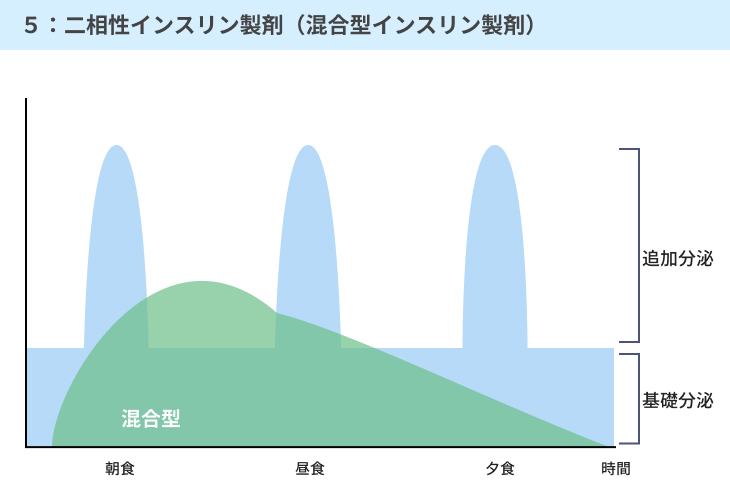

#5:二相性インスリン製剤(混合型インスリン製剤)

指定された食事の前に注射を打つタイプであり、朝夕に1日2回打つことが一般的です。

超速効型インスリン製剤と中間型インスリン製剤を決められた割合で混合したものであり、基礎分泌と追加分泌の両方を補うことを目的に使用されます。

効果が現れるまでの時間は、製剤に混ぜられている超速効型インスリン製剤のものと同じであり、インスリンの作用時間は混ぜられている中間型インスリン製剤と同じです。

そのため、効果が現れるまでの時間が比較的短く、インスリンの作用が長く続くことに特徴があります。

成分が沈殿しているため、使用前にインスリン製剤をよく振る必要があることに注意が必要です。

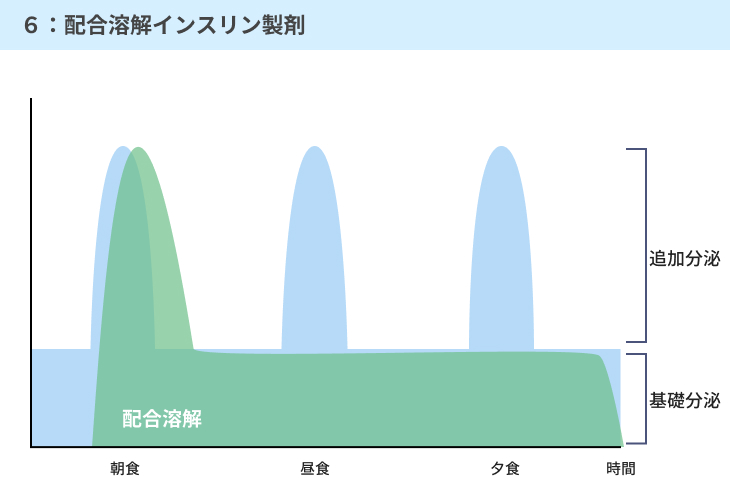

#6:配合溶解インスリン製剤

指定された食事の前に注射を行います。

超速効型インスリン製剤と持効型溶解インスリン製剤を決められた割合で配合している製剤です。

二相性インスリン製剤(混合型インスリン製剤)と同じく、インスリンの基礎分泌と追加分泌を補うために使用されます。

特に基礎分泌が作用する時間は、配合されている持効型溶解インスリン製剤の作用時間と同じになります。

また、追加分泌については、配合されている超速効型インスリン製剤の作用時間とほぼ同じであることも特徴です。

なお、ほかの混合型のインスリン製剤とは異なり、無色透明の製剤であるため、使用前に振る必要がないことも特徴の1つといえます。

(2)GLP-1受容体作動薬

血糖値のコントロールがうまくいかない場合に処方されることがある注射薬です。

GLP-1は、インクレチンと呼ばれるホルモンの一種で、食事をとると腸から放出され、β細胞にあるGLP-1受容体を刺激してインスリンの放出を促すはたらきがあります。

これによって、インスリンが放出されることで、血糖値の上昇を抑える効果が期待できるのです。

また、インスリンを放出させるはたらきは、血糖値が高い状態のときのみに現れるため、インスリン製剤と比較しても低血糖を引き起こす可能性が低いことも特徴といえます。

なお、消化のスピードを緩やかにするはたらきもあるため、下痢や便秘などの副作用が現れることがある点に注意が必要です。

GLP-1受容体作動薬は、インスリンの放出を促す効果がある注射薬であるため、これが処方されるのは膵臓のβ細胞にインスリンを作り出す機能が残っていることが前提となります。

そのため、もっぱら2型糖尿病の場合に使用される注射薬といえます。

具体的には、薬物療法を行っている場合に、十分な血糖値のコントロールができていないときに使用されることがあります。

なお、経口血糖降下薬のうちスルホニル尿素薬(SU薬)との併用やインスリン製剤との併用では、重症低血糖を引き起こすリスクがあるため、注意が必要です。

5.インスリン注射を打つときの手順

インスリン注射は、専用の注射器を使って行います。

注射器と聞くと、血液検査の際の注射針のようなものを想像される方もいらっしゃるかも知れませんが、インスリン注射の針は細く、痛みを感じにくくなっています。

また、ペンシル型の注射器が一般的であり、操作も比較的簡単なものが多いです。

具体的には、以下の手順で注射を行います。

- インスリン注射の準備・手をよく洗う

- 注射針をセットして空打ちする

- 注射器を操作して単位をセットする

- 注射を打つ場所を消毒してインスリンを打つ

- 針を外して廃棄する

順に見ていきましょう。

(1)インスリン注射の準備・手をよく洗う

注射を行う前によく手を洗い、細菌などを流すことが大切です。

インスリン製剤は開封前のものであれば冷蔵庫の中で保管し、開封後のものは常温で保管することが一般的です。

また、インスリン製剤の中には成分が沈殿しているものがあるため、注射針をセットする前によく振っておくようにしましょう。

インスリン製剤に注射針をセットする際には、針が曲がらないようにまっすぐ刺すことも大切です。

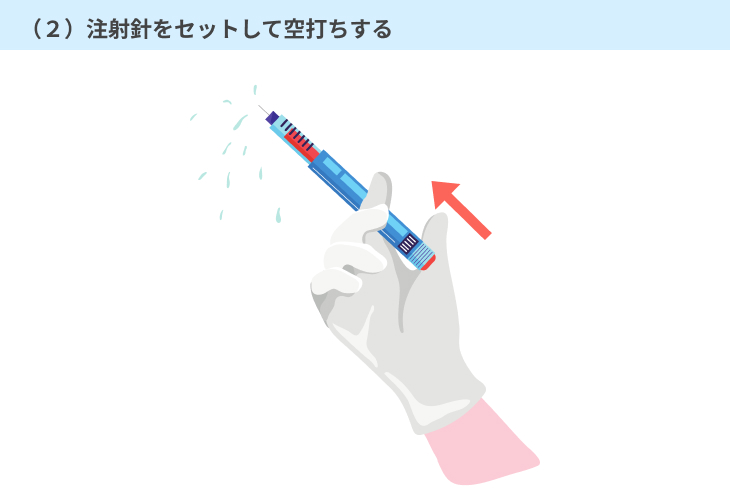

(2)注射針をセットして空打ちする

注射を行う前に、しっかりとインスリン製剤が出るかを確認するため、空打ちをすることが大切です。

空打ちの際には、インスリン製剤によっても異なるものの、注射器を「2単位」にセットして注射針を上に向けて注入ボタンを押すことが一般的です。

インスリンの流れが止まるまでボタンを押し続け、インスリンが出ない場合には注射器を軽くはじいて気泡を上に集めてから再びボタンを押します。

空打ちの操作をしてもインスリンが出ない場合には、注射針を付け替えて、再度空打ちの操作をしましょう。

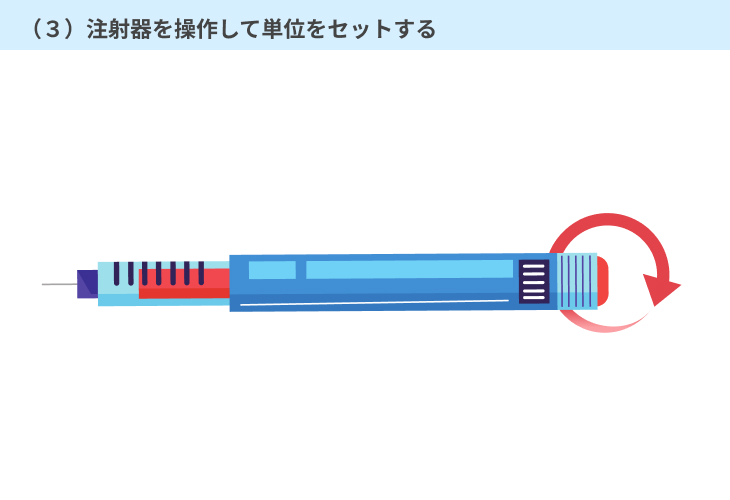

(3)注射器を操作して単位をセットする

単位をセットする場合には、主治医に指示された単位数を必ず守ることが大切です。

多すぎたり少なすぎたりすると、低血糖などのリスクを高めることになってしまいます。

なお、注射器の単位設定はダイヤル式になっているため、動かすと音が鳴るものが多いです。

もっとも、単位のミスによる打ち間違いを防止するためにも、必ずダイヤルの数字を確認するようにしましょう。

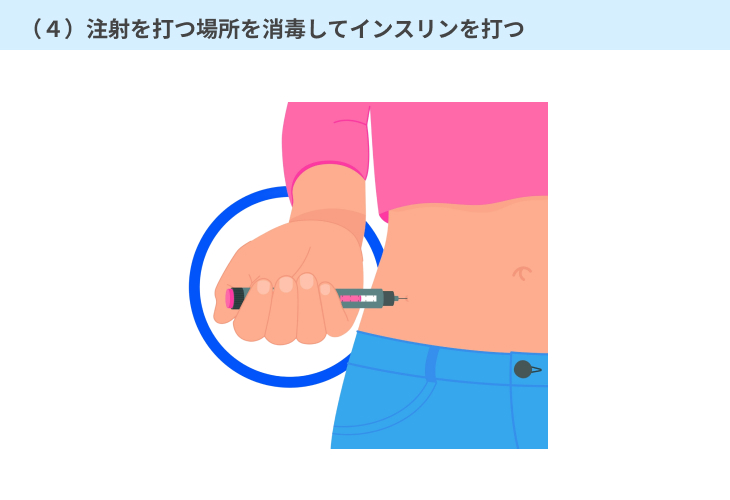

(4)注射を打つ場所を消毒してインスリンを打つ

注射を打つ場所を確認し、少し広い範囲をアルコール綿で消毒します。

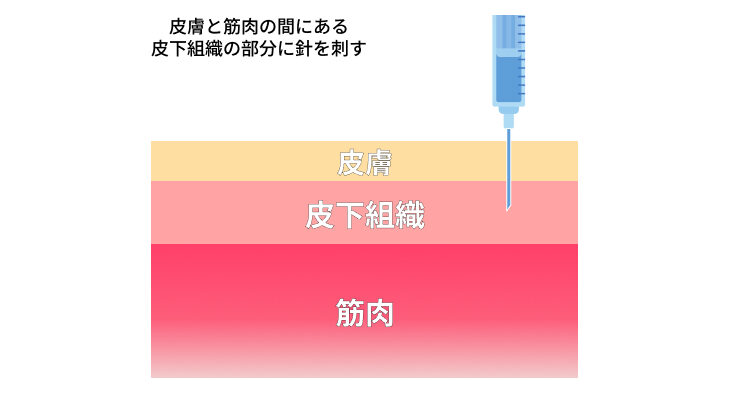

インスリン注射は、製剤によっても異なるものの、概ね皮下に注射するものが多いです。

具体的には、皮膚を少しつまんで針を刺すようにします。

なお、インスリン製剤の中でも、速効型インスリン製剤(レギュラーインスリン)は皮下注射のほか、筋肉注射や静脈注射が唯一可能なインスリン製剤でもあります。

注射器の単位窓が「0」になるまでしっかりと注射ボタンを押し込み、「0」の表示になった後も10秒程度は待つことが大切です。

注射針を注射した箇所から抜くときは、注射ボタンを押したまま抜くようにしましょう。

なお、注射単位が大きくなればなるほどダイヤルが「0」に戻るまでに力が必要となるため、注意が必要です。

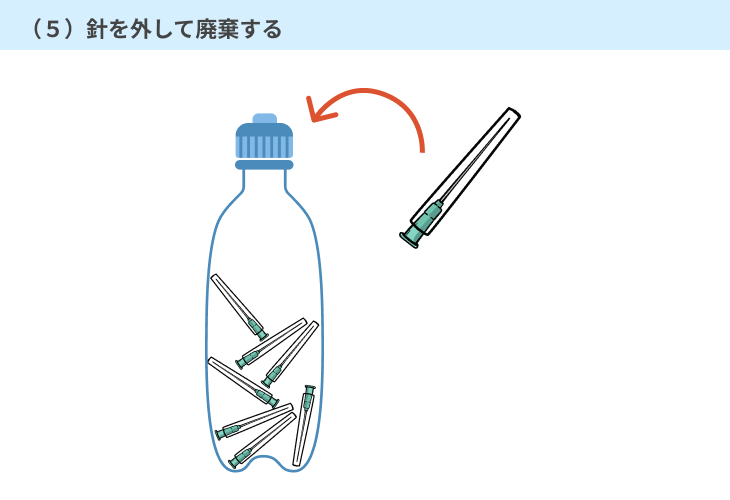

(5)針を外して廃棄する

注射が終われば、注射針を外して空のペットボトルに入れるなどして保管しておきましょう。

感染症などを防ぐためにも、一度使用した注射針は繰り返し使わず、必ず毎回変えることが重要です。

また、怪我や事故の原因にもなるため、必ず針が露出しないような容器で保管することが大切です。

廃棄する場合には、容器に入れた状態で医療機関や調剤薬局に持っていき、廃棄を依頼するようにしましょう。

6.インスリン注射に関する注意点

インスリン注射を打つ際には、注意しなければならない点があります。

具体的には、以下のような点に注意しましょう。

- 低血糖の症状に注意を払う

- 注射を打つ場所は少しずつ変える

- インスリン製剤の保管場所に注意する

- 食事療法と運動療法を継続する

順にご説明します。

(1)低血糖の症状に注意を払う

インスリン注射を打つと、低血糖の症状が現れることがあります。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 発汗量の増加

- 動悸

- 強い空腹感

- 眠気

- けいれん

- 昏睡 など

これらは、インスリンの作用が強く現れることで、一時的に血糖値が低くなりすぎることによって現れる症状です。

主にインスリン注射の量を間違えた場合や食事のタイミングがズレた場合などに低血糖が生じることがあります。

そのため、注射を打つタイミングや食事のリズムなどに注意を払いましょう。

また、一時的な低血糖を引き起こした場合には、ブドウ糖や砂糖などを摂取し、下がりすぎた血糖値を正常な範囲に戻すことが大切です。

このように、普段から低血糖を引き起こす原因と対処法についても把握しておくことが重要といえるでしょう。

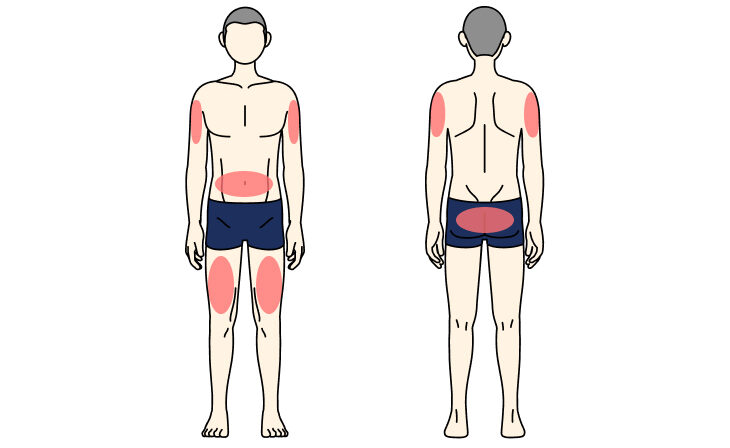

(2)注射を打つ場所は少しずつ変える

インスリン注射は、毎回同じ部分に打ってしまうと、その部分の皮膚が硬くなってしまい、注射針が通らなくなってしまうことがあります。

そのため、注射を打つときは、なるべく少しずつ場所をずらしながら打つ必要があります。

具体的には、同じ注射部位の範囲で2~3㎝ほど打つ場所を変えながら注射を行うことが一般的です。

なお、インスリン注射を打つのが適しているのは、以下のような部位です。

打つ部位によってはインスリンの吸収に差があるケースもあるため、主治医と相談しながら決めるのが大切です。

なお、打つ場所をずらすのは同じ部位内であり、原則として部位自体を変える必要はありません。

そのため、朝は太ももに注射し、夕方は腕に注射するといったことをする必要はないことも合わせて押さえておきましょう。

(3)インスリン製剤の保管場所に注意する

インスリンは熱や温度の変化に弱い性質があります。

そのため、保管方法や場所に問題があると、インスリン製剤の成分が分解されてしまい、効果がなくなってしまうため、注意が必要です。

具体的には、直射日光や極端な冷気を避けて保管する必要があります。

未使用のインスリン製剤は冷蔵庫の中で保管し、インスリン製剤が凍ってしまわないような場所に置いておくことが大切です。

また、開封後は30℃を超えない室内で保管するなど、温度の管理にも注意を払いましょう。

(4)食事療法と運動療法を継続する

インスリン療法を開始すると、体重が増えてしまうケースが見られます。

これは、インスリン注射を始めたことによって安心してしまい、普段よりも食事量が増えることに原因があるとされています。

そうすると、インスリン療法を行ってもインスリン抵抗性が高まってしまい、さらなる体重の増加と症状の悪化を引き起こすリスクが高まってしまうことに注意が必要です。

インスリン療法の効果を高めるためには、食事療法と運動療法を今までどおりに継続することが欠かせません。

なお、インスリン抵抗性が高まってしまうのは、肥満だけでなく膵がんなどのほかの病気が原因となることもあります。

そのため、インスリン療法を行っている際に予期しない体重の増加などが起こった場合には、まずは主治医に相談することが最も重要です。

まとめ

本記事では、糖尿病におけるインスリン療法の意義やインスリン療法が必要となるケースなどについて解説しました。

インスリン注射は、糖尿病の治療の最終手段ととらえられることもありますが、実際には2型糖尿病の場合でも早期にインスリン療法を行うことがあります。

また、インスリンを体の中で作ることができなくなる1型糖尿病とは異なり、2型糖尿病では膵臓の機能が改善すれば、インスリン療法を中断できる場合も少なくありません。

インスリン療法の効果を高めるためには、継続して食事療法と運動療法に取り組み、インスリン抵抗性の原因となる肥満や生活習慣の乱れを改善することが最も重要です。

また、糖尿病の早期発見と適切な治療を開始するためには、専門の医療機関の受診が欠かせません。

頻尿やのどの渇き、倦怠感や目のかすみなどの症状が見られる場合には、糖尿病の可能性も疑い、まずは内分泌科や糖尿病専門クリニックを受診し、精密検査を受けることをおすすめします。