糖尿病による壊疽とは?原因や予防法についても解説

「糖尿病になると足の壊疽が起こるのは本当なのか」

「どのような理由で壊疽を引き起こしてしまうのか知りたい」

「壊疽を引き起こさないように注意すべきポイントは?」

血糖値が高いことを指摘されたことがある方の中には、糖尿病のことを調べている方もいると思います。

糖尿病は、血糖値が高い状態が長い間続くことで発症する病気です。

しかし、発症の初期には目立った症状が少なく、糖尿病になってしまったことを自覚できないことも少なくありません。

糖尿病は早期発見と適切な治療を行うことで症状が進行してしまうことを抑えることができますが、放置してしまうことでさまざまな症状や合併症を引き起こすリスクが高まります。

その中の1つが足の壊疽であり、足の切断を余儀なくされるケースもあるため、注意が必要です。

本記事では、糖尿病が足の壊疽を引き起こしてしまう要因や注意すべき足の怪我などについて解説します。

一度壊疽を引き起こしてしまうと完治を目指すのは難しく、足の切断によって日常生活に大きな影響を及ぼす可能性もあります。

壊疽を引き起こさないためには、血糖値をコントロールするのはもちろん、日常的に足の状態を確認すること(フットケア)も重要です。

本記事ではフットケアのポイントについても合わせて解説しているため、血糖値が気になる方が糖尿病や足の壊疽を予防するための参考となれば幸いです。

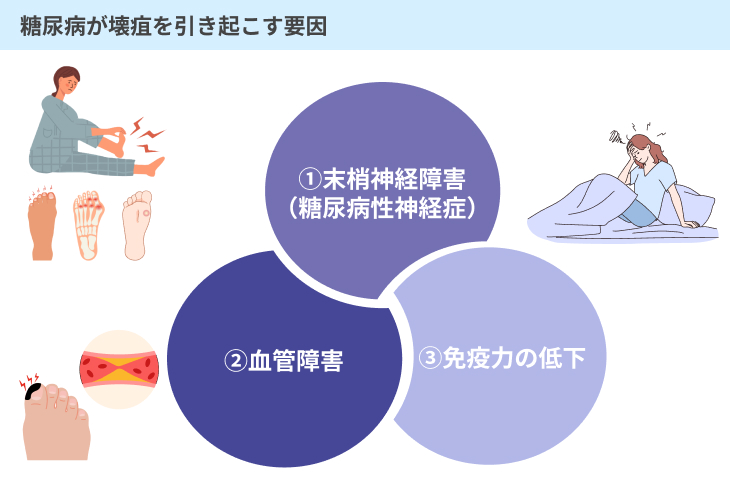

1.糖尿病が壊疽を引き起こす要因

糖尿病の症状が進行すると、足先の細胞に酸素や栄養素が行き届かなくなり、細胞や組織が腐敗してしまうことがあります。

糖尿病になると、しばしば足先の怪我や変形などの症状が引き起こされることがあり、「糖尿病足病変」と呼ばれることもあります。

具体的には、足先の怪我や水虫、ウオノメなどになりやすくなり、それらが悪化することで壊疽を引き起こす場合があるのです。

糖尿病が壊疽を引き起こしてしまう要因には、以下のようなものがあります。

どれか1つによって壊疽が引き起こされるわけではなく、3つの要因がすべて揃った場合に壊疽を引き起こしてしまうリスクが高まります。

また、糖尿病の初期段階で適切な治療を開始することで、壊疽が引き起こされるリスクを低く抑えることが可能です。

そのため、血糖値が気になる方は、まずは糖尿病を発症しているかどうかを把握するために、内分泌科や糖尿病専門クリニックなどで精密検査を受けるようにしましょう。

(1)末梢神経障害(糖尿病性神経症)

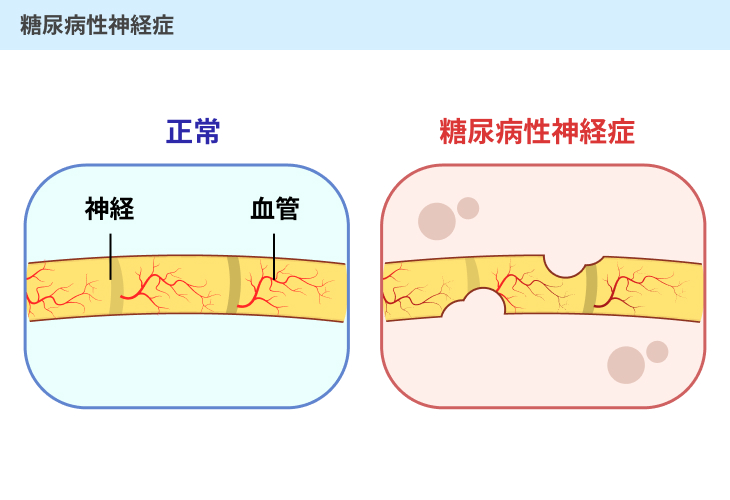

糖尿病性神経症は、糖尿病の合併症の1つです。

糖尿病は血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高い状態が長く続くことで引き起こされます。

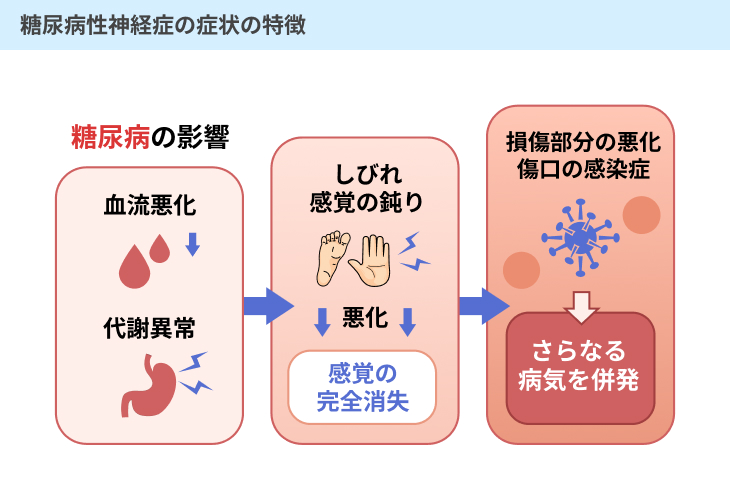

血糖値が高い状態が続くと、血液がドロドロになることによって足先の神経細胞が傷ついてしまい、これによって感覚の鈍さや麻痺などの症状が現れるのです。

具体的には、足先の痺れや痛み、足の裏に紙や布が貼りついたような感覚異常などの症状が見られます。

糖尿病性神経症は、糖尿病の合併症の中でも比較的初期から現れるものであり、糖尿病を発症してから5年以内に症状が現れることが多いという報告もあります。

もっとも、初期段階では症状が軽微であることが多く、気づかないうちに症状が徐々に進行していく場合が多いことにも注意が必要です。

症状が進行・悪化することで次第に足先の感覚がなくなり、痛みや熱さなどを感じにくくなってしまいます。

痛みを感じにくくなることで、怪我や傷を負っても気づくことができなくなり、細菌などが感染することで足病変を引き起こしてしまうため、注意が必要です。

(2)血管障害

血糖値が高い状態が続くことで、血液がドロドロになり、血管が詰まりやすくなってしまいます。

これによって、足先の血流が悪くなり、足先の冷えなどの症状が現れることがあります。

また、血液は酸素や栄養素を体中の細胞に運ぶはたらきを担っています。

血管が詰まりやすくなってしまうことで、細胞に必要な酸素や栄養素を運ぶことができなくなってしまうのです。

そうすると、細胞のはたらきが低下し、細胞や組織が壊死してしまうリスクが高まります。

細胞や組織の壊死によって、足の壊疽が引き起こされる場合もあるため、注意が必要です。

このように、血行の悪さによって短期間で壊疽が進行してしまう場合もあります。

(3)免疫力の低下

免疫機能は細菌やウイルスなどの異物が体の中に侵入した場合に、これを攻撃して排除する体のはたらきです。

血糖値が高い状態が続くことで、免疫機能を担う白血球のはたらきが弱められてしまい、免疫力が低下してしまいます。

これによって細菌感染などが起こりやすくなり、傷や怪我も治りにくくなってしまうのです。

特に皮膚の表面には常在菌と呼ばれるさまざまな細菌が生息しています。

通常であれば、傷口からこれらの細菌が侵入しても、免疫のはたらきによってほとんどが排除されます。

しかし、糖尿病による免疫力の低下が起こると、侵入した細菌への抵抗力自体も低下してしまい、うまく攻撃や排除ができなくなってしまうことに注意が必要です。

また、末梢神経障害が加わることで、傷や怪我に気づきにくくなり、症状が進行・悪化するリスクもあります。

2.壊疽を引き起こす可能性がある主な足の怪我や変化

上記のように、糖尿病になると足に怪我などの異変が生じても、気づきにくくなったり感染症のリスクが高まったりしてしまいます。

特に足先の怪我が壊疽の直接的な原因となることが多いため、注意が必要です。

足先の怪我には、切り傷や擦り傷など、さまざまなものが考えられます。

その中でも、以下のような怪我や変化を放置することで、壊疽が引き起こされるリスクが高まるため、注意が必要です。

- 靴擦れ

- タコ・ウオノメ

- 水虫

- 陥入爪・巻き爪

- ひび割れ

- ハンマートゥ

一度壊疽を引き起こしてしまうと、完全に治療することは難しく、足の切断を余儀なくされるケースも少なくありません。

また、壊疽の症状や程度が重い場合には、感染の拡大を防止するために、患部のみの切断にとどまらずに膝や太腿まで切断せざるを得ないケースもあります。

そのため、普段から足の怪我や変化のチェックを行うことが最も大切です。

(1)靴擦れ

新しい靴や自分の足のサイズに合っていない靴を長時間履き続けることによって起こることが多いです。

主に足首や足の指の上側などにできることが多く、皮膚と靴の摩擦による皮膚の破れや水ぶくれなどが見られます。

通常であれば痛みを伴うことが多いため、すぐに気づくことができるものの、糖尿病による神経障害が進行すると、痛みを感じにくくなって発見が遅れることがあります。

特に水ぶくれを放置することで、皮膚が破れてしまい、そこから細菌の感染が起こる可能性が高まってしまうのです。

免疫力の低下によって細菌への抵抗力が弱まってしまうと、そこから組織の壊疽につながるリスクがあるため、注意が必要となります。

そのため、自分の足のサイズに合った靴を選ぶほか、インソールや靴用パッドを利用するなどして靴擦れが起こることを予防することが大切です。

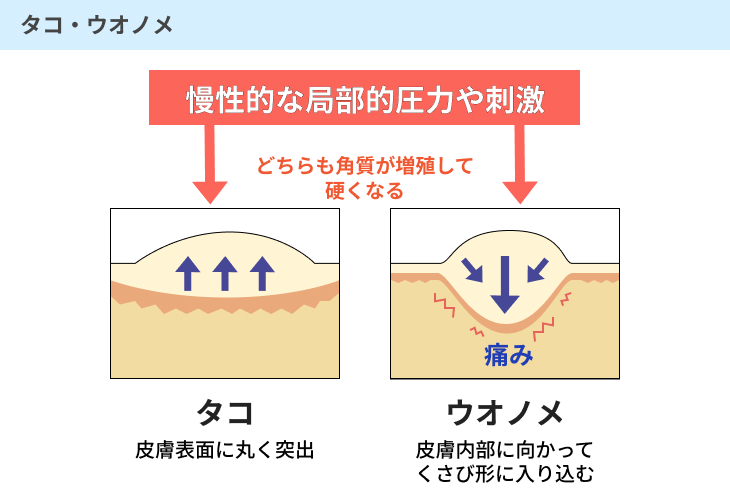

(2)タコ・ウオノメ

タコやウオノメは、足の皮膚が強い圧力や刺激を受け続けることによって、皮膚の表面が硬くなったものをいいます。

タコは皮膚の表面にある角質部分が硬くなって盛り上がることで生じます。

そのため、歩くときなどに患部が刺激されると違和感を覚えることはありますが、痛みなどを伴うことは少ないといえます。

これに対してウオノメは角質部分が硬くなって芯になり、皮膚の内側に向かって食い込んでしまうことで生じます。

そのため、歩くたびにウオノメの芯の部分が神経を刺激して、痛みを伴うことが多いのが特徴です。

早期に発見することができれば、原因となる圧迫や刺激を改善し、角質や芯を除去することで完治を目指すことができます。

もっとも、糖尿病性神経症を発症している場合には、タコやウオノメができても感じにくく、放置されることがあります。

タコやウオノメを放置すると、その部分に穴が開き、そこから細菌感染が起こるリスクが高まってしまうため、注意が必要です。

また、タコは通常であれば黄色に近い色であるものの、細菌感染などが起こった場合には赤くなることもあります。

そのため、タコ・ウオノメの有無や色の変化などを普段から注意深く確認しておくことで壊疽を防ぐことにつながることも押さえておきましょう。

(3)水虫

水虫は、白癬菌という真菌(カビ)が感染することで生じる皮膚の病気です。

主に角質部分に侵入・繁殖し、かゆみなどの症状を引き起こします。

また、感染が生じる場所などによって爪の変色や水ぶくれなどの症状が見られることもあり、現れている症状を把握することが大切です。

なお、糖尿病の患者は免疫力の低下によって、糖尿病ではない人と比較しても、水虫に感染しやすいことが知られています。

特に爪の変色が見られるタイプの水虫は、放置することで症状が進行・悪化して壊疽のリスクを高める可能性が指摘されているため、注意が必要です。

白癬菌は湿度が高い環境で繁殖しやすくなるため、入浴の後によく足を乾燥させたり、通気性のよい靴下や靴を使用するなどの対策も必要となるでしょう。

(4)陥入爪・巻き爪

陥入爪は爪が周囲の皮膚に食い込むことで炎症を起こすことをいいます。

これに対して、巻き爪は、爪が丸く曲がってしまう状態のことです。

陥入爪と巻き爪は、どちらも糖尿病で生じやすい足の変化とされています。

これは、血糖値が高い状態が続くことで血液の流れが悪くなり、爪に必要な栄養素が運ばれなくなってしまうことに原因があります。

成長に必要な栄養素を得られなくなることで、爪が変形してしまい、陥入爪や巻き爪が起こってしまうのです。

また、爪が厚くなってしまうこともあり、爪の割れやすさや剝がれやすさの原因にもなっています。

陥入爪による炎症が広がることで細菌に対する抵抗力が低くなり、細菌感染や壊疽のリスクが高まることも知られています。

また、陥入爪の悪化によって皮膚に傷ができると、そこから細菌が感染することもあるため、爪の状態を毎日チェックすることが重要といえます。

(5)ひび割れ

ひび割れは皮膚が乾燥することによって生じ、主にかかとの部分にできることが多いです。

特に空気が乾燥しやすい冬場や足に十分な保湿がされていない場合に起こりやすいといえます。

また、糖尿病性神経症が進行すると、自律神経のはたらきにも異常が現れるようになり、このことが皮膚の乾燥を引き起こしてしまう場合もあるのです。

自律神経は呼吸や発汗など、私たちが普段無意識的に行っている体のはたらきに関わっています。

そのため、自律神経のはたらきに異常を来すと、発汗量が減少し、皮膚の潤いがなくなってしまい、皮膚の乾燥とひび割れが起こりやすくなってしまうのです。

そうすると、皮膚のひび割れから細菌が侵入し、感染症につながることがあるため、注意が必要となります。

冬場はもちろん、乾燥しやすい環境の場合にも、保湿クリームなどを使って皮膚の潤いを保つようにしましょう。

(6)ハンマートゥ

ハンマートゥは足指が関節の部分で曲がってしまうことをいいます。

主に足指の人差し指から薬指にかけての指に起こりやすいとされ、症状が進行すると痛みなどを伴うこともあります。

糖尿病による血管障害によって足の指の骨が変形することでも生じることが知られています。

これは、指先の骨に十分な酸素や栄養素が運ばれず、骨の成長に異常が生じてしまうことに原因があるとされています。

また、血管が傷ついたり詰まりやすくなったりすると、筋肉へも影響が出るため、筋肉の強張りなどによって骨が変形してしまうこともあるのです。

足の指が変形した状態で硬直してしまうと、靴擦れやタコなどの原因となることもあります。

3.糖尿病による足病変が疑われる場合に行われる主な検査

上記のような足の怪我は、通常であれば皮膚科などを受診することで治療を行い、完治を目指すことが可能です。

もっとも、糖尿病を原因として生じている場合には、血糖値の改善などが行われないと症状の改善や完治を目指すことが難しくなってしまいます。

そのため、現れている症状が糖尿病と関連があるかどうかを判断することが、治療の方針を決める際にも重要であるといえます。

特に足の怪我や症状が現れているものの、痛みや違和感などの自覚症状がない場合には、糖尿病による末梢神経障害が強く疑われるケースが多いです。

そのような場合には、以下のような検査を行い、糖尿病による足病変であるかどうかの判断を行うことがあります。

- ABI(足関節上腕血圧比)検査

- アキレス腱反射検査

- 神経伝導検査

- 画像検査

検査の結果、糖尿病による足病変であると判断されれば、症状の内容や程度に応じて治療方針が決められます。

症状が比較的軽度であれば、抗菌薬などを使って殺菌をしたり、血行をよくするために血管拡張薬を用いたり、薬物療法が中心となります。

もっとも、症状が進行して重症化してしまうと、血管を広げる手術や壊疽した部分を切除する外科的措置がとられることもあります。

症状を放置することで、足の切断などを余儀なくされることもあるため、怪我や異変に気づいた時点で直ちに医療機関を受診し、必要な検査を受けるようにしましょう。

(1)ABI(足関節上腕血圧比)検査

足と上腕の血圧を測定する検査方法です。

これは、足の血管が腕の血管よりも細くなっていないかを測定する方法で、糖尿病による血管障害の有無を判断するときに参照されます。

特に糖尿病では血管が傷つくことで、動脈硬化が引き起こされる場合があり、足の変形などがあるときに動脈硬化によって血管が細くなっているかどうかを判断することが可能です。

もっとも、動脈硬化は糖尿病以外の原因によっても引き起こされるため、ABI(足関節上腕血圧比)検査のみでは判断ができないこともあります。

そのため、足先の血管の状態を細かく診断するためにMRI検査などが追加で行われることもあります。

なお、糖尿病による足病変であるかどうかを判断するためには、血管だけでなく神経の状態を把握することも必要不可欠です。

ABI(足関節上腕血圧比)検査では神経の状態までを調べることはできないため、後述するアキレス腱反射検査や神経伝導検査によって神経の状態を調べるのが一般的です。

(2)アキレス腱反射検査

アキレス腱の部分を反射テスト用のハンマーで叩いて反応を調べる検査です。

通常であれば、アキレス腱をハンマーで叩くと足首が伸びてつま先立ちのような状態になります。

しかし、糖尿病性神経症では、感覚神経に異常が見られるため、反応が鈍くなったりなくなったりしてしまうのです。

特にアキレス腱反射は意識的に行うことができないため、神経の状態を把握するのに適しているとされています。

そのため、足の怪我などに対して自覚症状がない場合にアキレス腱反射検査を行い、アキレス腱の反射が鈍い、あるいは反応がない場合には神経に異常が認められるといえます。

なお、糖尿病性神経症による感覚異常は、左右に同時に現れることが特徴です。

これは、血糖値の状態が体の左右で変わらないことに理由があります。

そのため、アキレス腱反射検査は左右セットで行い、反応の違いを調べることが多いです。

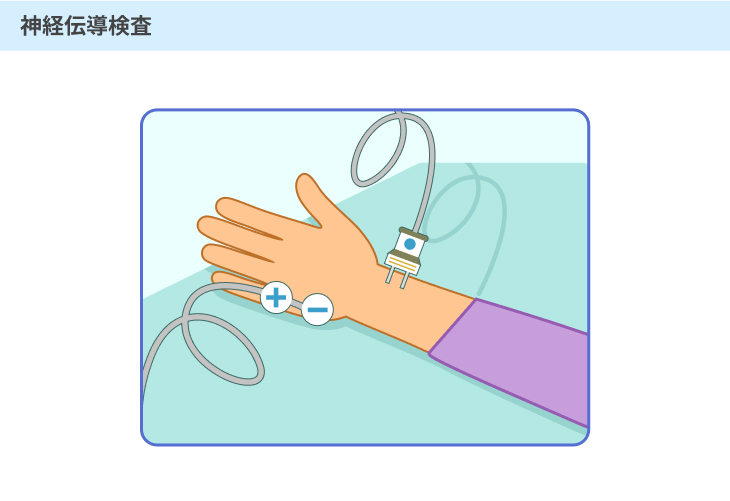

(3)神経伝導検査

手足の先の神経に弱い電流を流し、刺激が筋肉に伝わる速さを調べる検査です。

電流を流した際の反応を波形で表すことができ、その形や大きさから異常の有無や程度などを把握することができます。

糖尿病性神経症の初期段階には目立った自覚症状がないことが多いですが、そのような場合に検査を受けても、神経に異常が見られるかどうかを判断することが可能です。

そのため、糖尿病性神経症の早期発見にもつながります。

なお、一般的にアキレス腱反射検査と神経伝導検査で異常が認められた場合には、糖尿病性神経症の可能性が強く疑われることになります。

(4)画像検査

直接爪や皮膚の組織を採取し、画像によって診断を行う方法です。

主に爪や皮膚に変色・変形が見られる場合など、感染症や壊疽の兆候が考えられる場合に行われることが多いといえます。

直接患部の組織を観察するため、感染症の有無や程度などを正確に把握することができます。

また、変色や変形が生じている原因や重症度を評価する場合にも有益です。

4.壊疽を予防するためのポイント

足の細胞や組織の壊疽は、血糖値が高い状態が続き、糖尿病の症状が進行・悪化することで引き起こされます。

そのため、糖尿病による壊疽が生じることを予防するためには、糖尿病自体を予防することが必要不可欠です。

また、糖尿病になったとしても、適切な治療を早期に開始することで、壊疽を防ぐことは十分に可能です。

具体的には、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 専門の医療機関を早期に受診する

- 血糖値を正常な範囲に保つ

- 定期的にフットケアを行う

順にご説明します。

(1)専門の医療機関を早期に受診する

血糖値が高いことを指摘されたり、糖尿病に見られるような症状が現れた場合には、なるべく早期に専門の医療機関を受診するのがおすすめです。

糖尿病に見られる症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 頻尿・多尿

- 異常なほどの口やのどの渇き

- 倦怠感や疲れやすさ

- 急激な体重の減少

- 傷の治りにくさ など

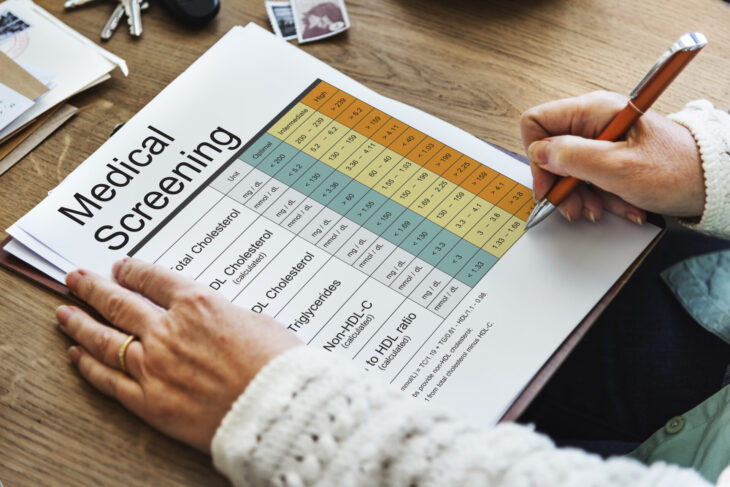

また、血糖値は通常の健康診断の血液検査で把握することが可能です。

そのため、定期的に健康診断を受診することで、血糖値の状態を知ることができます。

上記のような症状が見られたり、血糖値の高さを指摘されたりした場合には、知らず知らずのうちに糖尿病を発症している可能性があるのです。

糖尿病は、血糖値を下げるはたらきがあるインスリンというホルモンのバランスが崩れることによって発症します。

そのため、ホルモンバランスに関する病気の診断と治療を専門とする内分泌科を受診することで、精密検査を受けることができます。

また、糖尿病を専門とするクリニックでも専門的な検査や治療を受けることが可能です。

内分泌科や糖尿病専門クリニックを早期に受診することで、効果的な治療を受けることができます。

(2)血糖値を正常な範囲に保つ

糖尿病や糖尿病性神経症は、血糖値が高い状態が続くことで発症します。

血糖値が高い状態を放置することで、症状が進行・悪化してしまうリスクが高まります。

また、血糖値を正常な範囲に保つことができなければ、糖尿病による足の病変は何度でも再発してしまうため、注意が必要です。

そのため、血糖値が高い状態が数年にわたって続いている場合には、血糖値を正常な範囲に保つことが最も重要といえます。

具体的には、以下のような範囲内に収まるようにしましょう。

| 血糖値に関する指標 | 正常値の範囲 |

| 空腹時血糖値 | 100㎎/dL未満 |

| 食後血糖値 | 140㎎/dL未満 |

| HbA1c | 7.0%未満 |

このうち、HbA1cは糖尿病による足の壊疽が見られる場合には、7.0%以下を目指すのが一般的です。

もっとも、傷や感染症、血流の悪さや高齢などの事情がある場合には、7.0~8.0%を目安に安全性を重視しながら柔軟に目標値を設定することが望ましいとされています。

これらは、内分泌科などの専門の医療機関を受診することで、検査を受けることができます。

また、血糖値の状態を改善するためには、糖質と脂質のとりすぎを避けて食物繊維やミネラルを多くとるなど、食習慣の改善が必要不可欠です。

さらに、インスリンのはたらきが低下することによって血糖値が高くなってしまう2型糖尿病は、肥満をはじめとする生活習慣の乱れによって引き起こされることが指摘されています。

そのため、適度な運動習慣を身につけて、インスリンのはたらきを高めることも重要です。

このように、血糖値のコントロールを行うためには、食習慣の改善と適度な運動習慣が必要となります。

もっとも、効果的に血糖値を改善させるためには、それぞれの生活状況や症状の内容・程度に合わせた柔軟な治療を行うことが大切です。

血糖値が気になる方も、自己判断で食習慣の改善や運動を行うのではなく、専門の医療機関を受診して適切な治療に臨むようにしましょう。

(3)日常的にフットケアを行う

糖尿病を発症し、糖尿病性神経症の症状が現れるようになると、次第に痛みを感じにくくなってしまいます。

そのため、足に傷や怪我を負ってしまっても気づくことができず、放置することで壊疽のリスクが高まります。

傷口から細菌が感染しないようにするためには、日常的にセルフケアを行うことが欠かせません。

具体的には、足の裏や指の間などに傷や怪我などがないかを日常的にチェックする習慣を身につけることが大切です。

糖尿病によって免疫力が低下してしまうと、細菌感染のスピードは早く、一般的には感染より3日から1週間程度で壊疽に至るともいわれています。

そのようなリスクを回避するためにも、通院や治療と合わせてフットケアを怠らないようにしましょう。

どのような点に注意すべきかは次項で詳しく解説します。

5.フットケアを行う際のポイント

足の壊疽を予防するためには、日々のフットケアが欠かせません。

傷や怪我の早期発見により、適切な治療を受けることで、怪我の完治や壊疽の防止を図ることが可能です。

特に日々のフットケアでは、以下の点を意識しましょう。

- 足を清潔に保つ

- 足を保湿しておく

- 爪の長さや形に気をつける

- 自分の足のサイズに合った靴を使う

- やけどに注意する

順にご説明します。

(1)足を清潔に保つ

足の皮膚に関するトラブルは、皮膚に生息する細菌などが関わる場合がほとんどです。

足を清潔にしていないと傷口から細菌などの病原体に感染し、壊疽の原因にもなるため、清潔にしておくことを心がけましょう。

特に入浴の際には足の指の間まで丁寧に洗うなど、洗い残しがないようにすることが大切です。

水虫の原因となる白癬菌は角質で繁殖するため、古い角質を取り除き、足を清潔に保つことは水虫などの壊疽を引き起こす病変を予防する効果も期待できます。

また、怪我を防ぐためにも、強く洗うのは避けましょう。

入浴の後は足の指の間も柔らかいタオルで水分をよくふき取ることも大切です。

(2)足を保湿しておく

足を十分に保湿しておくことで、乾燥を防いで細菌感染を予防することにつながります。

足の乾燥はひび割れを招き、痛みなどによって歩きにくくなったり、ひび割れの部分から細菌感染が起こったりするので注意が必要です。

特にかかとの部分はひび割れが起きやすいため、秋冬などの乾燥しやすい時期には保湿クリームを重ね塗りするなどの工夫もしましょう。

また、屋内にいるときでも靴下を履くなどの対応をすることも保湿性を高めるためには有効といえます。

なお、靴下を履くことは、足の怪我を予防することにもつながるため、保湿と怪我の予防のためにも効果的です。

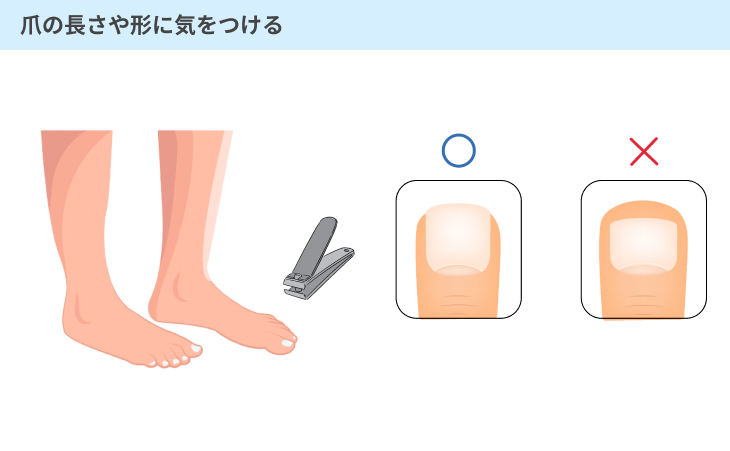

(3)爪の長さや形に気をつける

爪が伸びすぎていたりすると、皮膚を傷つけてしまい、そこから細菌感染が起こるリスクがあるため、定期的に爪の長さや形に注意を払いましょう。

長くなった爪を切るときは、深爪に注意しながら、爪がまっすぐになるように切ることが重要です。

爪の形に注意を払うことで、巻き爪などを防ぐ効果も期待できます。

また、爪の状態に合わせた道具を使うこともポイントで、爪切りのほか、やすりなども必要に応じて使うようにしましょう。

(4)自分の足のサイズに合った靴を使う

自分の足のサイズに合わない靴を使用すると、タコや靴擦れなどを起こしてしまう場合があります。

足に傷や怪我ができると、そこから細菌が感染するリスクが高まるため、自分の足のサイズに適した靴を選ぶことも大切です。

具体的には、足にフィットするような形のものや足首が固定されるように紐やマジックテープが施されているものを選ぶなどの対策が考えられます。

また、足の裏などの怪我を防ぐために靴を履く前には小石や砂などが入っていないかを確かめてから履く習慣を心がけましょう。

(5)やけどに注意する

糖尿病性神経症では、感覚の麻痺によって温かさや冷たさなどを感じにくくなることが多いです。

特に冬場にこたつや電気毛布を使用する場合には、低温やけどのリスクがあるため、注意が必要となります。

具体的には、就寝時にはスイッチを消したり温度設定を調整したりするなどして対策をすることが大切です。

まとめ

本記事では、糖尿病と壊疽の関係や注意すべき足の怪我などについて解説しました。

糖尿病を放置すると、免疫力の低下や痛みを感じにくくなるなどの要因が重なり、足の組織が壊疽してしまうリスクが高まります。

そのため、糖尿病と診断された場合には、血糖値のコントロールとともに日々のフットケアが欠かせません。

また、血糖値が高いことを指摘されたことがある方や血糖値が気になる方も、放置することで糖尿病を発症する可能性が高まります。

早期に発見し、適切な治療を行うことで、症状の進行や糖尿病性神経症の発症を予防することができるため、まずは内分泌科や糖尿病専門クリニックを受診するようにしましょう。